本記事では、全自動麻雀卓の使い方を解説します。

雀荘に一度行けば大体わかるかと思うのですが、種類の違いなどによって若干操作が違ったりもするので注意しましょう。

初めて行く人の参考になれば幸いです。

目次

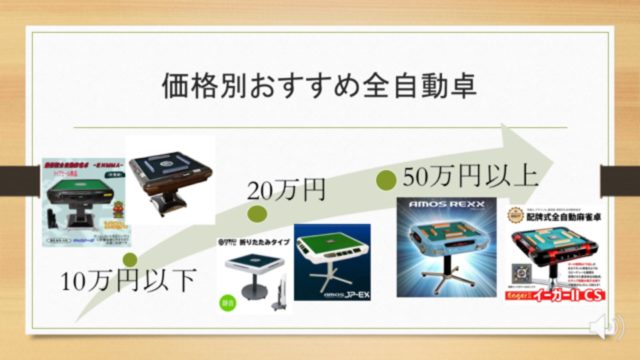

全自動麻雀卓の種類について

まずは全自動麻雀卓の種類を解説します。

雀荘によくあるものとしては、大きくAMOS(アルティマ)系とそれ以外に分かれます。

それぞれの違いとしては以下の通り。

- AMOS系・・自動配牌がある。

- それ以外(センチュリー系、雀豪系など)・・自動配牌がない

今回はより一般的なアモス系について使い方を解説します。

AMOS系

自動配牌があるので、配牌を取るステップが不要となります。

また、ドラも自動でめくれます。

親の第一ツモを取り忘れないように注意しましょう。

それ以外(センチュリー系)

山のみが上がってくるタイプです。

模様は色々ある↓

サイコロを振って取り出し位置を決め、順番に配牌を取っていく必要があります。

配牌を取るステップで親は14枚となるため、第一ツモは不要です。

レアなパターン

そのほかにレアなものとして、初めに配牌が出てきて、全員が配牌を引くと山が上がってくるもの(MJ-Japan、ステラ)などもあります。

山を前に出すと配牌が出てくるステラ↓

あまりないので滅多に出くわすことはないと思います。(ので今回はスルーします)

参考:ステラDTをレビュー!自動配牌の家庭用卓がついに出た!?【レディオシステム社2022年新作PR】

全自動麻雀卓の使い方。AMOS(アルティマ、レックス)編

まずは最もオーソドックスな自動配牌ありの機種について解説します。

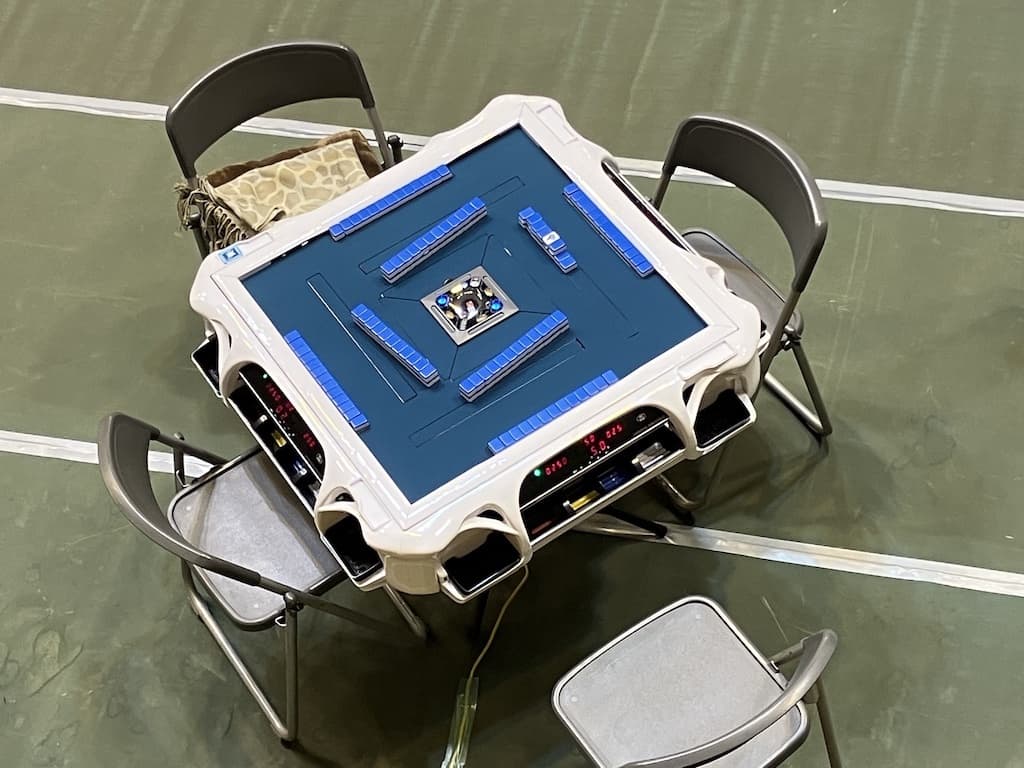

こういうやつ↓

あるいはこういうやつ↓

基本操作:開閉ボタンの操作

基本的な操作としては、中央のボタンで山を落とします。

斜めにある赤いボタンを押すと、中央部が開きます。

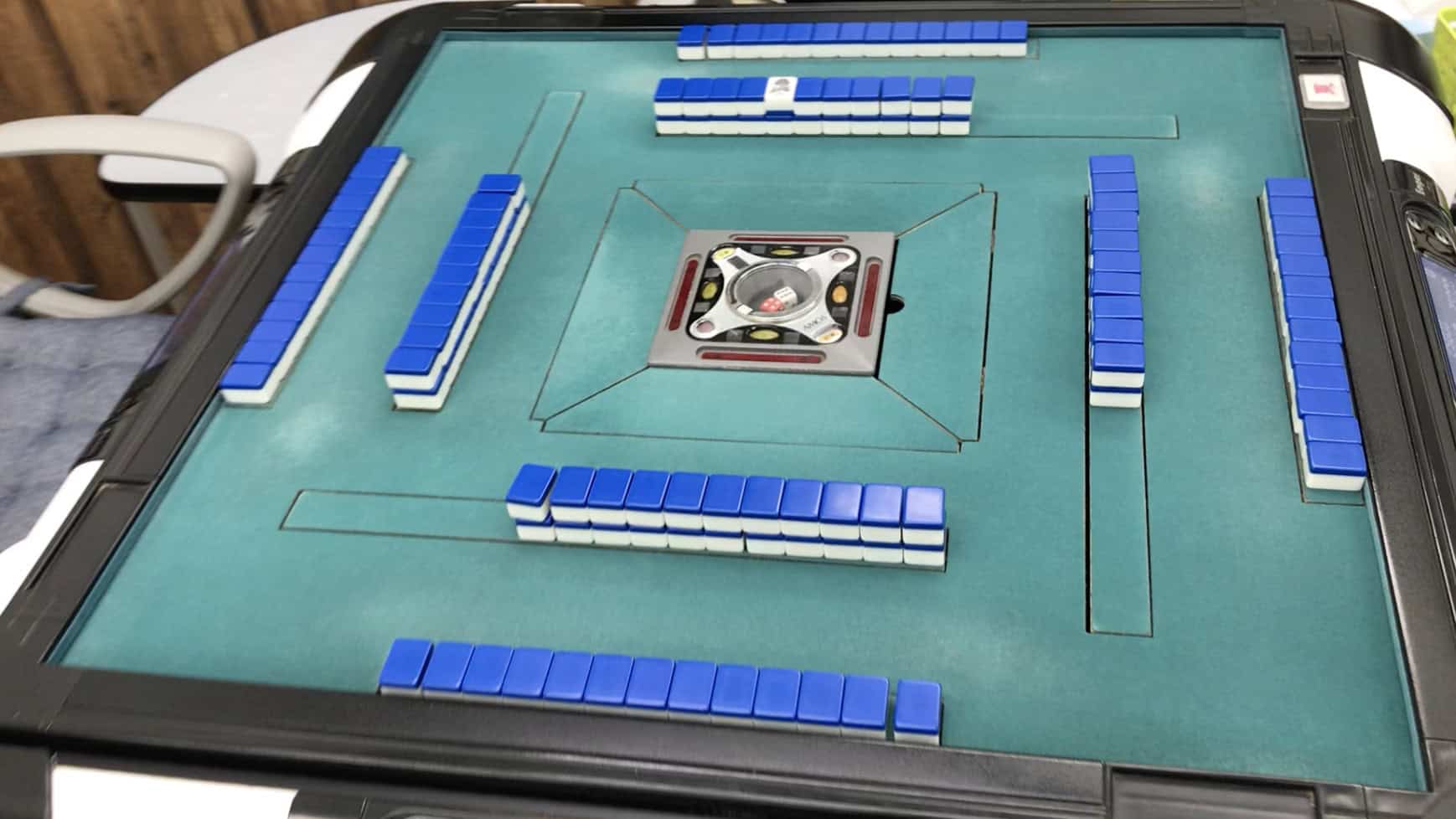

開いた状態↓

上げるときは、楕円型のボタンを押します。このボタンを押す位置は「次に親の人を目の前のボタン」を押します。

こんな感じで、配牌と山が上がってきます。

この操作だけ覚えておけば一般の対局者としてはOKです。

(誰かしらがやれば良い親決めなどは他の人に任せる場合)

第一ツモの取り方

(ヨンマの場合)配牌時点で全員に13枚ずつなので、親は第一ツモを取ってゲームスタートとなります。

取る位置は、ドラ(1枚表になっている牌)がめくれている位置を基準にして、反時計回りに3つ目の上ヅモです。

ここで分けます。

そして分けた先の一番上をとります。取り方は反時計回りとなります。

そして14枚となった手牌から1枚切ります。

例外:ルーレットタイプのAMOSREXX1の場合

中央に開閉ボタンがあるタイプもあります。

サイコロゾーンがルーレットになってるやつがそれ↓

中央のボタン(上ずで青く光っているところ)で開けて、楕円で上げます。あとは同じ!

ドラがめくれていないとき

たまにこんな感じで、ドラがめくれていない場合もあります。

そんなときは、決めにもよるのですが、「親の人の目の前の山」の右から5つでわける(5つ目と6つ目の間を分ける)一般的です。

(これを自5と言います。自7(7つ)のこともあり)

自5が残る形↓

ドラは、分けた位置から、反時計回りで2つ戻った位置(時計回り方向へ2つ)をめくります。

そして14枚になった手牌から1枚打牌をします。

点棒

点棒はケースに入れると自動で合計数をカウントしてくれます。

色ごとの点数と初期本数は以下の通り。

- 赤色・・10,000点。1本。

- 黄色・・5,000点。2本。

- 青色・・1,000点。4本。

- 緑色・・500点。1本

- 白色・・100点。5本

- 黒色・・1万点棒。2本。黒棒は0点以下になる場合にのみ使用する。

※合計すると25,000点になる。

こんな感じで揃えます↓

1,000点棒(青)はリーチの際に必要となるため、なるべくなくならないように払い方を注意しましょう。

どうしてもなくなるときもあるので、そんなときはリーチ前に(持ってそうな人へ)両替をお願いします。

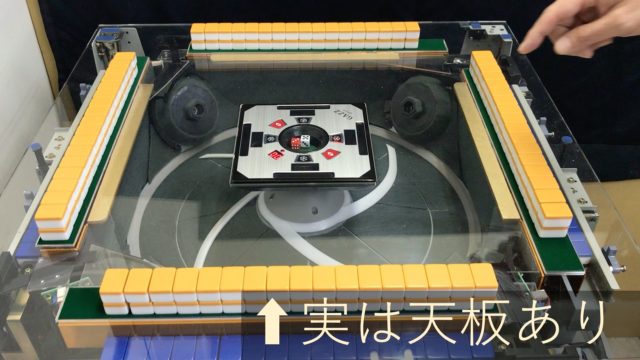

ちなみに蓋がないオープントップの枠(Eager、REXX3)もありますが、中の卓はAMOS系なので操作自体は同じです。

蓋がないタイプ(Eager、レックス3)↓

蓋があるタイプ(アルティマ、レックス1~2)↓

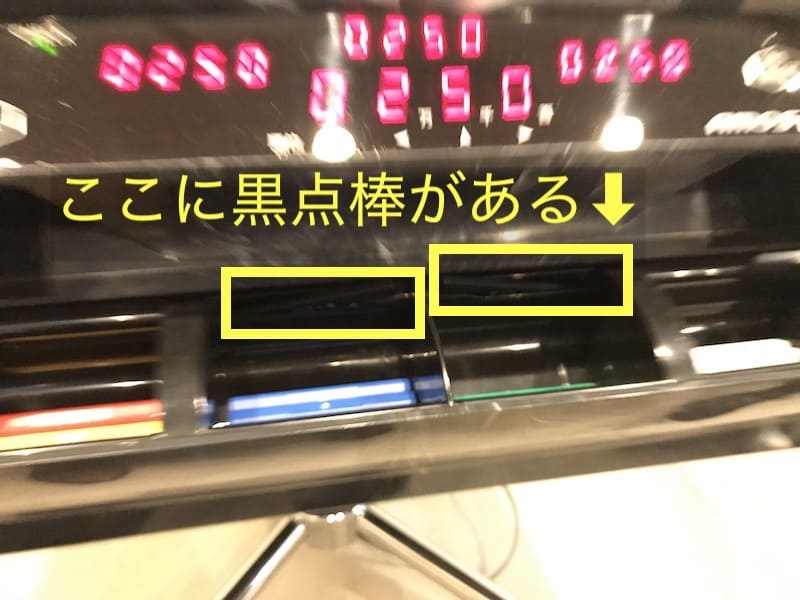

あとレックス3では黒点棒が隠れてるので注意↓

親決め

アルティマ系卓には親決め機能があります。

コマンドは、(牌が上がっている状態で)「起家」と「連荘」を同時押しです。

すると、親ランプ(「東」と出てるところ)がクルクルと回って、やがて止まるので、その止まった先の人が最初の親(起家)となります。

ごく稀にずっと止まらないバグが発生することもありますが、そんな場合は、どこかしらの親ボタン(楕円)を押し、一度止めてから再度親決めを行ってください。

本場

アルティマ系卓には、本場表示機能があります。そのため、100点棒を本場の数だけ卓の端に置くという操作は不要です。

(雀荘やコミュニティによっては置く場合もありますが、置かない場合は一般的)

本場は「連荘」と書かれたコーナーのボタンから伸びているランプの本数で判断できます。

赤2本なので2本場。連荘ボタンを押すと本数を増やせます↓

黄色は1本で5本場分のカウント。下図は5本場。

連荘の場合には、親が牌を上げるボタン(楕円)を押した時点で自動的に1本追加され、特に操作を行う必要はありません。

しかし、流局により親が移動する場合には、(子の上がりによる親移動と卓側で区別がつかないため)「連荘ボタン」を押して本場を加算する必要があります。

勢い余って、本場を加算しすぎてしまった場合には、「連荘ボタンを長押し」をするか、連打して10本場まで行くことで0に戻します。

最大は9本場まで。次の押すと0に戻る↓

種類による違い

その他細かい機能は卓の種類(バージョン)によって異なります。

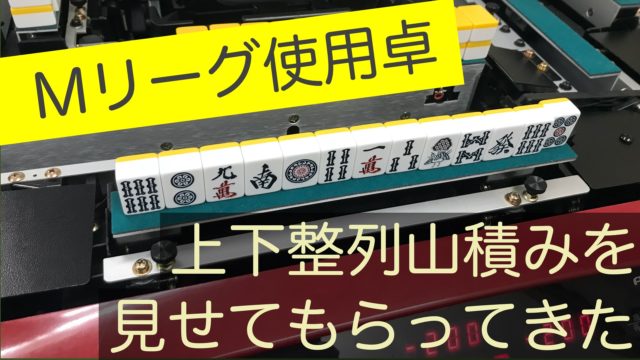

配牌ありのAMOS系卓でいうと

- アモスアルティマ

- アモスレックス1

- アモスレックス2

- アモスレックス3

がありますが、以下のような違いがあります。

| 卓の名前 | 点棒エリア | 充電ケーブル | その他 |

| アモスアルティマ | 4部屋 (1つはチップ) |

なし | – |

| アモスレックス | 5部屋 | ありorなし (両方あるはず?) |

– |

| アモスレックス2 | 5部屋 | あり | – |

| アモスレックス3 | 5部屋 | あり (アンペアが強い) |

瞬間点棒収納機能 上下整列機能 |

形状もちょっと違う↓

細かい話は以下の記事をどうぞ。

>>全自動麻雀卓・アモスレックス2の機能、アルティマ卓との違いと見分け方

充電ケーブルは左側にあります。

レックス3↓

レックス2↓

レックス2はめっちゃわかりにくいんですが銀の取手の下側にあります。

設定変更

設定変更は、卓の下部にあるコンパネで行います。

番号を変えて再起動することで次から積む個数が変わります。

設定内容はパネルに書いてあるとおり。

ただ、基本的には店員さんにやってもらう形になります。お願いしましょう。

牌を全部入れる前に開いてしまったなど、トラブルが発生した場合も同様です。

終わりに

ざっくりですが、以上が全自動麻雀卓の使い方でした。

体感8割くらいの雀荘がこのタイプの卓を使っています。なのでまずはこのアルティマ系を覚えてしまいましょう。

もしよくわからないことがあった場合は、店員が必ずいるので聞いてみましょう。

初めのうちはボタンが多くて迷うかもですが、1日やれば大体わかるはずです。ぜひ友達と雀荘デビューをしてみてください。

ではまた。良い麻雀ライフを。