麻雀では回転牌と呼ばれる牌があります。

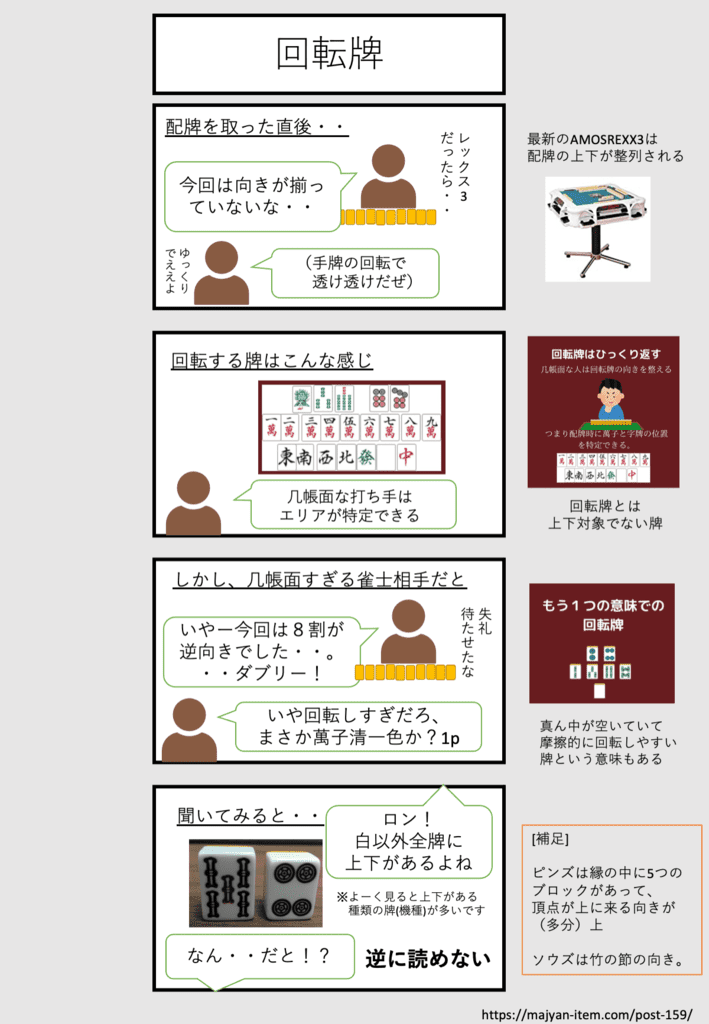

これは大きく2つの意味があって、それぞれこんなイメージ。

- 回転牌の意味1:全自動卓上で回転しやすい牌

- 回転牌の意味2:上下ひっくり返すと模様が違う牌

これを知っていると何かいいことがあるのか、というとちょっとだけあります。

そんな話を以下の動画にまとめたのですが、この記事でも簡単に触れていきます。

2種類の回転牌の違い!上下左右の向きが違う

というわけでそれぞれの回転牌の意味を解説していきます。

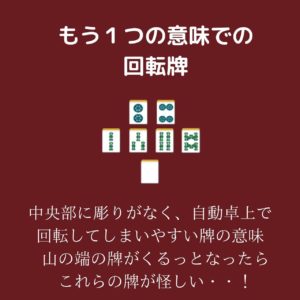

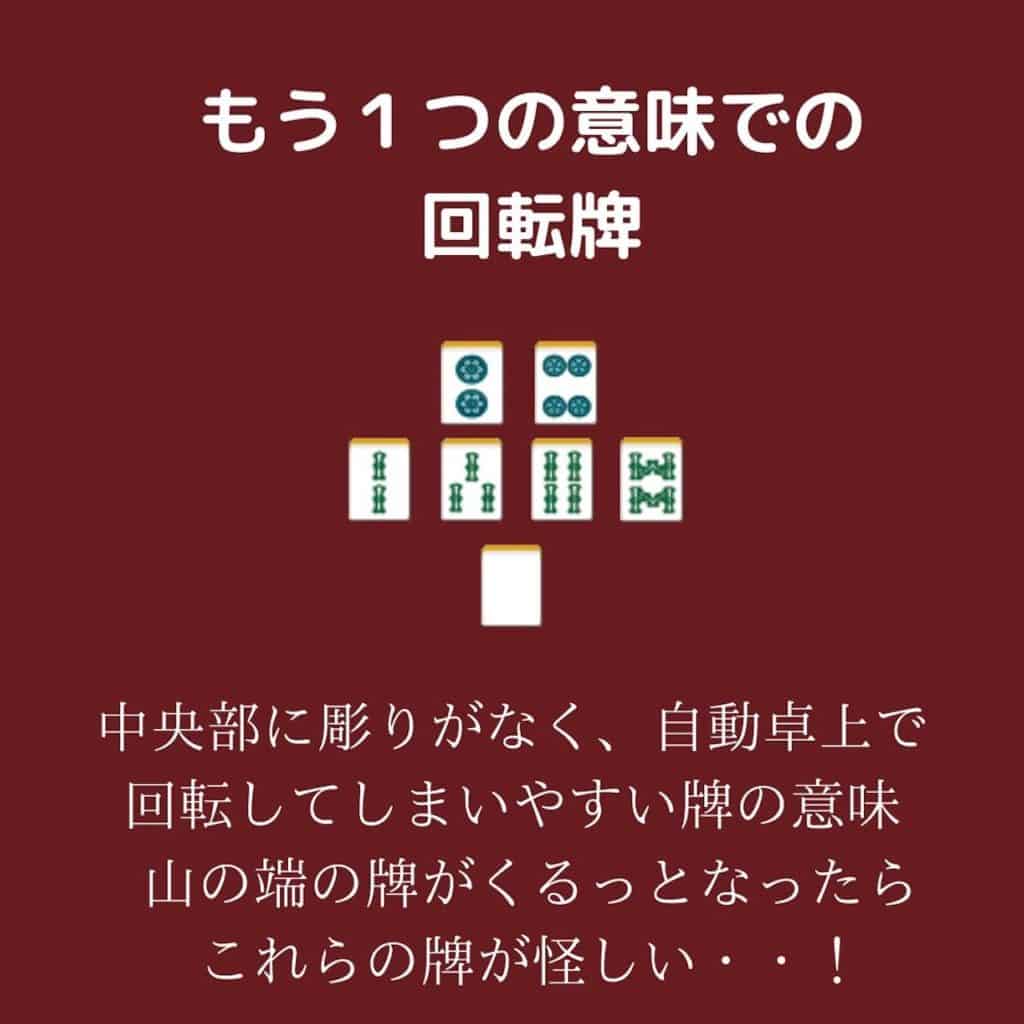

回転牌の意味1:全自動卓の上ツモで回転してしまいやすい牌

まずは全自動卓上で回転してしまいやすい牌です。

これは具体的には、ソウズの2、3、4、8とピンズの2、4、そして字牌の白がこれに当たります。

これらの牌は、中央部分に彫りがないため、摩擦係数が低いです。

そのため上ツモになった時に磁力がかかると、くるっと回りやすいのです。

なので、自動卓で端の牌がくるっと回ったときは、この6牌を疑いましょう!

海老沢プロは4p、4s、8s、白の4枚のみを回転牌と定義↓

たまに上山の端牌がくるっと回転するのを見かけたりしませんか?

“回転牌”と呼んだりするんですけど、白か4pか8sか4sです。他の牌は摩擦で回転しないんですよね~

だからなに?って話なんですけどw pic.twitter.com/JcEeC8Lci9— 海老沢稔 (@eviyebichan1326) November 17, 2022

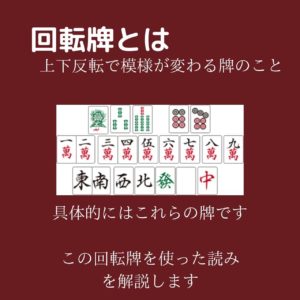

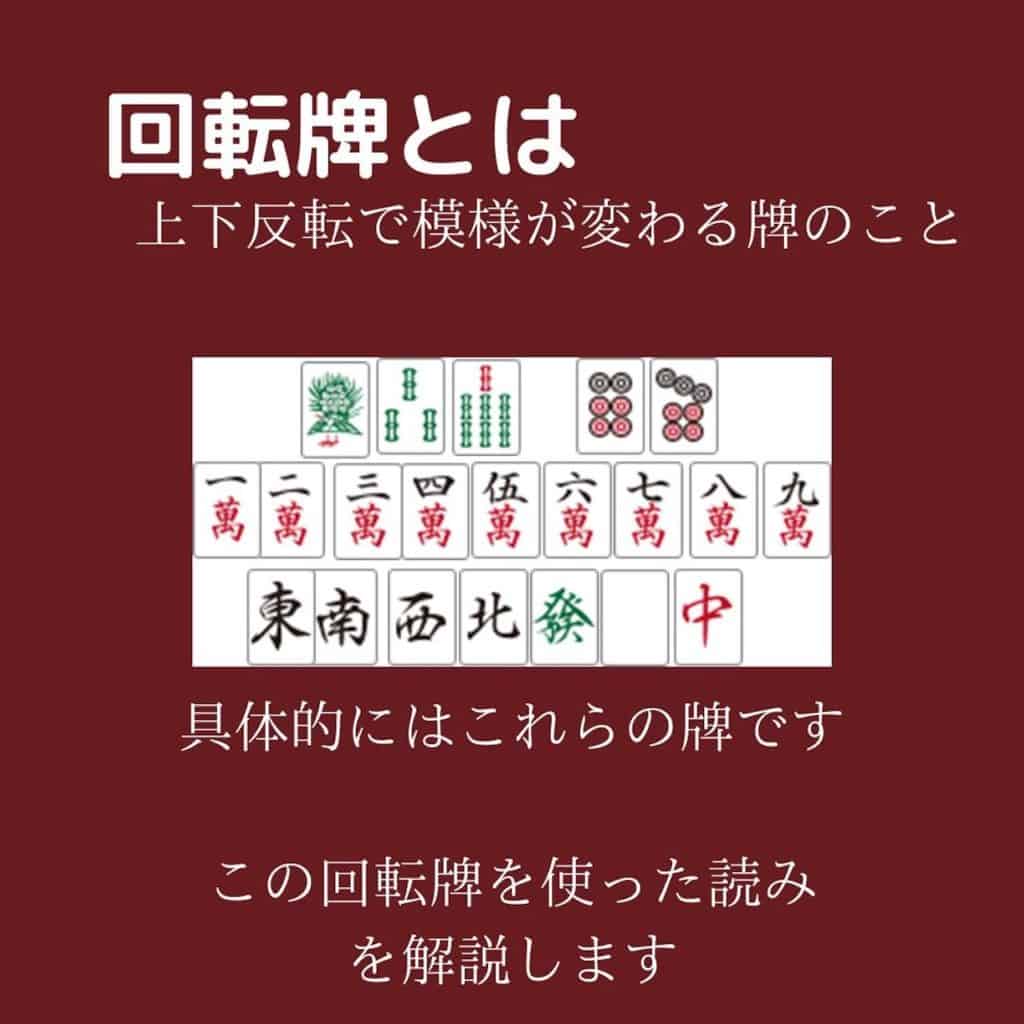

回転牌の意味2:上下で模様が違う牌

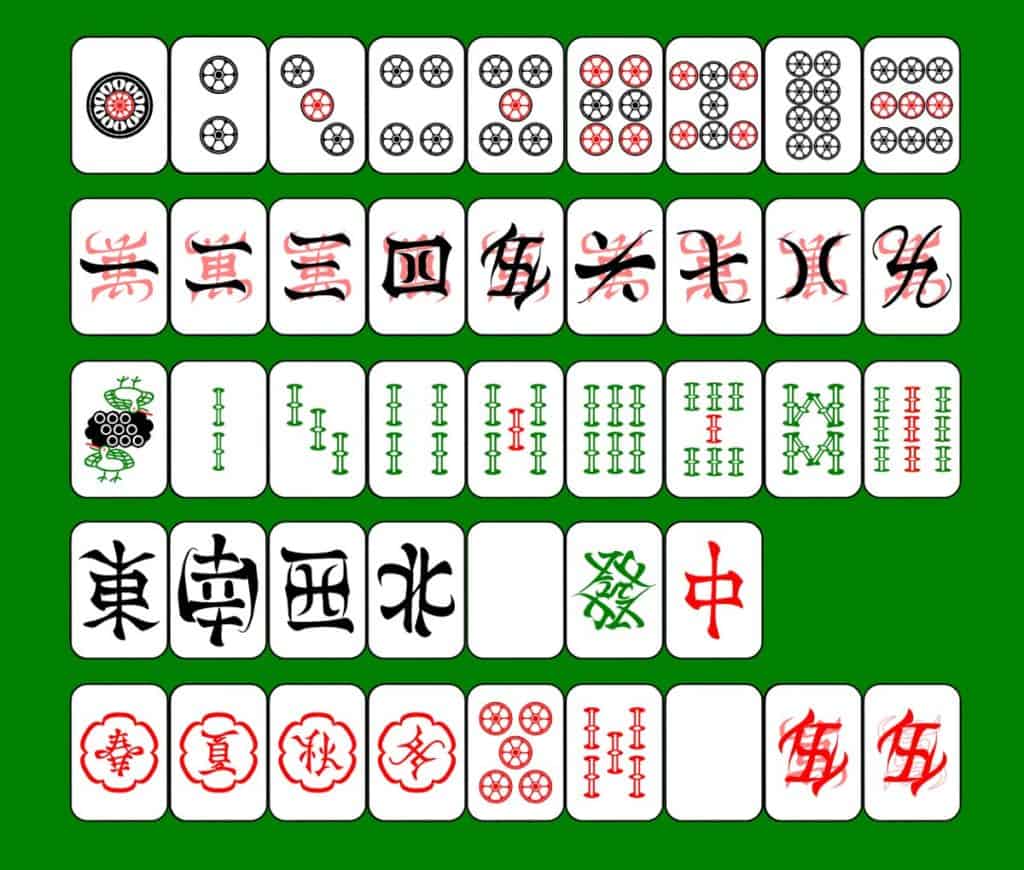

続いては2つ目の意味で、上下の区別のある牌のことも回転牌と言います。

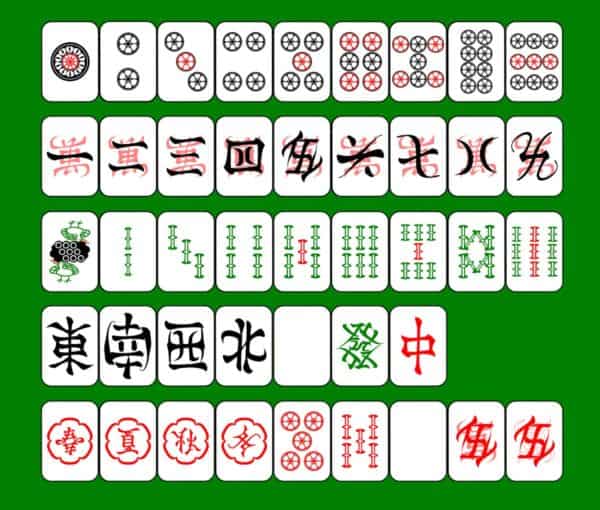

具体的には、萬子の1~9と筒子の6,7、ソウズの1,3,7、白以外の字牌ですね。

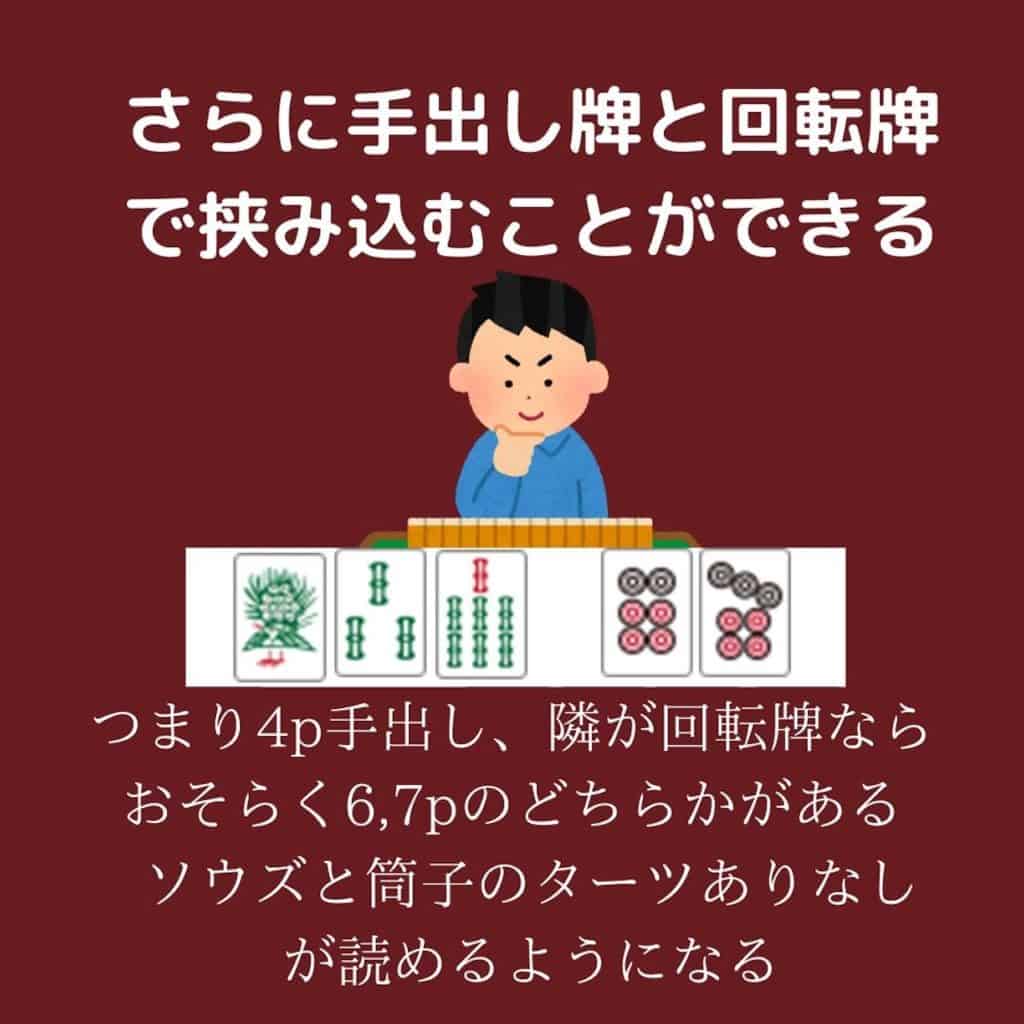

几帳面な人は牌の天地を整えることで手が読まれてしまうリスクがあるといわれています。

実際、回転するかどうかだけでは、牌の種類までわかるわけではありませんが、きっちり理牌する人は、萬子の場所がばれてしまったり、筒子やソウズの染め手では牌が読まれる可能性がありますね。

そんな感じで読みに応用できるのがこの回転牌その2の効果です。

その辺の読みの話は冒頭の動画の後半で詳しく解説したのでよければどうぞ!

4コマ作ってみました↓

上下同じ!回転牌を作らないアンビグラム回転牌

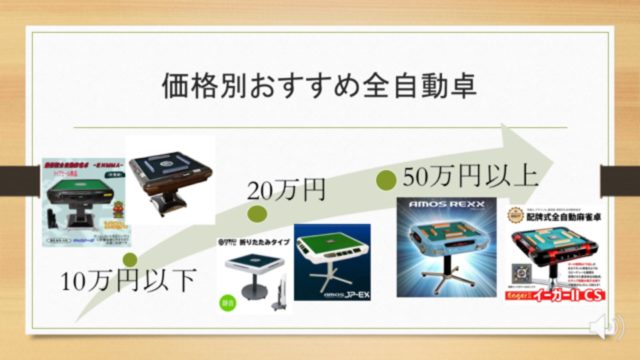

ちなみにこの回転牌問題を解決したアイデア牌もあります。

アンビグラム(逆さにしても読める文字)で有名な野村一晟氏が、全部の牌が天地逆にしても同じ柄の牌を特許申請しているそうです。

これ↓

特許申請内容要約↓

【課題】 本発明は、手牌を並べたときに、牌を上下に回転させなくてもプレイヤーが図柄を容易に識別できる麻雀牌を提供することにある。

【解決手段】 図柄は、数牌や字牌などの麻雀ゲーム専用のもの、または、上記麻雀ゲーム専用の図柄に似せたものであるとともに、表示面の中心を通る分割線Lを挟んで一側に配置される図柄構成部分Uと他側に配置される図柄構成部分Dが点対称であることを特徴とする。

ちなみに商用化はされていない模様。

なぜかというと特許を取った後、数社に営業に行ったが反応がいまいちだったらしい、という話をどこかで聞いたことがあります。

発想は天才的だと思うのですが、いかんせん実用性が低いのが難点ですね。

この牌なら盲牌はどちらからしても同じ感触になるので、盲牌は覚えやすいのかもしれませんね。

場決めサイコロの「バッコロ」とこの「アンビグラム麻雀牌」は、発想は天才的なのにあまり売れず無名のまま終わった不遇なアイテム2強として自分の中では評価が高いので、いつか普及したらいいなーと思います。

◆バッコロについて書いた記事↓

麻雀専門サイコロ「パッコロ」を使い公平に席決めをしよう!

最後に、回転牌がらみの雑学をもう一つ。

基本的にピンズの丸には上下がないと思われがちですが、よーく見るとピンズの中の模様の☆が上を向くか下を向くかで上下があるそうです。

超几帳面な人はそこまで整えたりするんでしょうか。

以上、回転牌についての話でした。

終わり。

アンビグラムTシャツ↓