本記事では手出しツモ切りの覚え方などについて解説します。

麻雀においてできるとカッコいい技の1つに手出しツモ切りをみている(覚えている)と言うのがあります。

そんなに重要度の高い技術ではないですが、「手出しが入ったから降りた」「数順前から手出しが入っていないから押せる」みたいなのは強者だけに許されたオリ、またはゼンツで人気があります。

ただこれが結構大変なので、以下ではこれをしたい人のためにおすすめの方法(覚え方)を解説します。

目次

手出しツモ切りを覚える意味とは?必要性はある?

まずは手出しツモ切りを覚える意味について解説します。

手出しツモ切りとは?

最初に用語の意味を簡単に解説します。

- 手出し…ツモってきた牌以外を切ること

- ツモ切り…ツモってきた牌を切ること

つまり手出しの場合は相手の手牌構成が変化しており、ツモ切りの場合は変化していないことになります。

手出しツモ切りを覚える意味

手出しツモ切りを覚えることで、

- 手出しが入った=手が進んだ!(前順通った牌が通らないかもしれない)

- ツモ切りだった=手が進んでいない(前順通った牌が通る)

みたいな読みを行うことができます。

特に鳴きの際はブロックで牌を持っていることが多いので、手出し牌の周りが危険になりやすく、覚えておくと読みに生かせやすいです。

手出しツモ切りの優先度は低い?

ただこの手出しツモ切り読みは上級者向けです。

手出しツモ切りといった情報自体には価値はなく、ブロック読みや手役読み、山読みなどと組み合わせることで初めて効果を発揮します。

なので手出しツモ切りを覚えた方が良いですか?と聞くレベルの人はぶっちゃけまだ覚える必要はなくて、必要に迫られて自然と覚えてしまっている!くらいの人が使う技術です。

カッコいいからといって背伸びして覚えてもそんなに勝率はアップしません。

天鳳位でも結構意見が別れている↓

手出しツモ切りとヒカルの碁は見たほうがいいです。

— 渡辺太/ないおトン (@Futokunaio) March 23, 2022

「読み」の件で結構反応があったのでもう1つ。

手出しツモ切りなんていちいち覚えてらんねぇと思ってるそこの貴方。安心してください。私も見てません。

そんなことできなくても天鳳位にはなれます。— 火時計 (@hidokei_tenho) March 23, 2022

ヒカルの碁↓

(2024/07/26 15:13:49時点 Amazon調べ-詳細)

手出しツモ切りを覚えるおすすめの方法

手出しツモ切りはそこまで重要ではない、という前提ではあるのですが、それでも中級者→上級者では結構重要(特にリアル麻雀では)な技術です。

そこで続いては手出しツモ切りの覚え方について解説します。

基本は違和感とともに覚えること

まず基本の覚え方は手なりに対する違和感で覚えましょう。

手出しツモ切りは全部覚えておく必要はなくて、違和感のある(重要なところ)だけを覚えておくと効果が大きいです。

例を挙げると役牌が対子落としされている(手が良さそう)とか、5mを早めに切っているのに後半に1mが手出しで出てきた(下のブロックがありそう)などです。

この辺の情報はブロック読みをする上で重要となります。

ストーリーで記憶する

もう少し詳しく覚えたいよ!と言う人はストーリーで記憶するのがおすすめです。

これは相手の手牌を仮定で設定し、手出しが入った部分で「こう変化したのかなー」と考えながら打つことを指します。

これにより、手出し同士が繋がりだし覚えやすくなります。

(3巡目の手出しと6巡目の手出しが整合性取れないな?みたいになったら仮定を修正する)

余談ですが、記憶法については場所記憶法とストーリー記憶法があると以下の本には書いてありました。この本けっこう面白いので記憶を極めたい人はぜひ読んでみてください。

リアル麻雀では表情と共に覚えるのがおすすめ

続いてはリアル麻雀でのコツを解説します。

リアル麻雀ではネット麻雀にはない情報として

- どこから牌が出てきたか

- いつからその牌が手牌にいるか

- その時の表情はどのようだったか

などが得られます。

リー牌のタイプがシンプルな人の場合、これらの情報は結構重要で、3n+1理論により安全な色を見極めることが可能です。

覚え方のコツは表情と共に覚えるのがおすすめで、かなり怪訝な顔をしながら切っていたツモ切りとしれっと切られたツモ切りなどで見分けると覚えやすいと言えます。

天鳳では背景に赤線を引くのもおすすめ

続いてはネット麻雀でのおすすめの方法です。

こちらは天鳳限定になってしまうのですが、壁紙を手出しツモ切りをみやすいものに変えると言うのはおすすめの方法の1つと言えます。

と言うのは、デフォルトの背景だと、色が濃いため手出しかツモ切りかがみづらいからです。

そこで他家の手牌部分に赤線を引くやり方が有志により考案されており、これに変えると手出しツモ切りを覚えておきやすくなります。

https://twitter.com/katebakamige/status/1013015929456742401

コツについてはこれで以上です。

あとは余談みたいな感じなのでお時間ある方だけ参考にしてください。

昔考えていた手出しツモ切り覚え方理論(中級者あるある)

ここからは麻雀を覚えて1〜2年の頃、自分が考えていた麻雀理論を紹介します。

青いけど、これになってる人けっこういるんじゃないかなと思います。

ーー

麻雀においてある程度牌効率が身につき自分なりの押し引きの基準もわかってくると、「あれ、麻雀って基礎を身に着けたら後は運ゲーじゃね?」と思う段階というのがあると思います。

実際には、

- 山を読んで残す牌を決めたり

- 相手の手牌を読んで押し引きの基準を調整したり

と、攻守ともにわりかし忙しいわけですが、奢り高ぶった中級者であった当時の自分は、「どんな悪配牌でも牌効率全開で先制立直!後手はベタオリ」という価値観でした。

もちろんこれは真理の一つではあると思うし、初心者をスピードで縛り付けるときには有効な作戦ですが、渋い打ち手ばかりだと、本手をかぶせられて苦しくなることもあるそんなレベル感(中級者)ですね。

少なくとも唯一の正解ではないです。

でも当時はそれしかないな、と思っていました。

そして当時の自分は麻雀というものを簡略化し以下のように考えてもいました。

これも青いっちゃ青いですが、視点としてはけっこう面白いかなと振り返ってみると感じてもいます。

今日は、

- 当時の自分が試みたメモ手法

- 対局中のメモはそもそもルール上OKか

- そして未来の麻雀の進化の方向性に関する妄想とか

を紹介していきます。お時間ある方はお付き合いいただければ幸いです。

では、始めていきます。

攻めはオート牌効率、守りで手出しツモ切りを覚える作戦

「オートで牌効率、守りで独自性を出す」というのはどういうことかというと、以下のようなイメージです。

牌の切り方などの攻撃面については牌効率が最も適切になるように手なりで切る。そして、それはほぼ覚えた知識をただなぞるだけでよいので、なるべく脳のメモリを使わないようにする。

で、攻撃面はほぼ脳死で考えられるようにして、残った注意力をどうするのかというと、残った意識はすべて、守りの要素に振り分けます。

例えば、相手の表情とか、捨て牌とか、手出しツモ切りなどを記憶するのに使ったらよいのではないか、という作戦です。

手出しツモ切りが覚えきれない?ならばメモを持参しよう!

残った脳のメモリを使って、

他家の手出しツモ切りから、ツモ牌を入れた位置まで

のすべてを記憶しようとしたわけですが、記憶力があまりよくない自分にはなかなかに困難でした。

覚えるほうに気を使いすぎて、押し引きの基準がバラバラになったり、牌効率をミスって手戻りが発生したり、スピードが下がってしまったりと散々な結果。

メモリ不足は否めなませんでした。

で、ここであきらめればよかったのですが、あきらめの悪い人間であった自分は、

ならば補助輪を付けよう!

と思いつき、あろうことか、対局の際に画用紙を持参!他家の手出しツモ切りをメモする作戦に出ました。

簡略化してメモするコツも考えた

簡略化するために

萬子はm、ソウズはs、筒子はp

東南西北白撥中の順で、1jから7jとして記載

と言う一種の速記法を使いました。

で、手出しにはチェックを入れ、「1m、2s☑、7j・・・」みたいなメモを取りました。

結果としては、心なし半ばで断念しました。

理由としては、このメモが思いのほか大変で、1半荘も打つとくたくたになってしまったため。

アイデア自体はよいと思っているのですが、いかんせん体力不足は否めなかったです。

もし知的体力に自信のある人がいたらぜひ試してみてはいかがでしょうか。

すべてをメモできれば理論上最強クラスの実力者になれる

結果としてすべてを記憶することをあきらめた自分ですが、メモしてまで相手の情報を覚えようとしたのには理由がありました。

それは、以下の配牌逆算理論によります。

配牌逆算理論では、「手出しの取り出し位置」と「ツモを手牌に入れる位置」を完全に把握すれば、相手のリーチの入り目はこれ、その前に入った牌はこれ、という具合にさかのぼることができるようになります。

そして、配牌時から終局までの全情報を記憶しておけば、理論上相手の和了手から配牌を逆算することが可能となります。

これってかなりすごくないでしょうか。

自分の和了手を見て配牌を再現されて、この配牌からならこう切ったほうが速かったな、とか他家に言われたらビビりますね。

そんな夢がある漫画の主人公レベルの異能な打ち手を目指していました。

で、そのための方法として、初めはメモを取りながらでも徐々に覚えていって、そのうち空でも記憶できるようになれば理論上最強になれそう、と考えです。

そろばんの有段者とかも何もない空中で指をカタカタやって計算する「エアそろばん」みたいな技を使ってくることがあるので、やり方的には間違っていないはずなんですが、いかんせん適正と努力が足りていなかったようです(笑)

マナーの話。対局中のメモは許されるのか?手出しツモ切りを記憶したいが・・

ここからは麻雀において対局中のメモが許されるのかどうかについて考えていきます。

メモは進行を妨げない限り許可される?

在るべき論からいうと、たぶんダメだと思う人が多いのではないでしょうか。

とはいえ、実際には対局中に携帯電話を出しても何も言われないことが多いし、大学入試のようなシビアさはないように思われます。携帯を出してメモを取っていても実際にはメールをしている人と変わらない感もありますね。

それに現代では、野球でもバレーでも今やスポーツではデータを取ることは当たり前の時代になりつつあります。野球ではキャッチャーのサインを見るのはマナー違反とされていますが、それでも配球の癖や打率などはしっかりマネージャーがメモしています。

だったらマインドスポーツの麻雀でも、メモしてもいいんじゃないかという主張もなんとなく正しいような感じはします。

それらを総合的に考えて、個人的には、対局の進行を妨げない限りメモは許可されるが落としどころだというのがちょうどよい感じです。

常識は時代とともに変化する

しかしもう少しラインを上げて、じゃあ、対局中の様子をビデオで撮って、それを参考資料として再生しながら対局を打ってもよいか、といわれると、さすがにそれはやりすぎなのでは?と感じてしまう。

この辺は、育ってきた時代というか常識に左右されるところかなとも思います。

全自動卓のない時代は、点数状況も空で記憶しているのが当たり前、という流れだったと聞きます。オーラス前の確認はあくまでミスをなくすためで、それ以外に頻繁に点数を聞くのは非常識だったそうです。

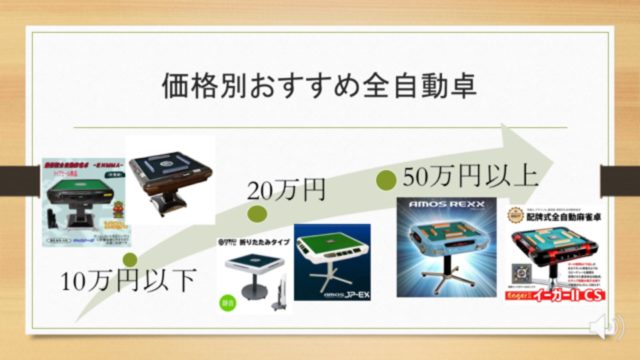

なので、もし未来の全自動麻雀卓が点数状況だけでなく、手だしツモ切りもカウントしてくれるようになったりしたら、許可出来ると思うラインも変わってくるのかなと思います。

話が発散してきましたが、何が言いたいかというと、過去の慣習や常識にとらわれず、より麻雀が楽しくなる方向に文化を伸ばしていくとよいということ。

昔はよかった、と嘆くよりは、昔も昔で面白かったけど、今は今で面白くね?みたいな価値観がストレスがなくてよいのかなと、個人的には思っています。

AI時代の麻雀の今後の展望について(の妄想)

また将来的に見て、コンピュータができる作業はすべて自動化される可能性が高いという視点もあります。

これは麻雀においても例外ではないのかなと思います。

麻雀は4人のプレイヤーがいるし、配牌も毎回違うので、どんなAIでも将棋や囲碁のように必ずしも最適解を選ぶことはできません。

それでも、麻雀においても東大のAI雀士・爆打(天鳳9段)を始め、じわじわとAIが麻雀界にも進出してきています。

麻雀に近い押し引きのゲームであるポーカーでは、オンラインポーカーの分野を一般人よりもべらぼうに強いAIプレイヤーが荒らしているそうですね。

これに対し、機械に人間の楽しみを取られると嘆くよりは、それを逆に利用していくスタイルに適用していくことが重要なのではないでしょうか。

例えば、人は、牌を覚えたりとか、点数を数えたりといった単純作業から解放されて、押し引きや状況判断など、より上位の選択のみに集中する、というのもまた面白そうですね。

自分の打ち筋をトレースしたAI同士を戦わせるタイプの麻雀を開発する、とかそういった進化も夢があります。

もしも仮想空間で、自分の打牌を完全にトレースしたAIの打ち手同士を十分な試行回数で戦わせる環境が整えば、麻雀の最大の課題であった「実力的には勝っていたけど運がなくて負けた」問題を統計学的な見地から完全に解消できます。

もしかすると、未来の打ち手は実際に牌を触るのではなく、AI同士の対局を観測しながら、リアルタイムで相手に合わせて打ち筋をチューニングしていく監督のようなポジションになっているかもしれません。

あるいは、仮想空間での牌の質感を完全に再現した雀荘が発達すれば、店舗ごとに待ち客がいた場合でも、オンラインで空間をつなぎ、最大3人以上の待ち客が出ないようにすることもできるかもしれません。100店舗で3人ずつ待っていたら、現実の店舗であれば300人の機会損失ですが、オンラインならそのうち297人は対局を開始できます。そしたらフリー雀荘の利益率とかも上がって麻雀業界がいい感じになりそうですね。

そんな無限の可能性が、将来の麻雀にはあると思います。

終わりに

とりとめのない哲学的な話になってしまいましたが、麻雀は今後も徐々に形を変えながら発展を続けていくと思います。

直近では各麻雀団体の垣根を超えたMリーグというものもできましたが、これもひと昔前では考えられないようなものです。

人が進化する限り、それに合わせて進化する、それが麻雀に限らず文化なのかなと個人的には思います。

問題は自分がルールの変化に適用できるかどうか、そこが大事。

というきれいごとを口にしてお茶を濁す。

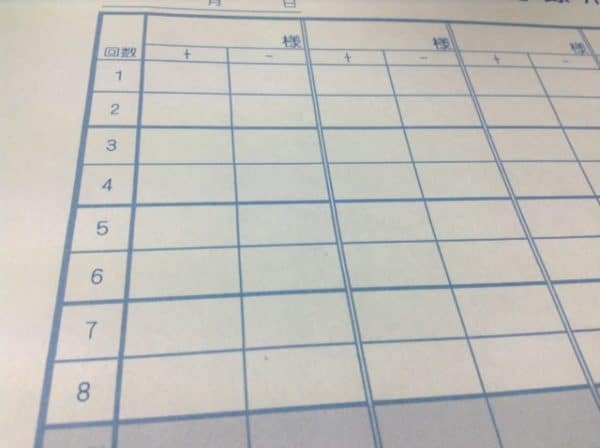

P.S.麻雀の局ごとの収支を記録したいときは、記録用紙の各プレイヤーの項目に「+8000」とか「-2000」とか書くと楽です。8半荘まで書けるタイプの以下のようなやつだと、東南戦連荘2~3回くらいまで1枚で対応可能!

◆その他妄想系のオススメ記事