麻雀におけるスジの概念を、できる限りわかりやすく説明していきます。

一言でいうと「相手が切った牌の外側±3の牌は当たり牌にならない(ロンされない)ので安全!」という理論です。

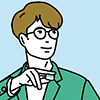

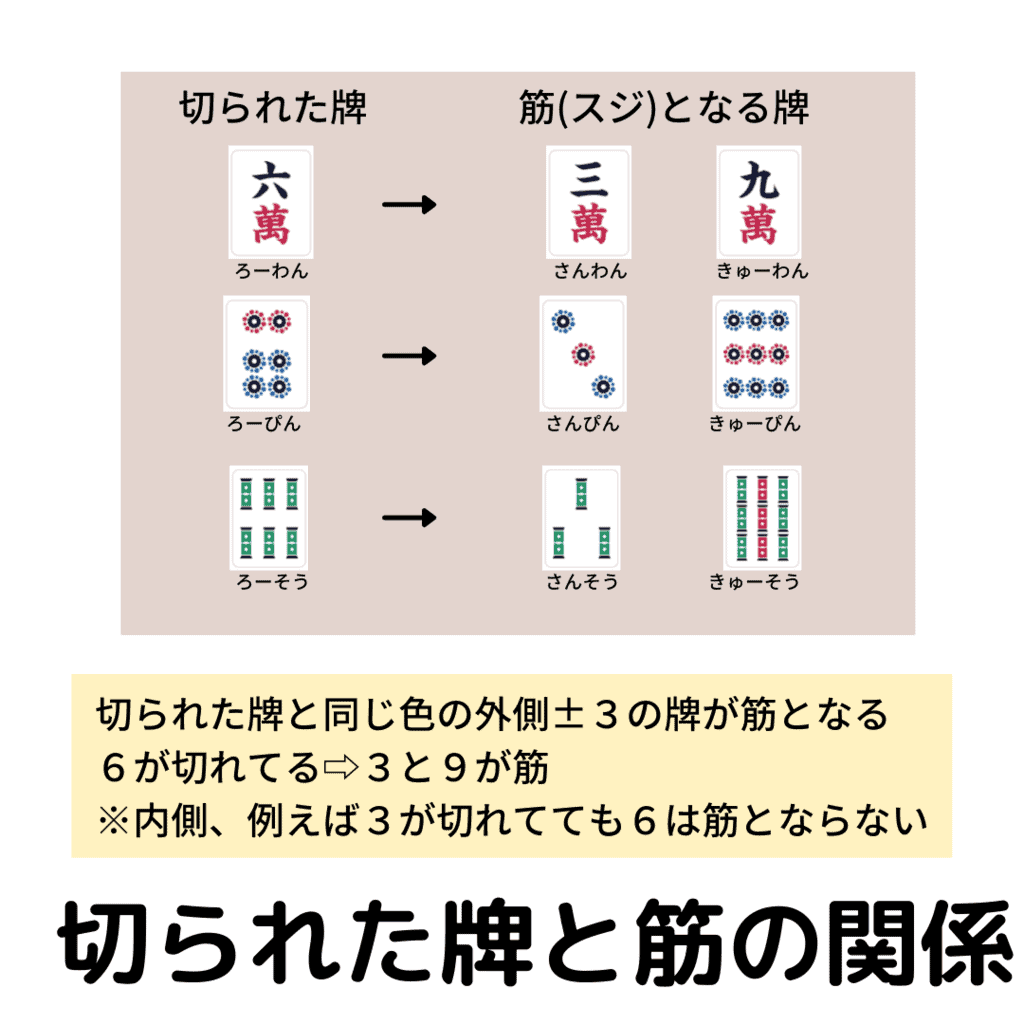

図にするとこんな感じ↓

- ✓ スジとは麻雀における守備の技術

- ✓ 切られた牌(456)の±3は通りやすい

- ✓ 456をスジにする場合には±3の両方を切り挟み込む必要がある

- ✓ スジを切ると両面待ちを防ぐことができる

以下でもう少し詳しく解説していきます。

目次

麻雀における筋(スジ)とは?両面待ちを回避する防御技です

麻雀における「筋を通す」という意味は、

相手の手に振り込まないように「両面待ちをかわしていくための技術」です。

麻雀では相手がリーチという攻撃をしてきたときには、点数を取られないようにベタオリという防御を行いますが、このベタオリのテクニックの一つが「スジを通す」なのです。

具体的には、「相手の捨て牌にある牌から3つ離れた牌」のことを筋(スジ)といいます。

どういうことかというと、例えば六萬が捨てられていた場合、

スジの牌は

- -3した三萬

- +3した九萬

になります。

麻雀では両面待ちが多い

では、なぜ両面待ちを避けるのか?という理由を説明していきます。

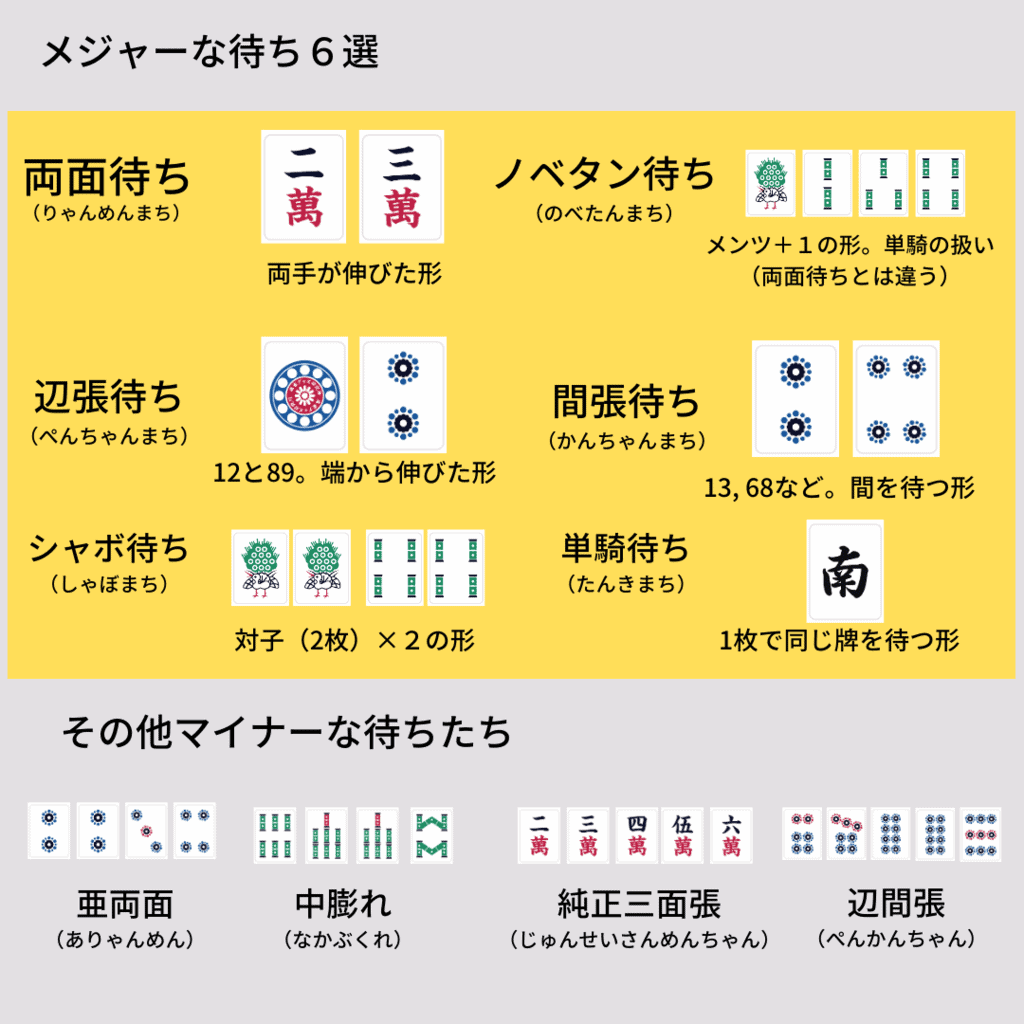

麻雀では誰かが聴牌してリーチをかけた場合、待ちとしてはターツが23とあって1でも4でもアガリとなるような両面待ちと呼ばれる待ちが一般的です。

なぜかというと、両面待ちは、待ちの種類が2種類と多く、かつ待ちの枚数も多いから。

参考として麻雀における5種類の待ち方を比べると、両面待ちがもっとも効果的であることがわかります。

- 両面待ち…2種8枚

- ノベタン…2種6枚

- シャボ…2種4枚

- ペンチャン、カンチャン…1種4枚

- 単騎…1種3枚

つまり両面を作ればアガリやすいわけで、結果として上級者になるにつれて両面待ちの比率が増えていくのです。

>>麻雀の待ちまとめ

筋を使うと両面待ちを回避できる

で、この枚数も多くて確率てきにもアガリやすい両面待ちですが、実は「筋」の概念を使うことでこの待ちに振り込むことを完全に回避することができます。

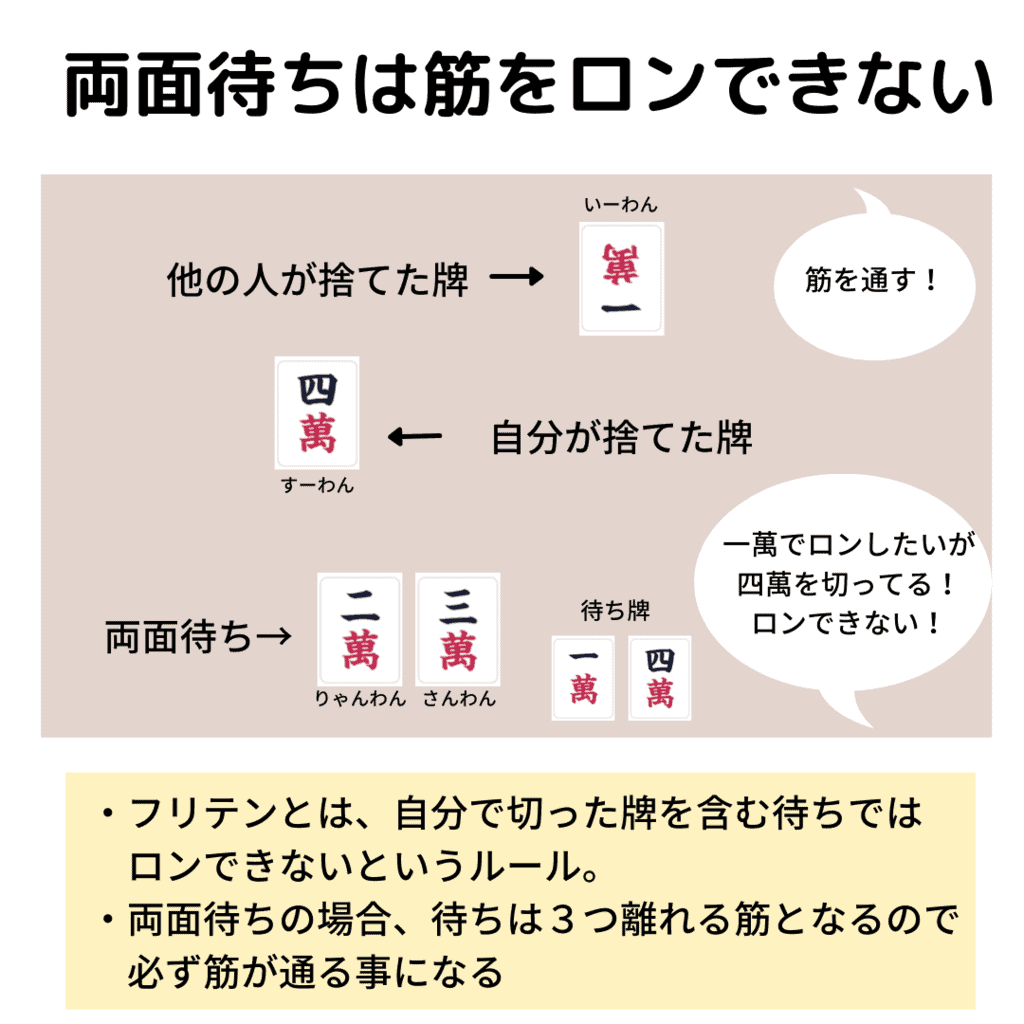

麻雀にはフリテンという概念があり、筋の牌で両面待ちをロンアガリしようとすると、必ずフリテンになってしまうという法則を利用しています。

例えば、上のケースではもし自分で既に4を切っている場合、1が出てもロンアガリすることができません。ツモはできます。

なんでこんなルールがあるのかというと、故意の見逃しを防止するため。

「あいつ嫌いだからあいつからだけ上がったろう」

「1位から出るまで待とう」

というようなズルい戦術が取れないように、一度見逃した牌では和了できないようになっているのです。

>>フリテンの詳細

筋(スジ)の覚え方!電卓のテンキーがわかりやすい

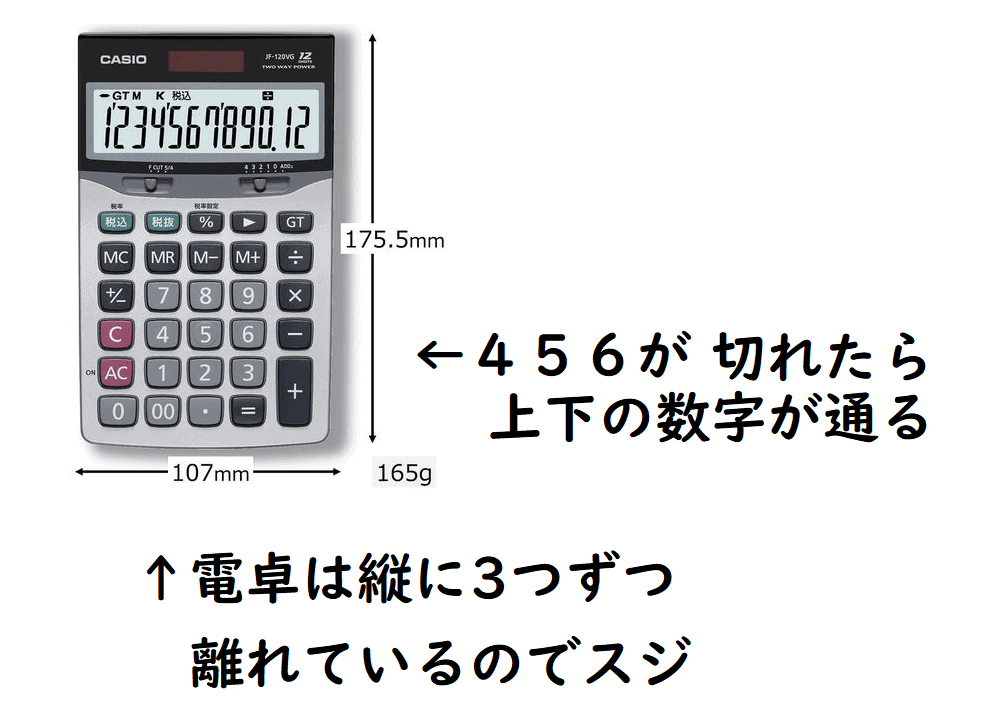

ちなみにこのスジの覚え方としては電卓がよいと言われています。

4が切れたら何が筋になるんだっけ?

と思ったら電卓を見て確認しましょう!

- 456が切れたらその上下の数字が通る

(例:4が切れたら1と7が通る) - 123、789は上下両方が通ったら真ん中の牌が通る

(例:2と8が通ったら5が通る)

電卓がない場合にはパソコンのキーボード(テンキー)とかもあり!

筋(スジ)の練習問題と初級ケーススタディ!覚えておくべきは3つだけ

ではここからは実際に筋の意味とその使い方を学んでいきましょう。

繰り返しですが、「筋とは相手の捨て牌にある牌から3つ離れた牌」のことを指します。

これらの牌はもし6が切られていれば、45ともっていて3と6で当たるという両面、あるいは78ともっていて6と9が当たりという両面はあり得ないため、両面待ちを恐れることなく3や9が切れるという理論です。

以下で具体的なケースをいくつか見ていきます!

4、5、6が切られている場合のスジ

この理論を使うと、萬子、筒子、ソウズ問わず数字の4,5,6のいずれかが切られていた場合、それぞれ、以下の牌は両面待ちには当たらず通すことができます。

- 4が切れている…1と7が通る

- 5が切れている…2と8が通る

- 6が切れている…3と9が通る

かなり通せる牌が増えますね。

4、5、6を筋にするには挟み撃ちが必要

ただここで注意したいのは、逆に4、5、6を筋にするためには±3した牌が切れているだけでは不十分だということです。

例えば一萬が切れている場合の四萬は23と持っていての1-4の両面待ちはあり得ませんが、56ともっていての4-7待ちはあり得ます。

つまり片方しかスジを殺せておらず、この場合は半分の筋という意味で「片筋」といいます。

全然筋でない「無筋」よりは安全なものの、完全なスジよりは危険という立ち位置です。

じゃあ、4,5,6は筋にできないのかというと、そうではありません。

両方からの片筋で挟み込むことによりスジを成立させることも可能となります。

具体的に言うと、4を筋にしたい場合は、1だけ切れていても4-7待ちが残り、7が切れていても1-4待ちが残ってしまいますが、1と7が両方切れることにより、その両方の可能性がなくなり完全なスジとなるのです。

5と6を筋にしたい場合も同様で、以下の通り。

- 2と8が切れている…5がスジ

- 1と7が切れている…4がスジ

- 3と9が切れている…6がスジ

筋になりにくい牌という意味で4~6は出てきにくい牌と言えます。

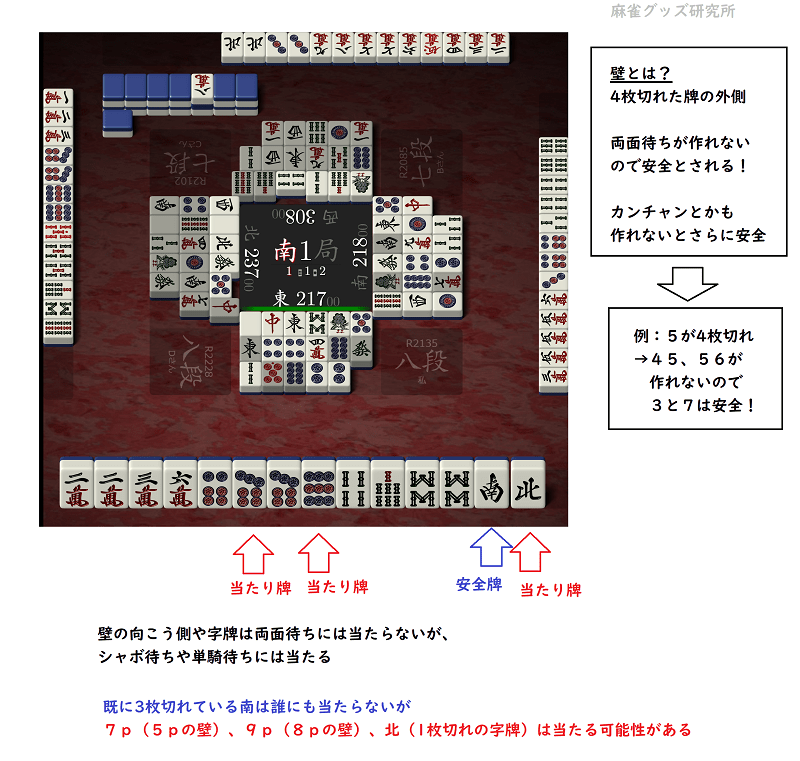

スジで防げるのは両面待ちのみ!安全度を過信するなかれ

3つ目に覚えておくべきこととしては、筋で防ぐことのできる待ちはあくまで両面待ちに限られるということです。

麻雀では両面待ちが多いので筋は有効なディフェンスですが、すべてを防げるわけではないという点を覚えておきましょう。

例えばすべてが単騎待ちである七対子や、1,9,字牌が孤立した国士無双などの役はスジを通してもムダですし、あるいはその他の手でもカンチャン待ちやペンチャン待ち、シャボ待ちなどには筋は通用しません。

なので、相手の手が両面待ちなのかどうかを見極めていくことも筋を使いこなすうえでは重要です。

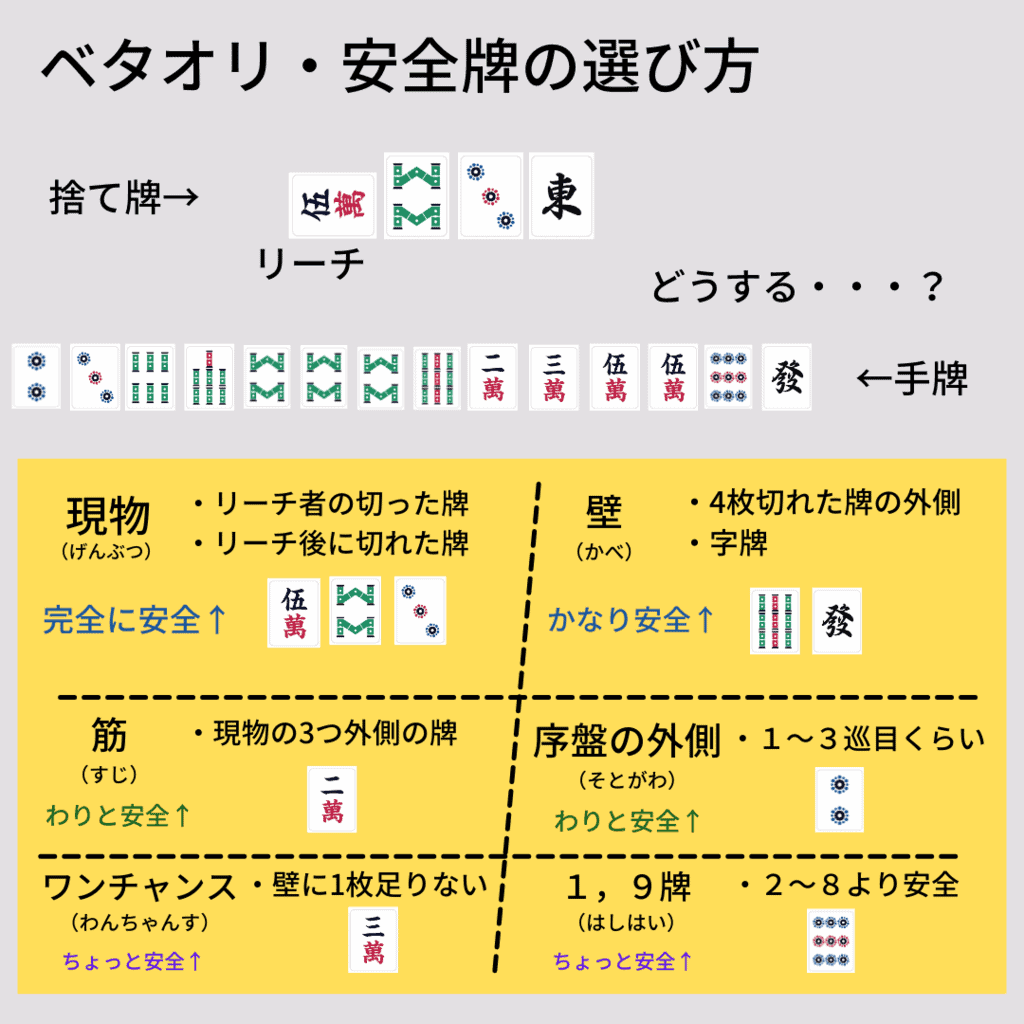

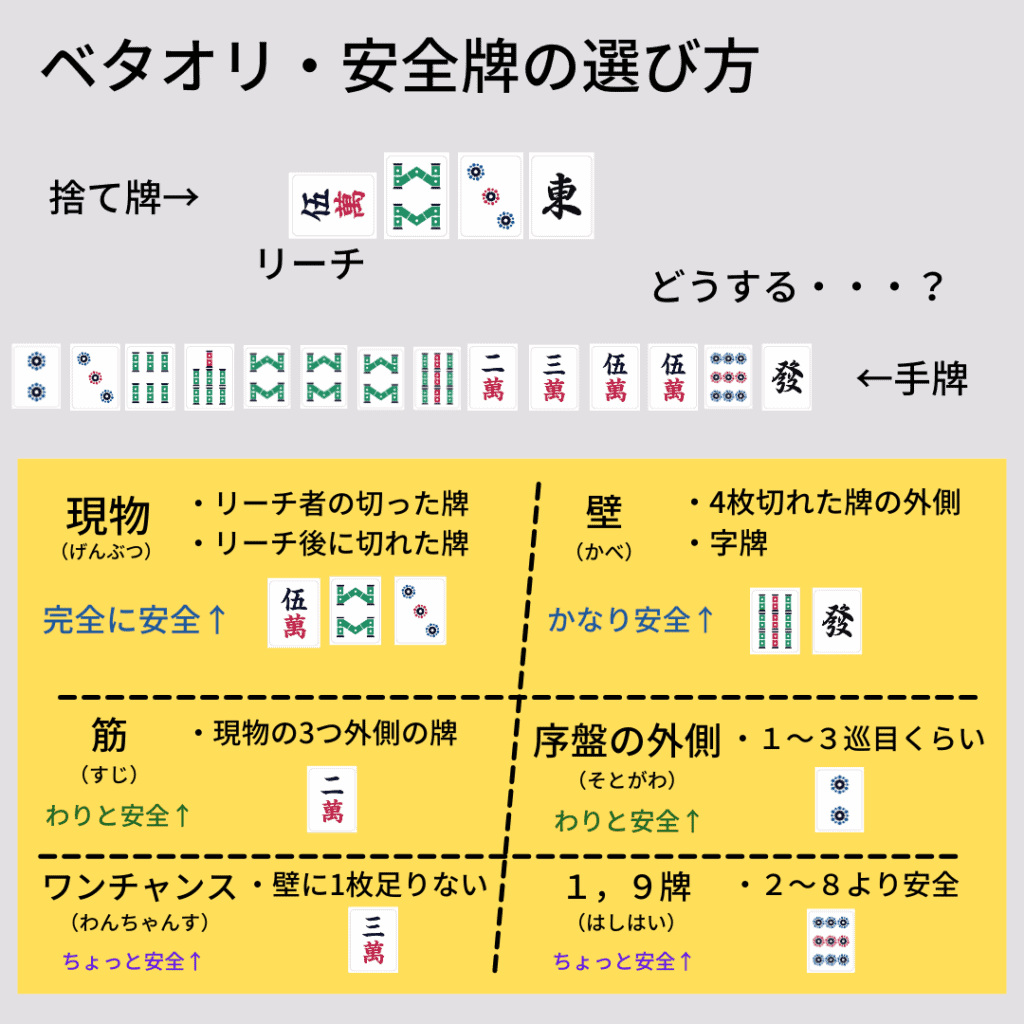

筋の安全度はこんな感じです↓

【麻雀のベタオリとは?】リーチを受ける方法と放銃率の下げ方、配牌オリもあり【初心者講座7】

実はスジの安全度はそこまで高くはない(壁、現物などの方が安全)です。

筋(スジ)と無筋の上級戦術

以下では筋(スジ)に関してのやや上級の考え方を解説します。

通る筋と通らない筋の読み方

では、通る筋とそうでないスジってどうやったら見分けられるのか、という話を最後にしていきたいと思います。

これは諸説あり経験によるところも多いですが、簡単に言えば以下の通り

- チートイツ、国士無双などの特殊役であるか

- 筋のまわりがたくさん切れているかどうか

この2点に限ります。

特殊役に筋は通らない

まず一つ目は、そもそも両面待ちを作ろうという意思がない場合がこれに相当します。

両面待ちを作るためには数字牌の3~7(中張牌)を使うことが重要です。

この貴重な中張牌が捨て牌に序盤から惜しげもなく切られているような場合、チートイツや国士無双などを狙っている可能性があり、筋はあまり有効ではありません。

まあ、これはぱっと見てわかりやすいポイントです。

筋の周りがたくさん切られているときは通る

続いて2つ目の「筋の周りの牌が切られているか」ですが、これも相手の手作りを逆算して考えるとわかりやすいポイントとなります。

というのも、スジは作成者側としては意図して作るというよりも、愚形が払えずそのまま残った形が筋になることが多いからです。

例えば246という形がずっと埋まらないで最後まで残れば6切りの3待ちとなり筋が通らないもろひっかけの形になります。

◆よくある形

246からの6切りで3待ち

このような弱いターツのエリアは、ほかに牌があれば補強しておきたいのが人情。

12ともって3を待つよりも、112ともって1と3を両方受け入れられるようにしたり、22とあるところに4が来れば残します。

なので、筋になっていたとしても最後まで待ちになる可能性のあったターツに関しては、ぎりぎりまで周りの牌が切られにくいのが特徴。

逆に周りの牌がたくさん切られているエリアは、すでにメンツが完成しているか、あるいは強いターツがあるエリアである可能性が高く、筋は通しやすいといえます。

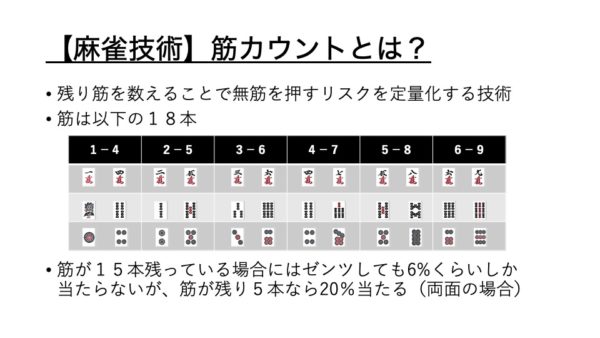

筋カウント(1/18理論)

また筋は最初は18本あります。

筋が切れるにつれて、残った筋でない部分を切る場合のロンされる確率が上がって行きます。

サンマだとよくあるのですが、残り筋が1本とか2本になっていた場合、そこを切るのはかなり危険です。

詳細↓

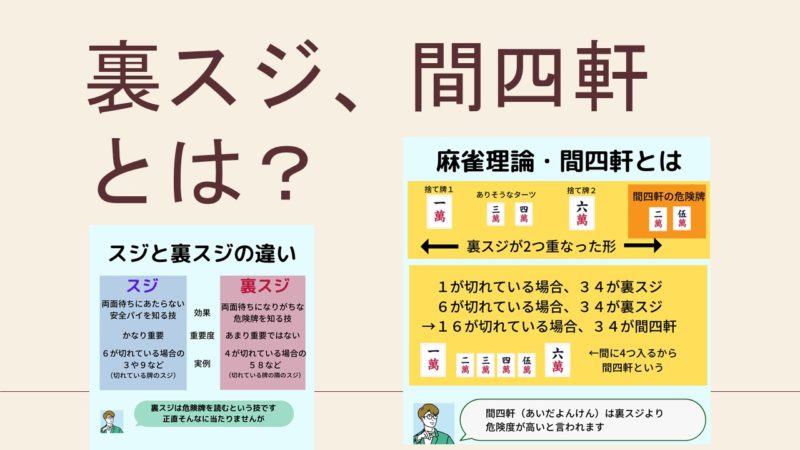

無筋の中でも裏スジと筋トイツはやや危険

無筋の中でも裏筋と呼ばれる部分は若干危険と言われています。

理由としては、手作りを普通に進めた場合568から8を切るケースが多いからです。

あとは自分がたくさん持っている筋トイツなども危険と言われています。

4477のように筋の牌を持っているときこれを筋トイツといいます。

詳しい話は以下の記事をどうぞ。

字牌の筋の概念

また天鳳位ヨーテルさんの動画で、字牌の筋についても言及されています。

【麻雀講座】みんなが知らない安全牌3選【天鳳位】 https://t.co/h9UZ0IsaQR @YouTubeより pic.twitter.com/D8XwFAiHzm

— ヨーテル♠️18天鳳位 10/13戦術本発売! (@yoteru11) November 27, 2021

詳しい話は動画を見ていただきたいのですが、簡単にいうと

- 字牌が通りやすい捨て牌(字牌の筋となっている)

- 字牌が通りにくい捨て牌(字牌の筋となっていない)

があるという理論です。

[雑学]スジ引っ掛けはマナー違反?かつてはそういわれていた

スジ引っ掛けという言葉があります。

これは先ほどもちょっと出てきた

- 246

- 135

などの形から6や5を切ってリーチをかけることを指します。

そうすると、筋が通らない形となり、比較的安全だと思ってスジを切った人がロンされて悲しいのでマナー的にダメ!と言われていました。

ただ先ほども解説した通り、現在では「読めない方が悪い」ということになり、特にマナー違反とはされていません。

古いおじさんとかが怒りだしたら旧世代の人なんだなと思いましょう。

マナーについての詳しい話は以下の記事をどうぞ。

終わりに

ここまで筋についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか。

麻雀におけるベタオリとして現物が切れたらとりあえずスジというのは基本となります。

ぜひマスターして振込を避けていきましょう。

麻雀がもっと強くなりたい人へ。

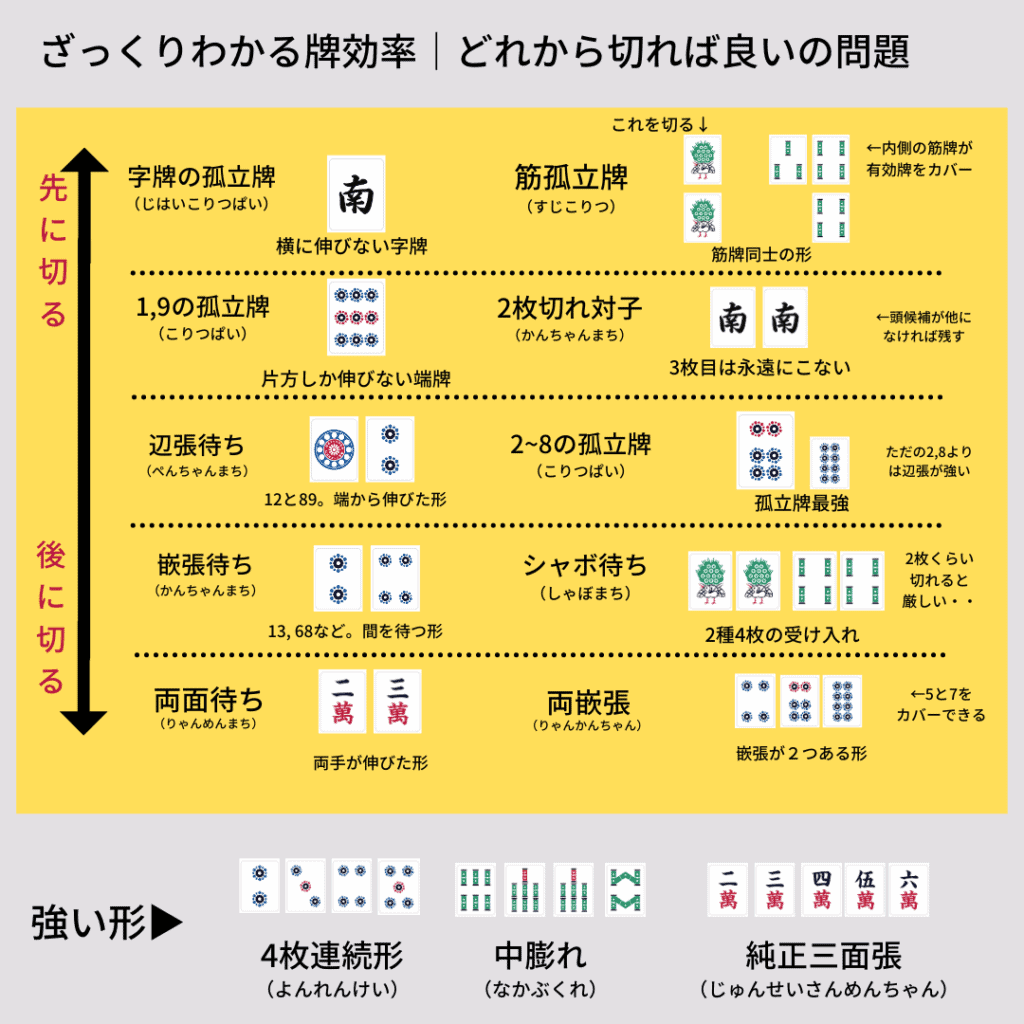

当サイトでは麻雀戦術の細かいところを解説しています。

基礎のベタオリ、牌効率などから、やや上級のスライド読み、差し込みのコツなど色々です。

|

|

よければ見ていってください。

\無料でもっと強くなれ/