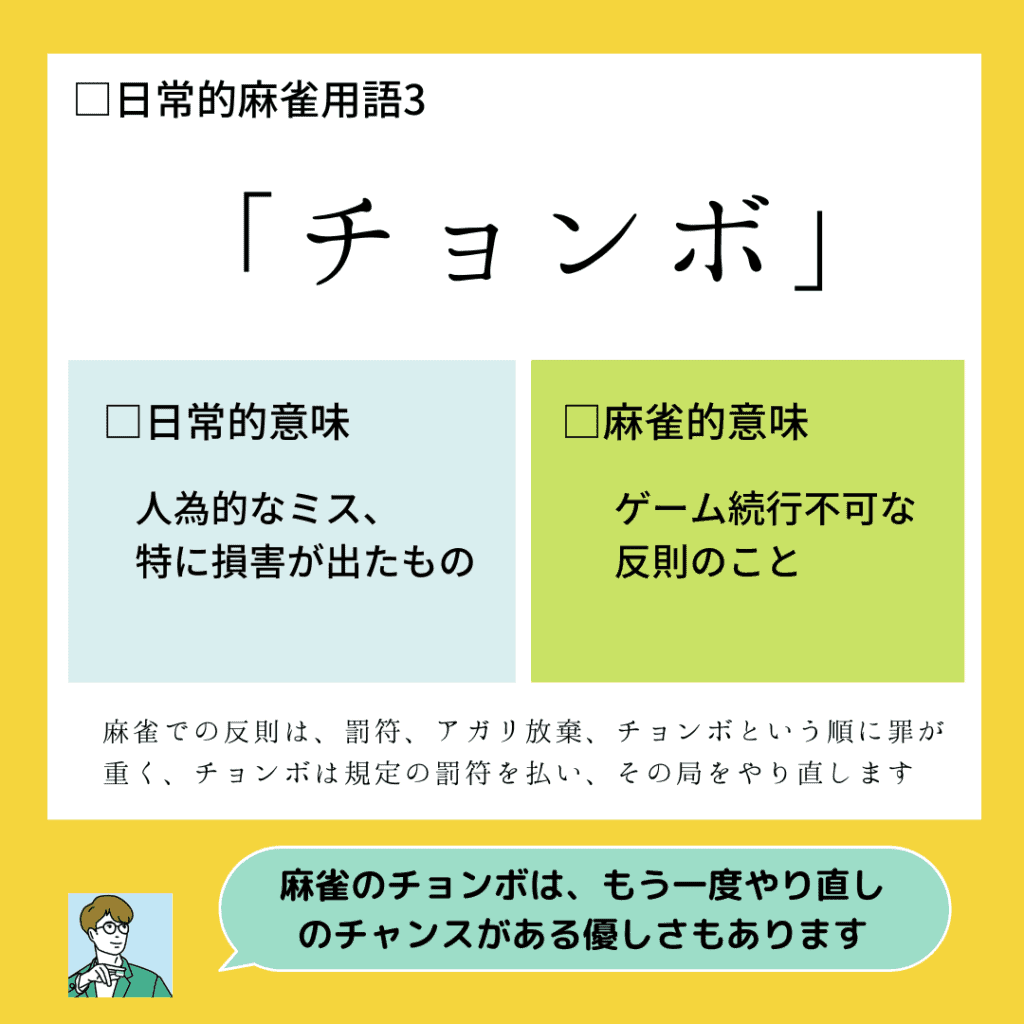

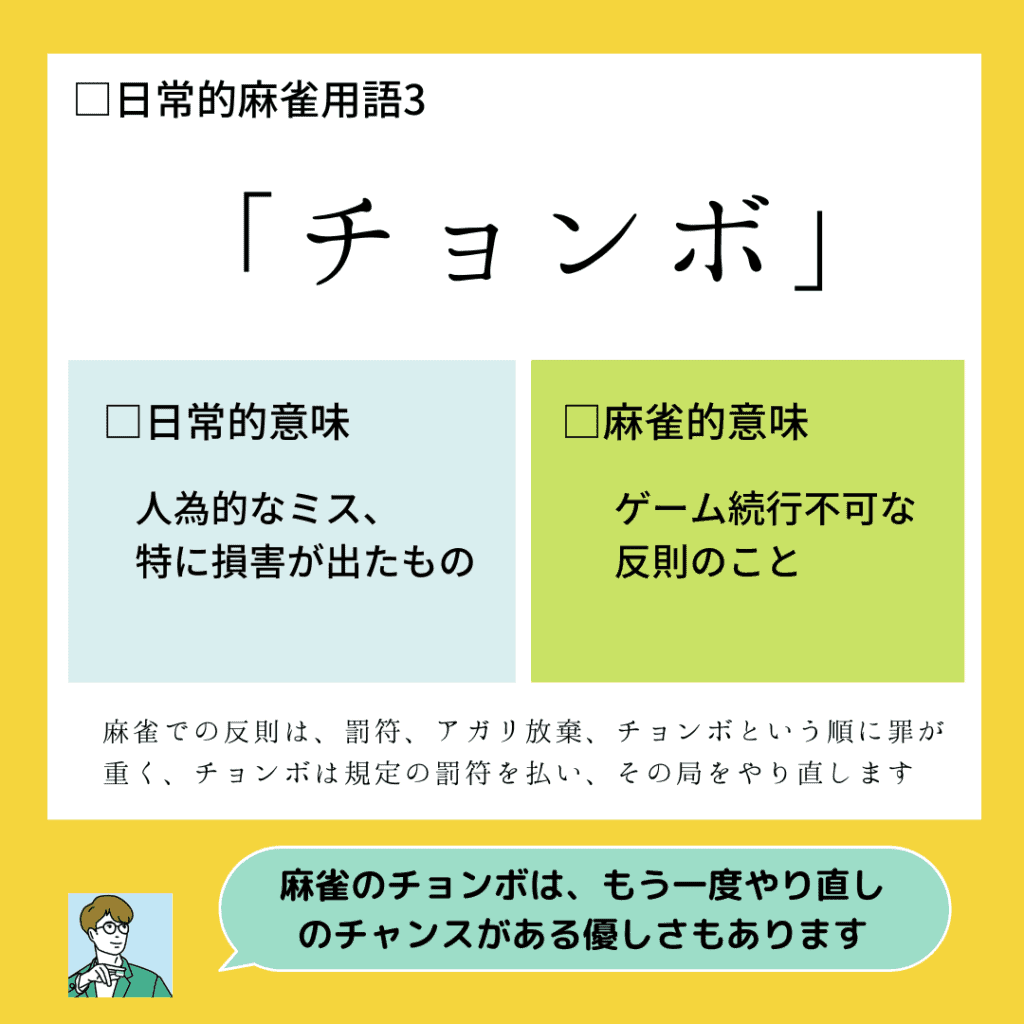

本記事では麻雀用語であり、日常でもそこそこ使われる「チョンボ」について解説します。人為的なミスによりゲーム続行不可の場合を指す言葉です。(転じて、人為的なミス全般を指す日常用語でもある)

- ✔︎チョンボは麻雀用語が語源、転じて日常用語として人為的なミスを指す

- ✔︎チョンボをすると規定の罰金を払い、ゲームがやり直しとなる

- ✔︎軽い反則(続行可能)の場合はアガリ放棄、(軽い)罰符払いのみの場合もある

麻雀用語の中には、日常で普通に使われるものも結構あります。

その中でも特に使用頻度が高いのが「チョンボ」ではないでしょうか。

チョンボとは取り返しのつかないミスをしてしまうこと。罰金を払い、その局がなかったことになるという大きな反則です。

今日は、そのチョンボの意味と、実際に麻雀で起きるチョンボの事例を、麻雀を打たない一般の方にもわかりやすいように説明していきたいと思います。

よろしくおねがいいたします。

>>チョンボの意味をみる |

>>チョンボの実例をみる |

では始めます。

目次

麻雀+日常用語「錯和(チョンボ)」とは?致命的なヒューマンエラーを指します。

まずはチョンボの意味から説明します。

チョンボとは簡単に言えば人為的なミスのことです。

麻雀で言うと、例えばまだ条件が揃っていない手でアガリを宣言してしまったり、なぜか一枚多く牌を所持してしまったりとかそういうやつを指します。

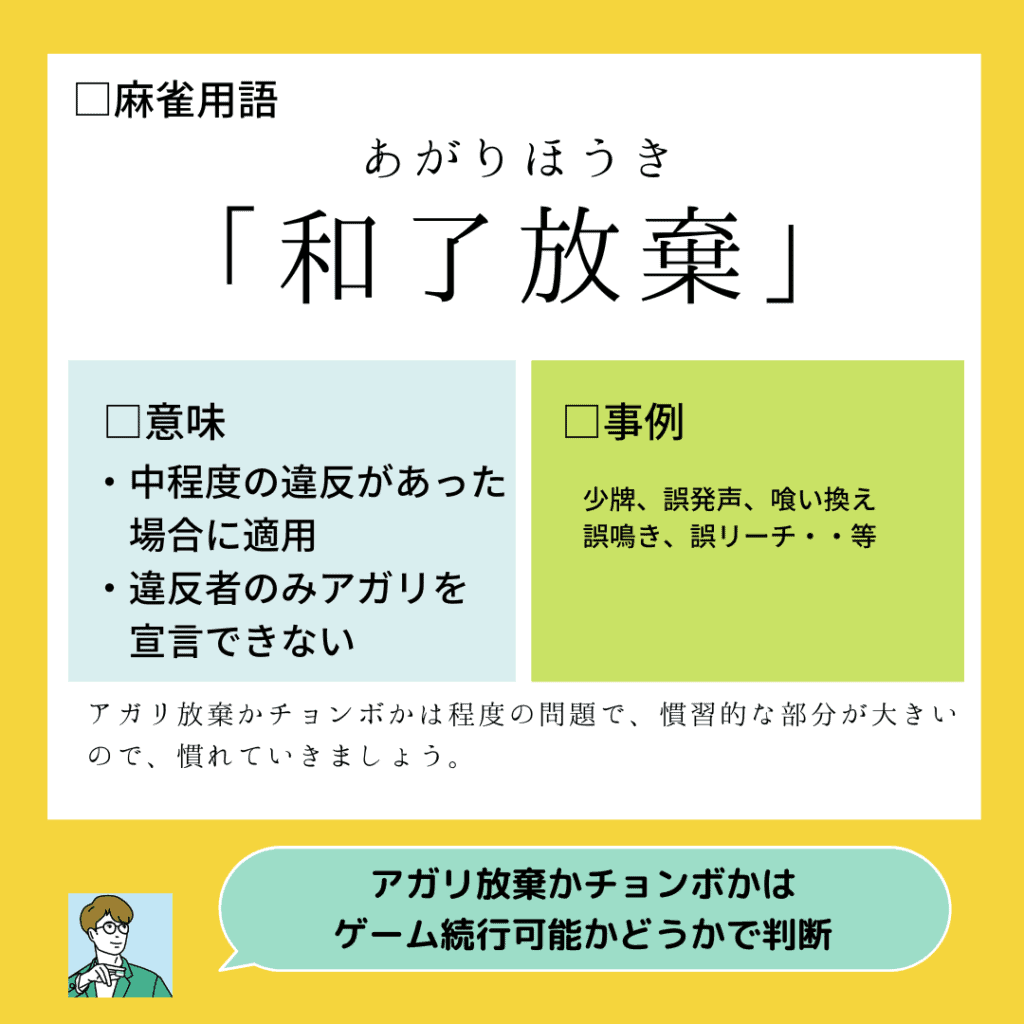

麻雀における罰則はいくつかあり、比較的罪の軽いミスは「和了(アガリ)放棄」となり、その局でのアガリを自粛するだけで済まされます。(さらに軽い場合は「罰符払い」のみ)

一方で、罪の重いミスが「チョンボ」となり、その場で違反者が他の3人に罰金を支払い、その局はなかったことになります。

罪の重い(チョンボ)か軽い(アガリ放棄)かは、ミスの種類によって決まっており、判断基準はそのまま局を続行可能かどうか、となります。

麻雀の罰則の分類

| 出禁 | 非常に悪質な反則。イカサマなど。ゲームを中断し、雀荘から叩き出され、二度と入ることが許されないなどの処分となる。 |

|---|---|

| 錯和(チョンボ) | ゲーム続行不可能な反則。 規定の点数を全員に支払い、その局をなかったものとして、再度行う。 (2000オールなどが多い) |

| アガリ放棄 | ゲーム続行可能な反則。 ゲームを続行するが、反則をした人はその局においてアガリや聴牌を宣言することができなくなる。 |

| 罰符 | 軽微な反則。 反則をした人が1,000点を場に供託としてだしゲームを続行。反則者もアガリを宣言することが可能。 |

| 注意 | 非常に軽微な反則。マナーなど。 お咎めはなし。 |

チョンボの由来と語源!差別用語ではなく中国麻雀からくる言葉

ちなみにこのチョンボという言葉を巡っては、

「ちょん」という語感が朝鮮人に対する差別的表現ではないのか??

となり議論があったようで、大阪大学の先生が見解を発表しています。

その言葉によると、

「結論から言って、「ちょんぼ」は差別用語としての 「ちょん」とは関係ありません。この言葉は麻雀用語である「錯和」または「冲和」から来ています」

引用元:「ちょんぼ」は「差別語」ではない!|大阪大学

とのこと。

結論としてチョンボは、差別用語ではなく、中国麻雀の「錯和(ツァホウ:間違ったあがり)」または「冲和(チョンフォウ:虚しいあがり)」が変化したものだそうです。

なので、普通に日常で使ってもOKです。

>>【由来を解説】日常的な麻雀用語5選!自信を持って明日から使える!

麻雀ルール「錯和(チョンボ)」のよくあるケース6選!日常を例にとって解説

では、ここからは麻雀で実際にチョンボとなるケースを見て行きます。

先ほど基準として

判断基準はそのまま局を続行可能かどうか

と書きました。これは具体的にいうと、

- 山を全部ひっくり返してしまう

- 揃っていない手牌を倒してしまう

などはチョンボになりますが、

- 山の一部を崩した(2〜3枚)

- 揃っていない手牌でアガリ宣言をしたものの、まだ手牌は倒していない

というような場合は和了(アガリ)放棄となるケースが多いです。

こんな感じでチョンボになる具体的なケースを6パターンに分類しましたので、それぞれを日常生活に対応させながら説明していきます。

ケース1:揃っていない手を和了宣言をし、手を倒してしまった

まず、チョンボとなる第一のケースとしては、冒頭でも軽く紹介しましたが、まだ揃っていない手を誤ってアガリ宣言してしまうことです。

まあ要は焦りすぎて早まってしまうときに起こりがちなミスで、そそっかしい人に多いパターンです。

仕事で例えるなら、まだ決済をとっていない購買を走らせてしまったりとか、社内調整をかけずにお客さんにOKと言ってしまったとかそういうやつですね。

ちなみに口では出来たといっても実際の行動がまだの場合はギリギリセーフとなります。(アガリ放棄)

ケース2:山を完膚なきまでに破壊してしまった

第2のケースとしては、人の手牌や山などを誤って崩してしまうことです。

ルールにもよりますが、2~3牌を壊したくらいではお咎めなしで、完全にゲーム続行不可能なレベルまで破壊した場合チョンボになります。

日常生活で例えると、飲みの席でビール瓶を倒してテーブル中ぐちゃぐちゃとか、ガラス器具を落として割ってしまうとか、そういうやつです。

コーヒーの水滴がちょっと机に付いたとかその程度ならアガリ放棄となります。

ケース3:なぜか人より多く牌を所持している

第3のケースとしては、なぜか人よりも多く牌を所持していることです。

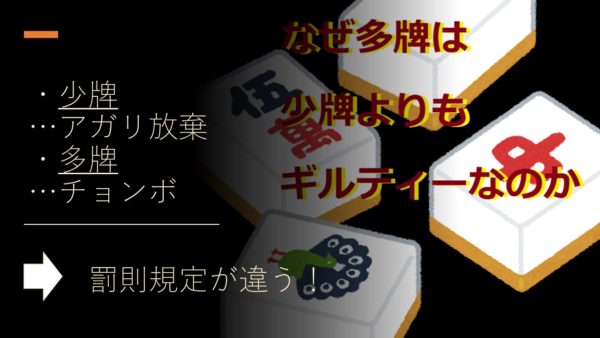

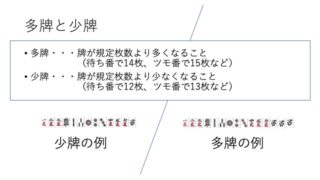

麻雀では、ツモ牌の引き忘れなどで1牌少なくなってしまったことを少牌(しょうぱい)、2牌持ってくるなどで1牌多く持っていることを多牌(たーぱい)といいます。

少牌が和了放棄なのに対し、多牌は見つかり次第即座にチョンボになるという厳罰ぶりです。

これは、麻雀では1牌多く持つことで手牌の組み合わせパターンがかなり増え、かつ隙を見て1牌隠せばどの待ちでも和了できるような形となるため、悪質な違反とされています。

人より多く持ちたいという欲張りな人に多いミスです。

日常生活でいれば、例えば、1人1回のはずのボーナスがなぜか二重計上されている、そういう横領的なやつです。

わりと悪質なミスであることがお分かりいただけるのではないのかなと思います(笑)

間違えて2回ツモろうとしたところを咎められたくらいなら特に反則にならないことが多いです。(未遂はセーフ)

ケース4:リーチ後に手牌を組み替えた

第4のケースとしては、リーチ後に手牌を組み替えるということです。

麻雀では立直(リーチ)という役があり、これは手牌を今後今の形から変更しないことを条件に、役が付くというものです。

なので、このリーチをした後は、どんなに危険な牌であってもアガリ牌でなければすべてツモ切りしなくてはなりません。

これを逆手に取り、自分の退路を断つために敢えてリーチをする人もいるほどです。

日常生活でいうと、結婚しているのに他の人と恋仲になった、とかそういうやつです。

リーチをしたらもう無茶はできませんので注意しましょう。

ケース5:リーチ後にカンをしたら手組が変わった

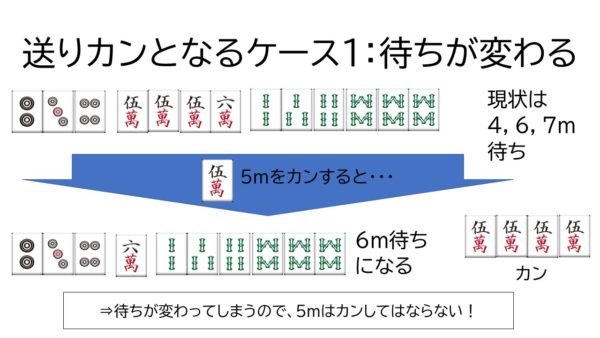

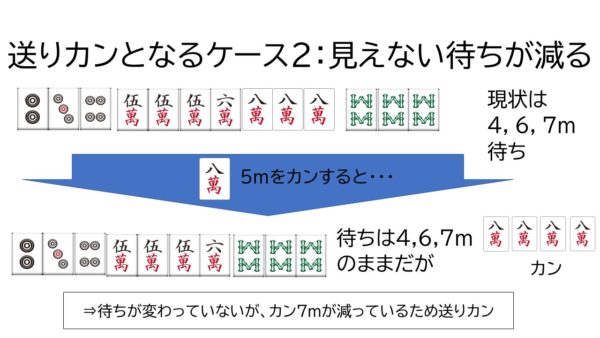

第5のケースとしてはリーチ後にカンをして待ちが変わることです。

これはちょっと難しいのですが、「送りカン」といい、倒牌後にバレるとチョンボとなります。(流局時にテンパイで倒してもアウト)

麻雀ではリーチ後の手牌修正は禁止されていますが、手牌に3枚同じ牌がある牌の4枚目を引いてきた場合に限り、カンを宣言することは認められています。

ただ、それにより待ちが変化するとチョンボとなります。見た目は変わっていないけど、カンチャン待ちが消えた!とかもあるので要注意。

日常生活でいうと、近年違反となった自転車での歩道走行を違反と知らずに走っていて捕まるみたいなケースです。

ルール変更に疎い人に起こりがちなミスとなります。

送りカンは基準が難しいので以下で詳しく解説しました。

ケース6:フリテンの手を出和了してしまった

6つ目のケースとしては、フリテンの手で出和了してしまうことです。

麻雀では、自分の捨てた牌で和了できる場合や、他の人の牌を見逃した巡目には出和了ができないルールとなっています。

なのでそのフリテンな状況で出和了をするとチョンボになります。

日常生活で言うと、出禁となっているお客様のところに入ってしまったとかそういうやつです。

ルールをよく把握していない人やとにかく結果を逸った人が起こしがちなミスとなります。

チョンボにはならないケース(アガリ放棄)

チョンボはゲーム続行不可能な場合に与えられる罰則です。ゲーム続行可能な場合はより軽微な罰則である「アガリ放棄」が適用されます。

アガリ放棄となるケースは以下のようなものです。

- 少牌(アガリ放棄)

- 誤発声、誤鳴き(打牌完了前なら罰符払い、完了後ならアガリ放棄)

- 誤リーチ(アガリ放棄、流局するとチョンボ)

- 喰い換え(アガリ放棄)

詳細については、アガリ放棄解説記事をご覧ください。

終わりに:麻雀のチョンボにはやり直しのチャンスが与えられる

麻雀におけるチョンボは非常に恥ずかしい場面です。

しかし、麻雀ではチョンボをした場合は、罰則を払えばそれでミスを水に流すという文化もあります。

ミスをねちねち言うのでなく、払うもん払ったら次は気を付けろよ!というわけです。

そしてチョンボをした局はなかったことになり、局がやり直しとなります。

これは故意のチョンボにより局を進めることを防止するためのルールですが、考えようによってはセカンドチャンスを与えられているとみることもできます。

麻雀同様、仕事や人間関係でもミスをした人に再度チャンスを与えるようにしたいものですね。

まあ、チョンボに気を付けつつ、チョンボに優しい生き方を目指していきましょう!

ではまた。良い麻雀ライフを!

チョンボ時にオススメのお詫びの品その2↓

Amazon:高砂酒造 国士無双 純米酒 720ml [北海道/辛口]

◆関連記事

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる