手積み麻雀を初めて、または久々にやる場合によくわからなくなりがちなポイント「牌を最後何個まで残すのか」について解説します。

結論から言うと、ドラ表示牌を含むエリア(王牌)を必ず14枚残します。

以下で具体的に見ていきましょう。

目次

麻雀で局が終わる基本条件は山が残り14枚になったとき

麻雀で手牌(配牌)を取ってから誰かが上がる(か、山がなくなる)までの1勝負のことを「局」と言います。

一局が終わる条件は

- 誰かが上がる

- 誰も上がれずに終わる

のどちらかで、誰も上がれずに終わった場合を「流局(りゅうきょく)」と言います。

この流局になる条件は、山が残り14枚になったときです。

具体的には、残りが14枚になる最後の1枚(15枚→14枚になる牌)をツモった人が、手牌から1枚牌を切り、その牌が誰にもロンされなかった場合、流局となります。

この最後の1枚がロンされなければ流局⇧

最後の1枚はポンやチー、カンなどの鳴きを行うことはできません。

山が残り14枚になる前の最後の打牌が完了した時点で流局となる。

カンが入った場合でも王牌は必ず14枚になる

基本のルールは前項で述べたとおり、山が残り14枚になったときです。

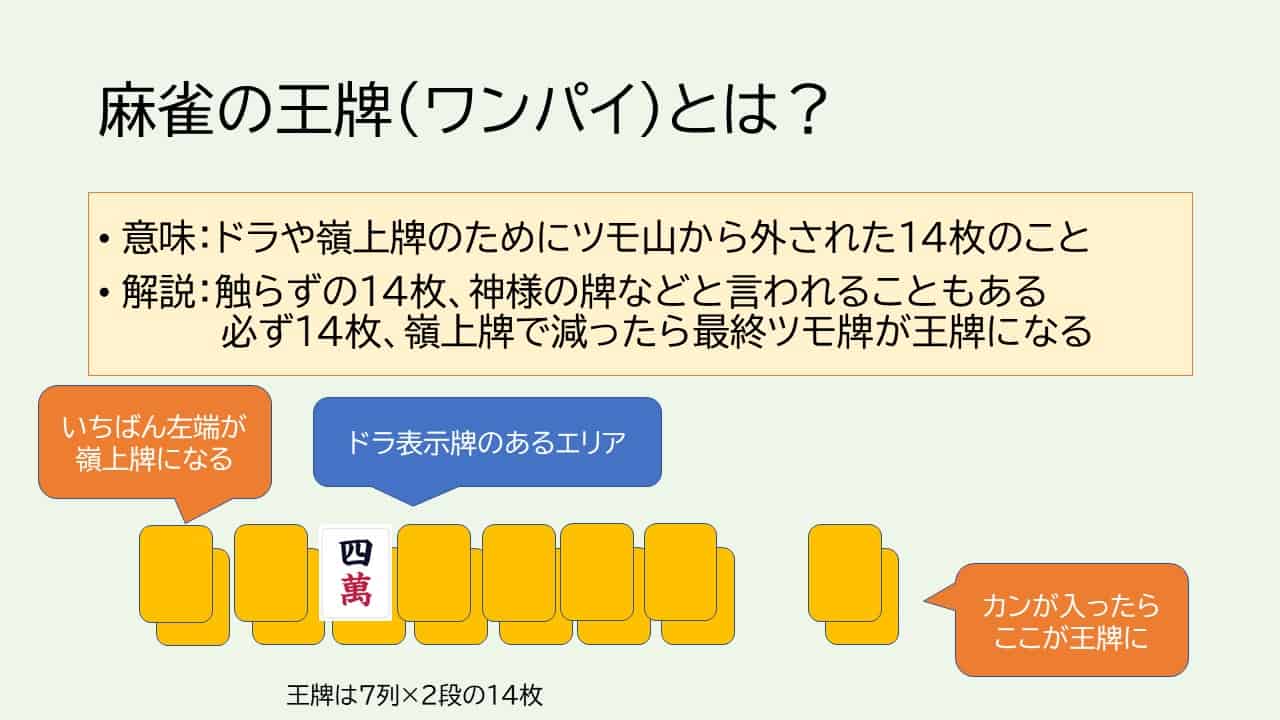

この14枚のことを「王牌(わんぱい)」といい、対局中は基本的にツモることができず、ドラ以外で用いられることはありません。

なので、運悪くこの位置に上がり牌が埋まっていると、上がることができなくなります。

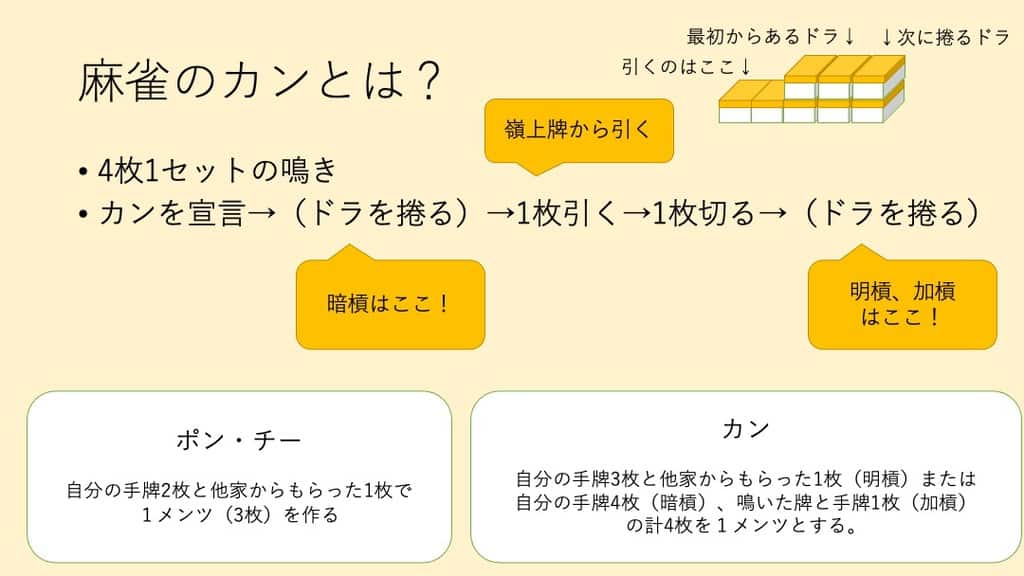

この王牌は、カンをした場合にのみ、例外的にリンシャン牌としてツモられることになります。

そうなると王牌が1枚減ってしまうわけですが、その場合、隣の山(王牌の手前)から1枚を補充し、必ず14枚をキープします。

つまり、カンが1回入った場合は、王牌のとなりの山の上ヅモまでで終了、カンが2回入った場合は、王牌の隣のとなりの山の下ヅモで終了(流局)となります。

ちなみに、流局前の最後のツモに関しては、1枚補充ができないため、カンを行うことができません。

王牌は常に14枚となる

王牌の枚数の覚え方:王という5人目のプレイヤーがいると考えるとわかりやすい

以上が流局になる残り枚数のルールでした。

「王牌が14枚という数が覚えにくい」と言う人もいるかと思います。

これについては、「王」と言う対局には絡まない5人目のプレイヤー(ゲームマスター)がいると考えると理解しやすいです。

と言うのは、麻雀の各プレイヤーの手札(手牌)の枚数は上がり時で14枚。

人の手牌をツモることはできないので、王さんの手牌に埋まっていたら残念でしたと言う理論です。

(何枚だっけか?と思ったら手牌と同じ枚数!で14枚と導ける。待ち番は13枚では?と言う理論もありますが、普通に考えて山の切れ目は偶数なので14で導けるはず)

カンをした場合は、ポンやチーをした場合と同様で、4枚を便宜的に3枚扱いとする行為のため、足りなくなった1枚をゲームマスターから借りてくる(そして王牌に1枚補充する)と考えるとわかりやすいかなと思います。

5人目のゲームマスター王さんの手牌(14枚)と覚えると楽

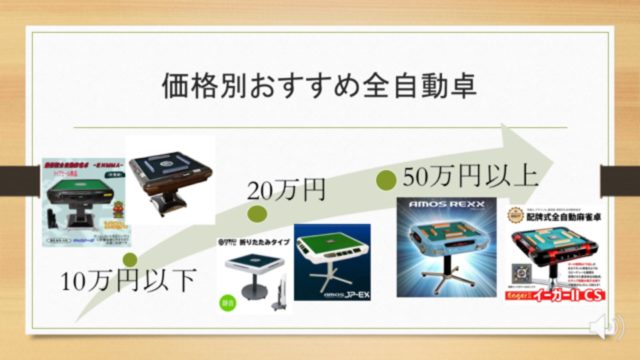

全自動卓でドラが捲られていない場合は、自5か自7が多い

ちなみに配牌ありの全自動麻雀卓で麻雀を行っている場合、たまーにドラが捲られて上がってこないケースがあると思います。

その場合の慣習としては、親の人の前の山を右から7つで分ける自7、親の人の前の山を右から5つで分ける自5のどちらかが一般的です。

「自5?自7?」と聞けば大体どっちかになると思います。

分けた次の山から第一ツモを取ってスタートとなります。

(王牌は分けた位置から右に7つで14枚となる)

サンマフリーなどでツモり切りのルールもある

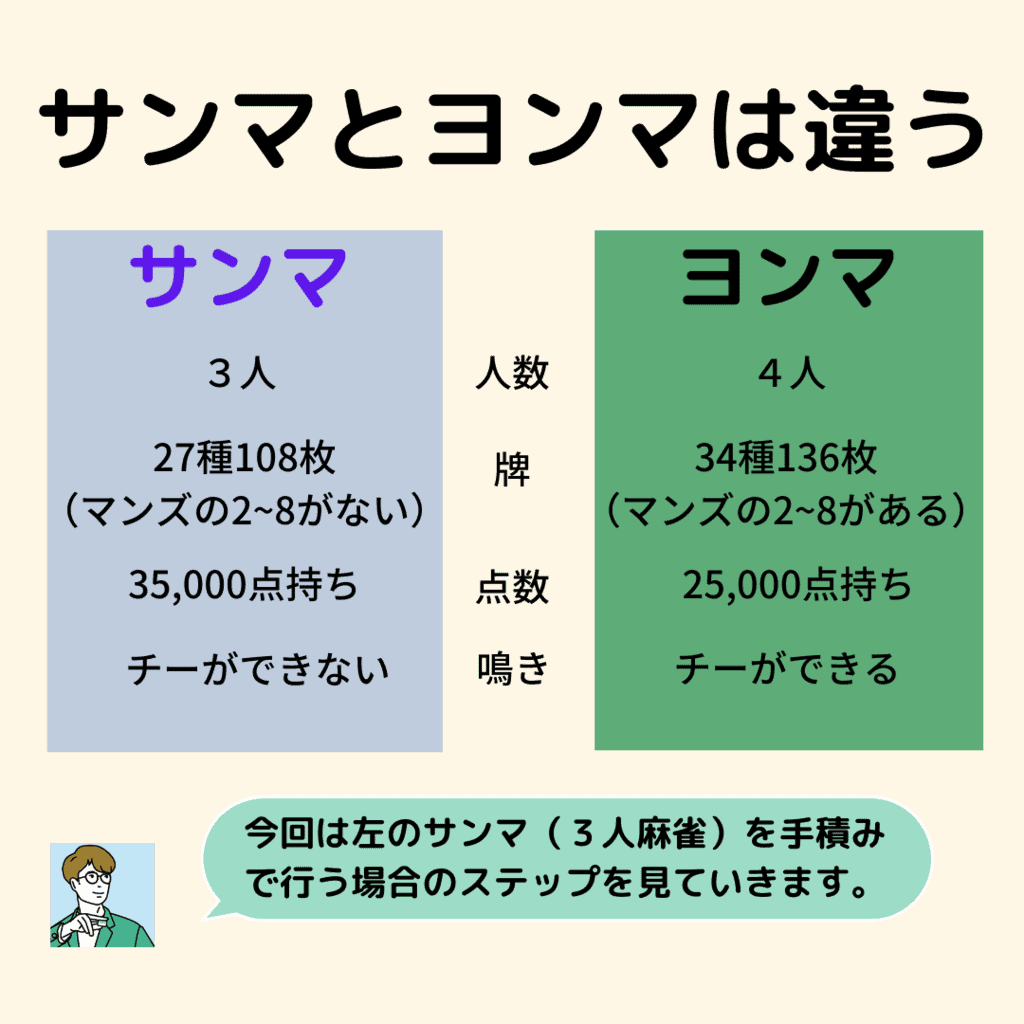

ここまでは一般的な麻雀のルールでした。

ここからは、一部の三人麻雀(サンマ)ルールで採用されている「ツモり切り」について解説します。

この「ツモり切り」ルールでは、ツモは残り14枚までではなく、ドラの横までツモります。

ツモれる限り最後までツモると言う意味で、「ツモり切り」と言うわけです。

このルールが採用されている背景としては、サンマ(フリールール)では、抜きドラが用いられています。

(抜きドラは、春夏秋冬の花牌だけだったり、伍萬や特殊牌も追加されていたりとまちまちです。)

参考↓

ドラを抜かれた枚数によって王牌の残り枚数を変化させていくのは面倒なので、最後までツモり切りとしている説があります。

また、そのほかでもツモ損なしのルール(満貫ツモだと3000-5000で計8000になるように調整)などもあり、ガンガン前に出て振りあってゲームを早く回して欲しいみたいな意図もあるのかもしれません。

まあ実際のところは定かではないのですが、とりあえずドラの横までツモりきるんだと言うことだけ覚えておくとびっくりしないので良いのではないかと思います。

ちなみに、抜きドラがある分、ドラ表示牌の位置は王牌の左から5番目(ヨンマは3番目なので2つ右にずれる)になっていることが多いです。

ヨンマだけ打つ人には関係ないのですが、サンマを打つかもな人は一応覚えておきましょう。終わり。

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる