本記事で解説する符の数え方の話(あっさりとじっくり)↓

>>あっさりコースへ

早見表もいくつか作りました。

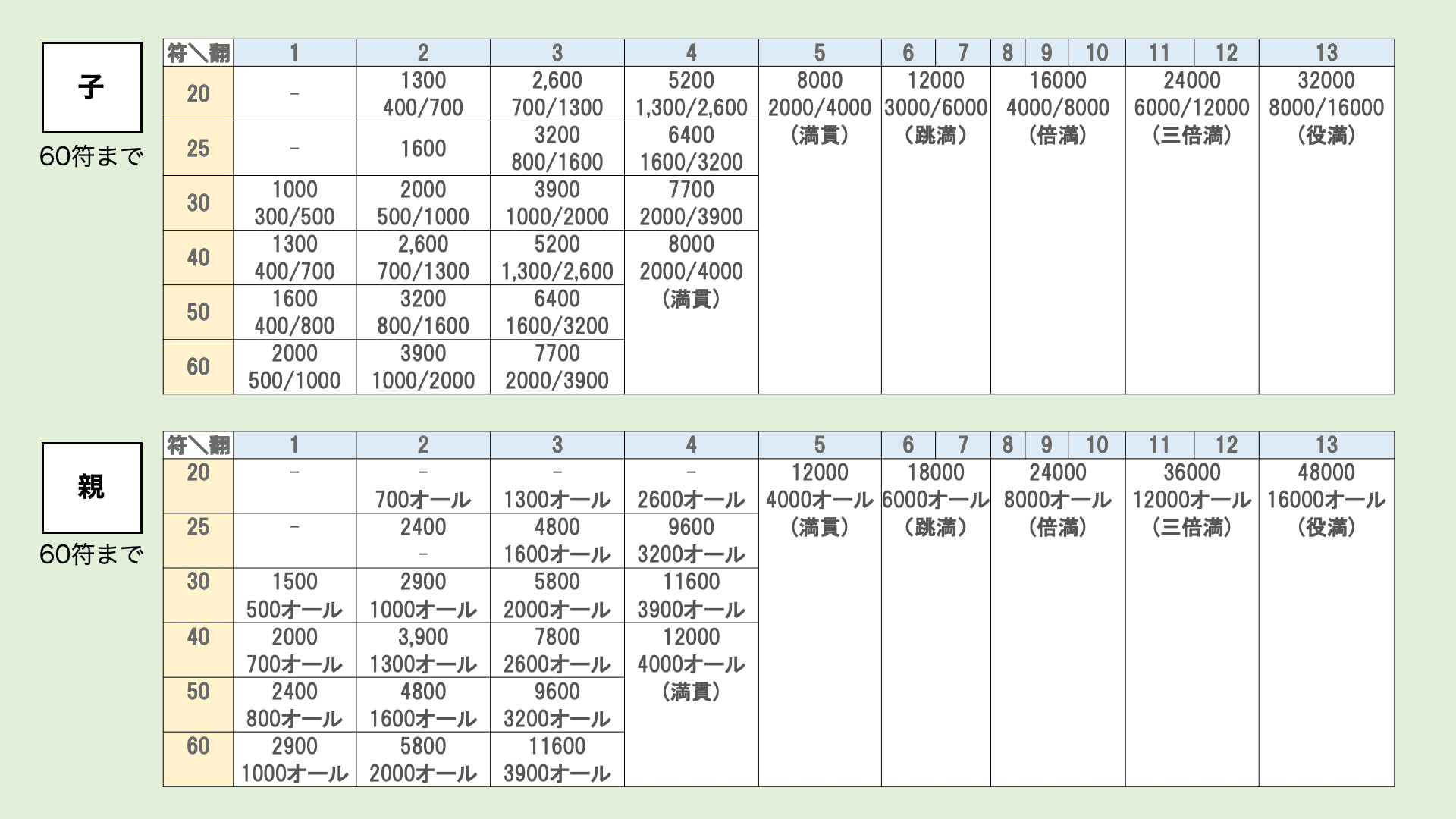

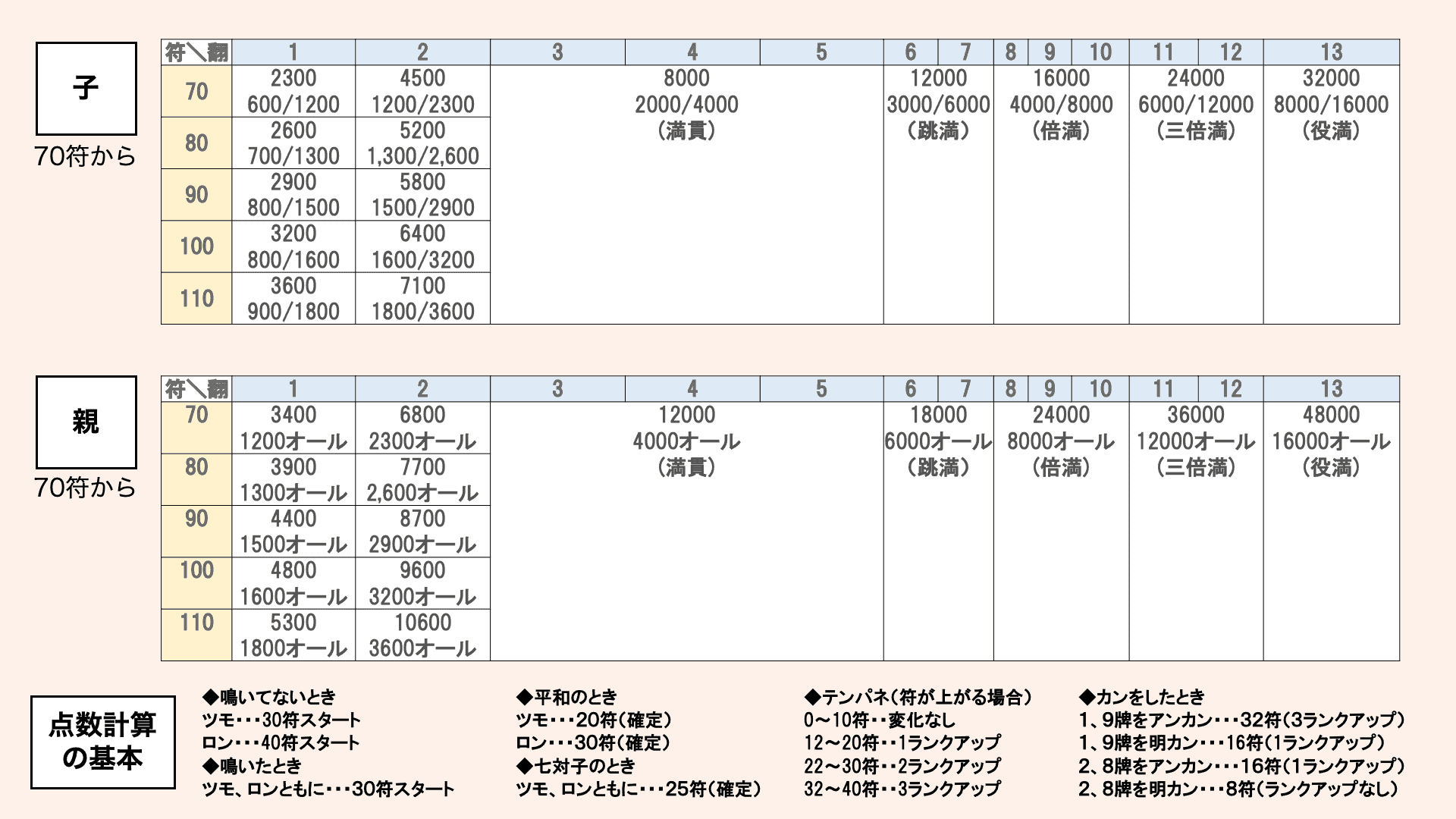

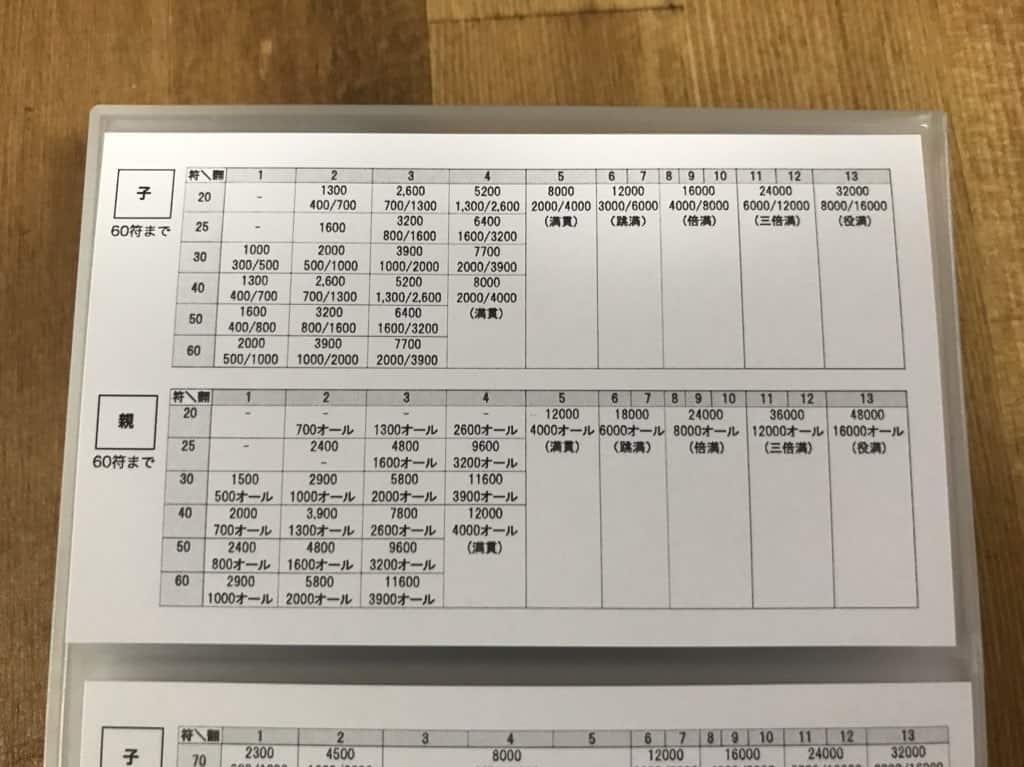

横長タイプ60符まで↓

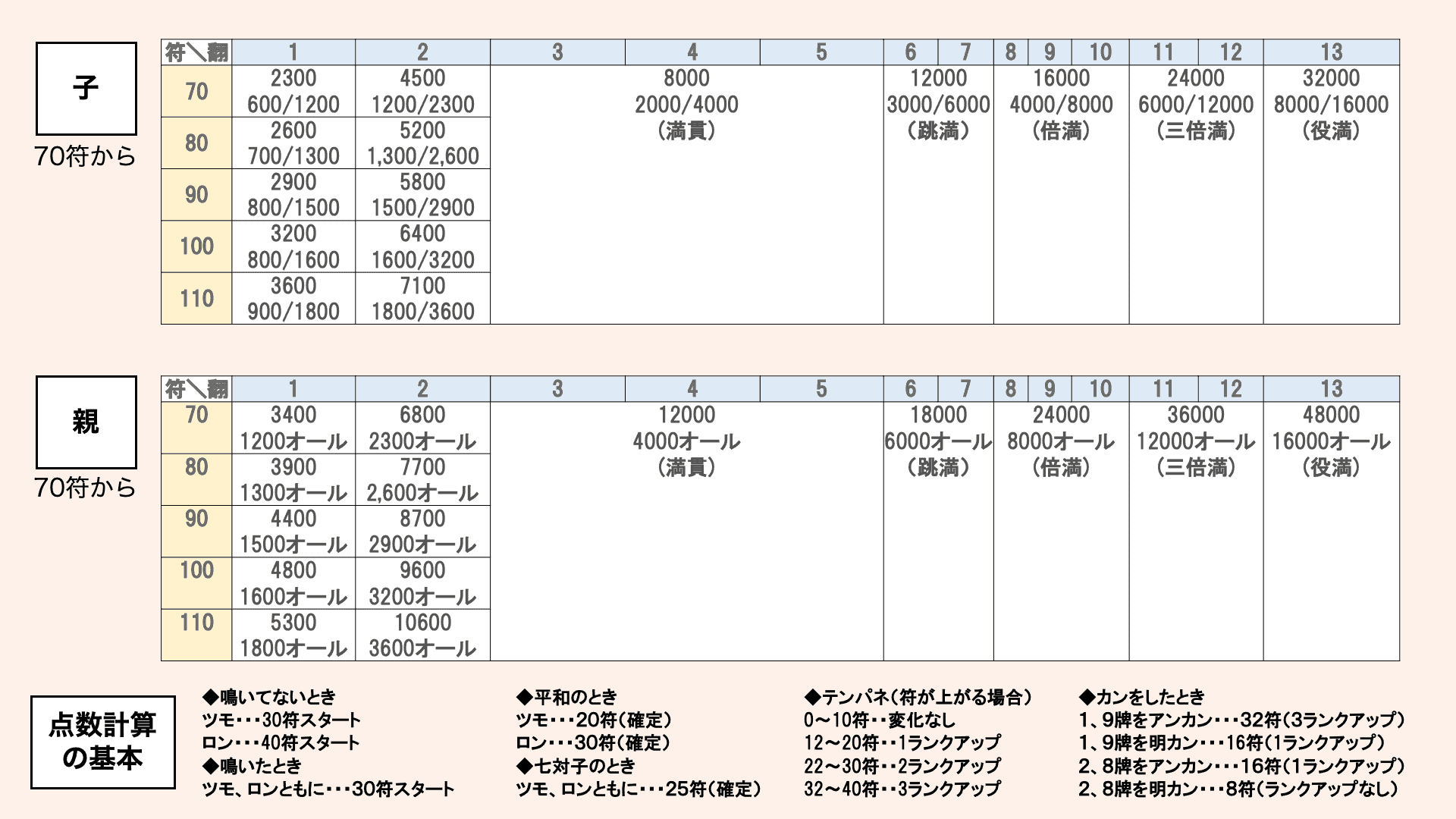

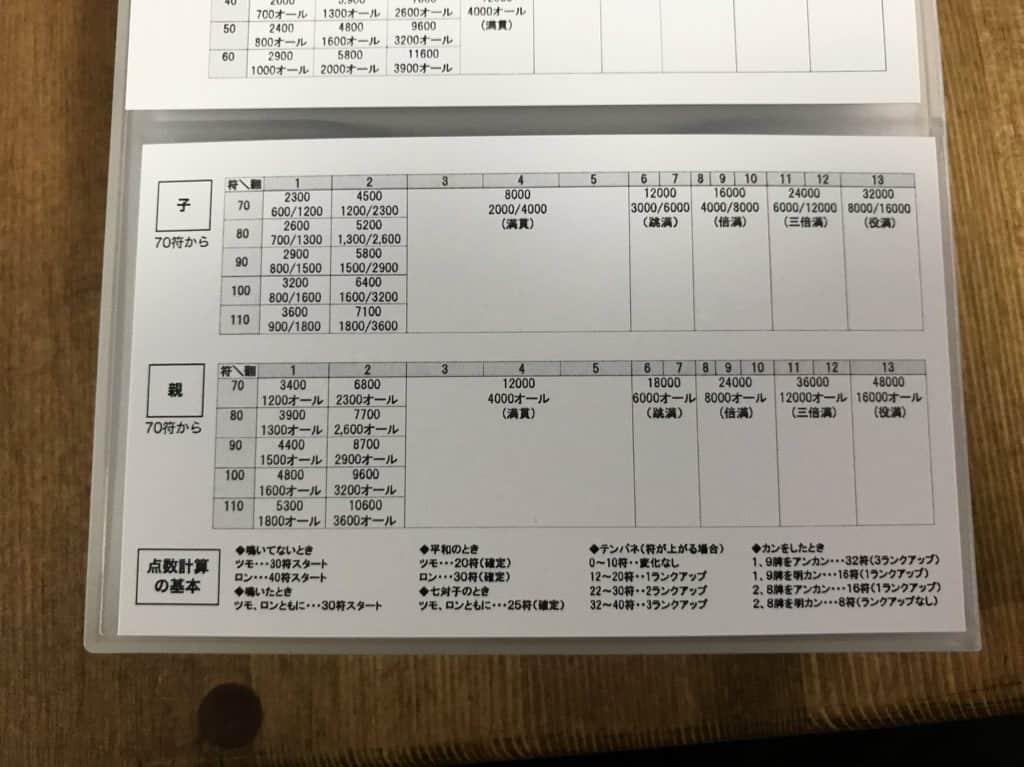

横長タイプ70符以上↓

符の計算方法忘れちまった!って人はこちらをどうぞ。

細かい解説は本記事の本編を参照ください。

お疲れ様です、麻雀グッズ研究所のたkるです。

今日は、「役覚え」と並んで初級から中級への関門と言われる「点数計算」について解説します。

ちょっと長いですが、やり方が分かれば意外と簡単なので、頑張って覚えていきましょう。

あとは点数計算って局ごとのアガリのやつじゃなくて、半荘終わってから1位は+何点みたいにやる方をイメージしたんだよなぁ(イメージと違う)という人は以下の記事をどうぞ。

>>麻雀終わり(最後の)点数計算方法(記入方)

アガリ点の話であってる!という人は以下へどうぞ。

では、以下で詳しく解説していきます。

目次

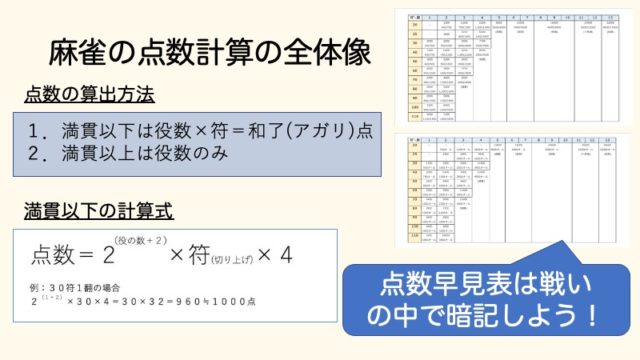

麻雀の点数計算とは?全体像を解説

まず点数計算の全体像を見ていきましょう。

麻雀における点数計算は大きく3つのステップに分かれています。

- 1.役の数を数える

- 2.符計算を行う

- 3.点数早見表と突合する

中でも満貫以下の上がり点数は、

「役の数」×「符」=「点数」

となるので点数計算には役と符の両方に対する理解が必要となります。

※満貫(5翻)以上は役の数だけで決まる

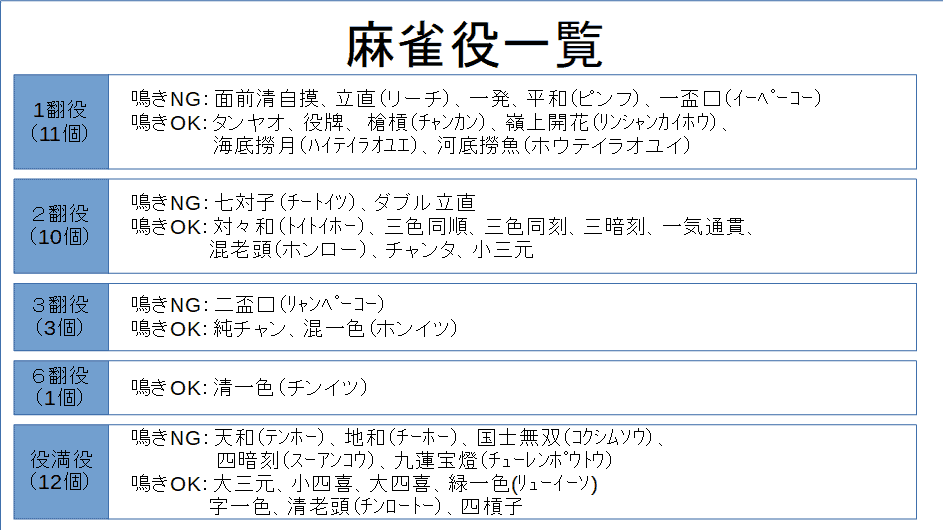

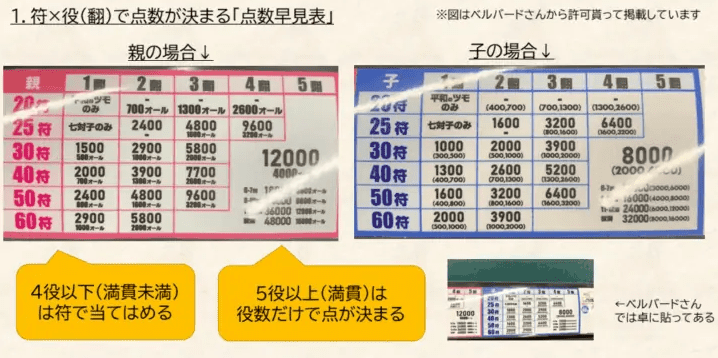

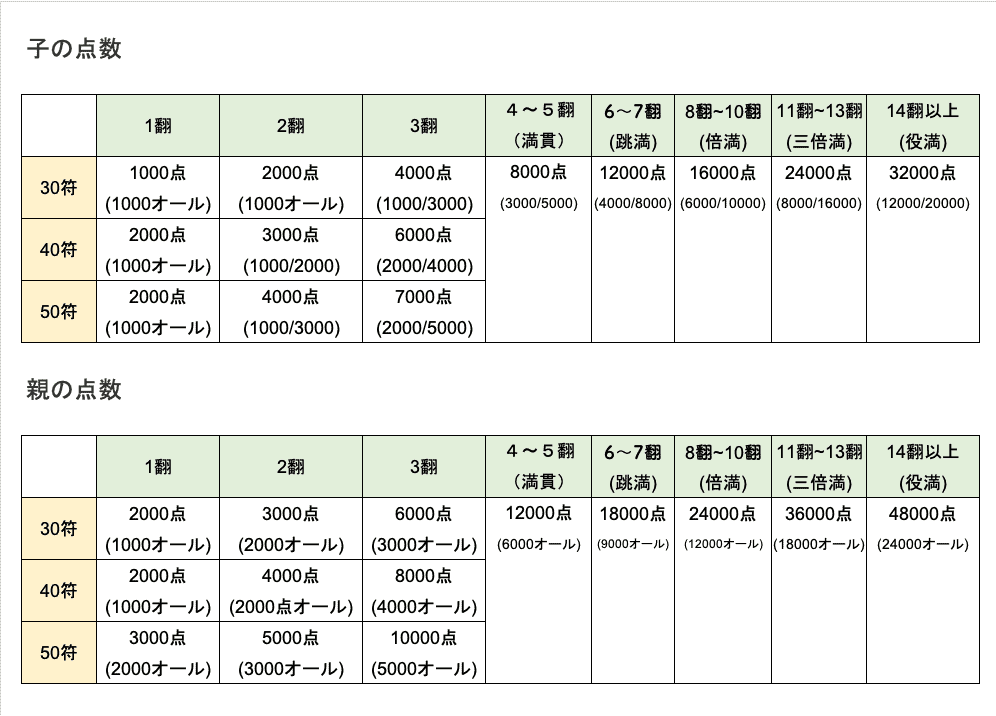

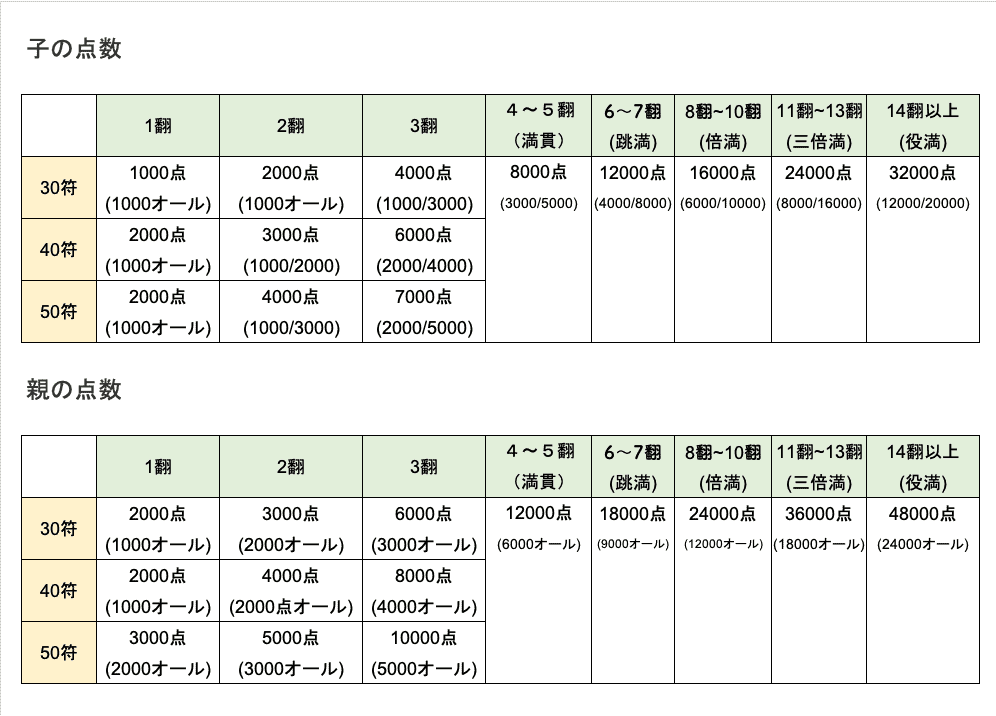

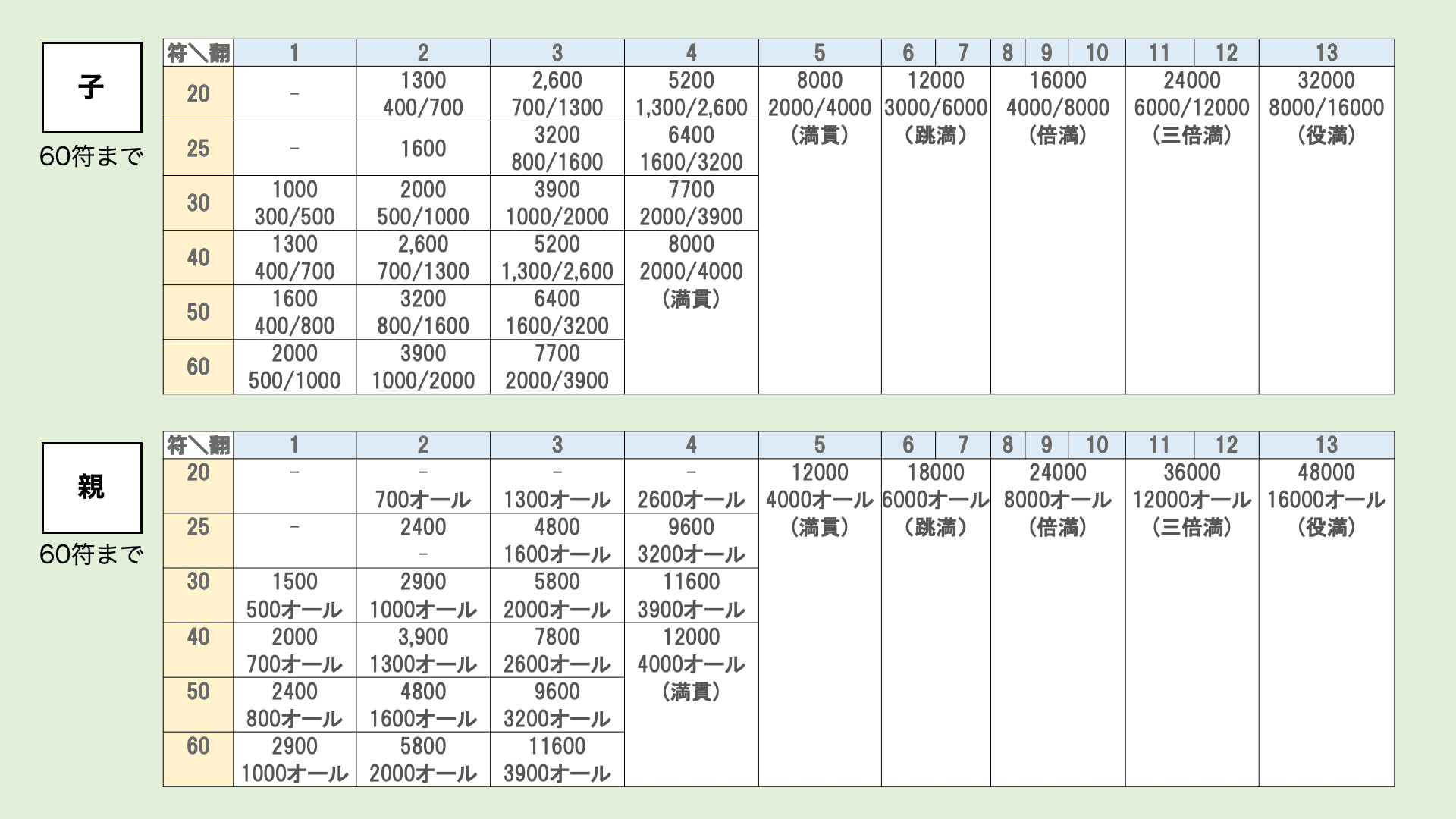

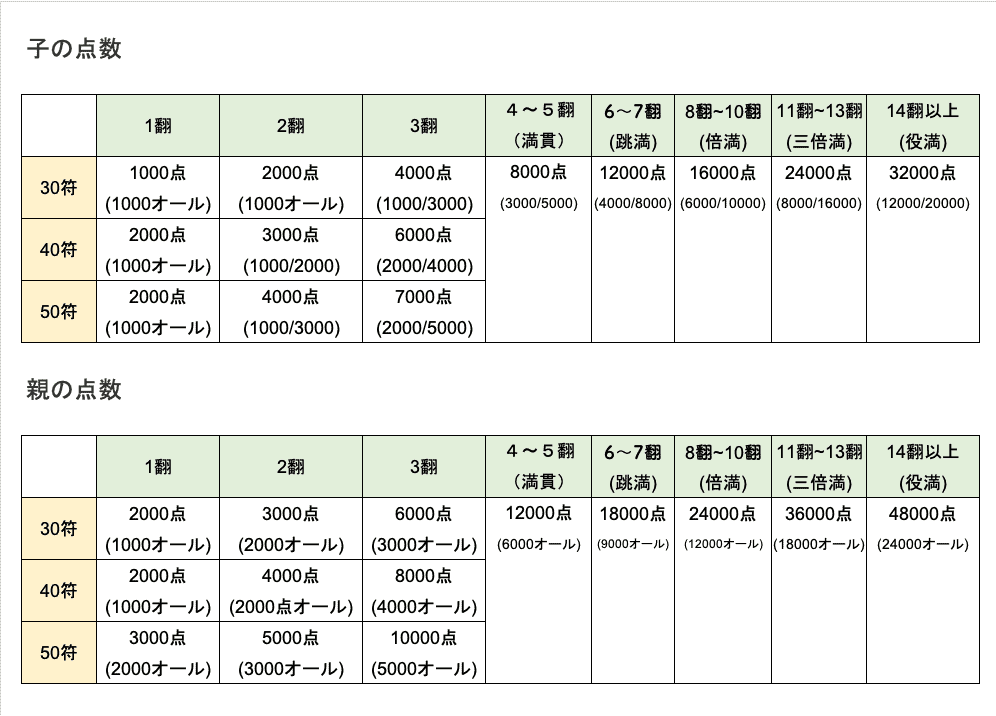

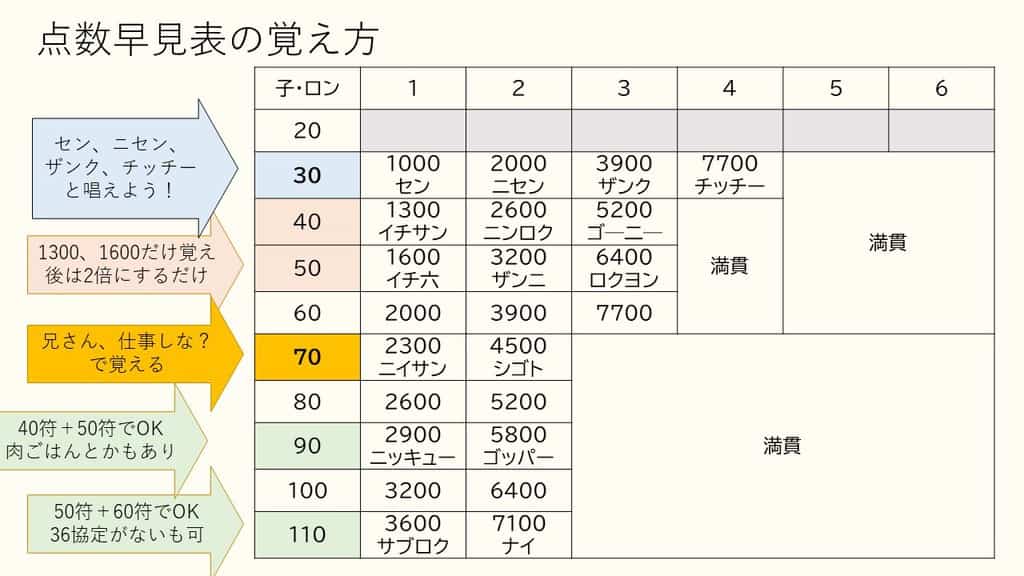

そして符と役(翻数)がわかったら以下の早見表で該当する部分を探します。

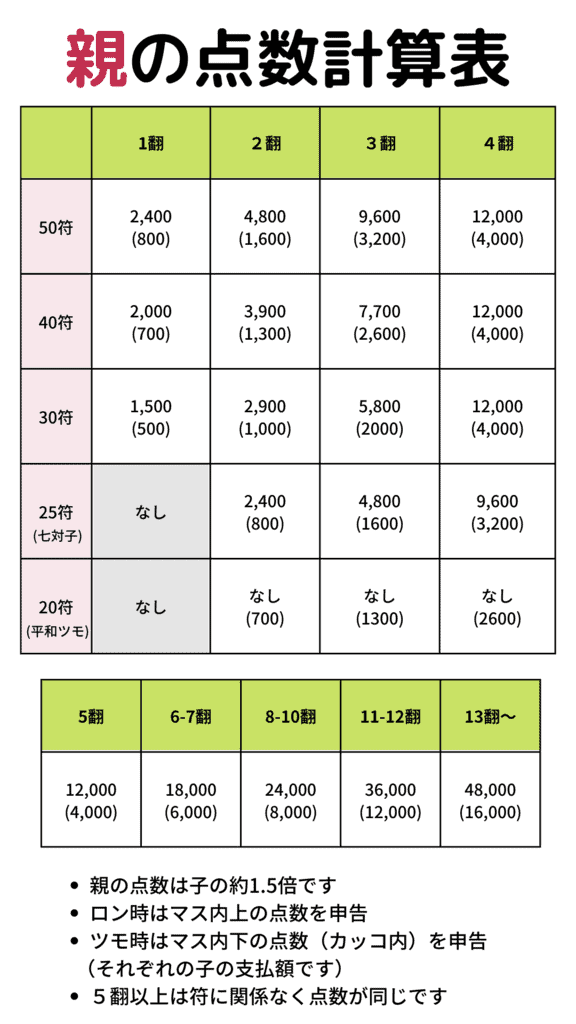

早見表(雀荘とかにも貼ってある)↓

この早見表の使い方は、

自分の役の数(翻数・横軸)と自分の符(縦軸)

に該当する場所の点数を読み上げる方式。つまり、早見表を使いこなすには、自分の上がった手が何役で何符であるのか、を理解しておく必要があります。

例:30符2翻の平和ドラ1をロン上がりしたら2000点等

※上の段がロンのとき、下の段がツモのときを表しています。

※5翻役(満貫)以上は符に関わらず点数が決まるため、省略されていることもある

ではそれぞれのステップについて簡単に解説します。

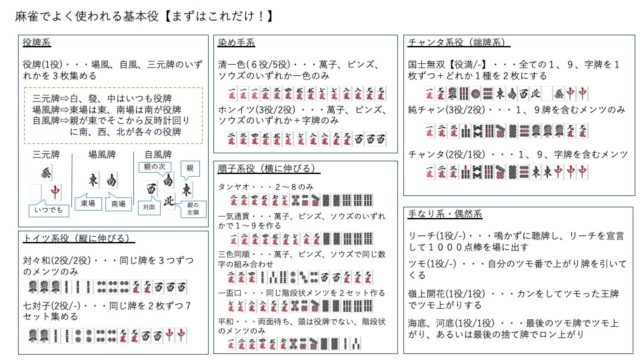

1.役の数を数える

まずは一つ目の役について解説します。

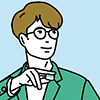

麻雀における役には1役(1翻)のもの、2役(2翻)のものなど難易度によって点数が決まっていますが、これはぶっちゃけ暗記ゲーです。

- 役の成立条件

- どの役が何翻の役であるのか

- 鳴きを入れても良いのかダメなのか

を暗記していく必要があります。

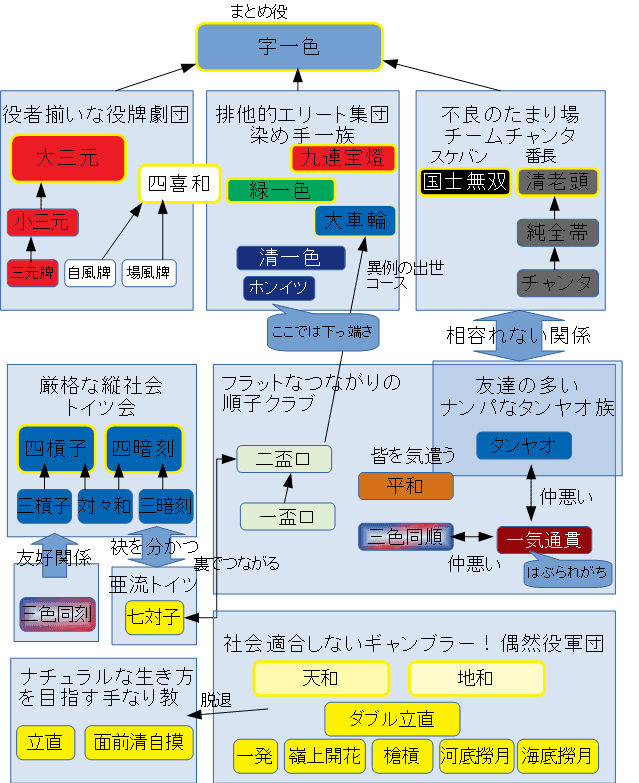

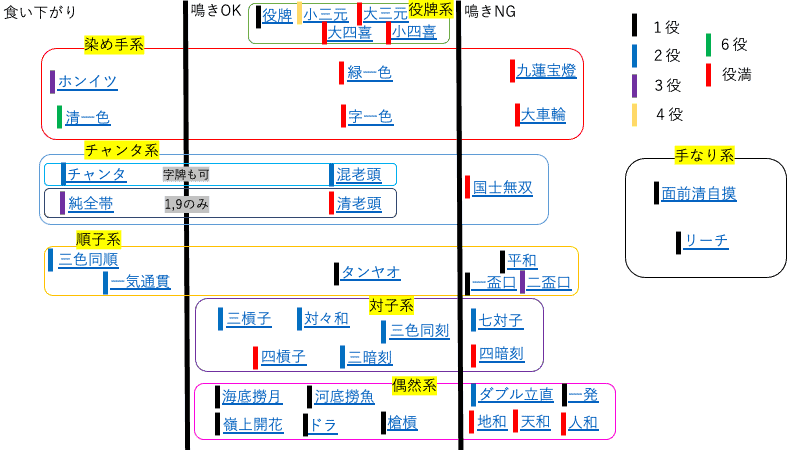

一覧↓

一応麻雀の役は全部で37個あるのですが、よく出てくる重要なものは15個くらいなので、まずはそれらを覚えていきましょう。

◆参考記事

他にも相関図によって分類して覚える方法もあるので、まあ好きな方法で覚えるといいかなと思います。

◆参考記事

まずは役を覚えよう。

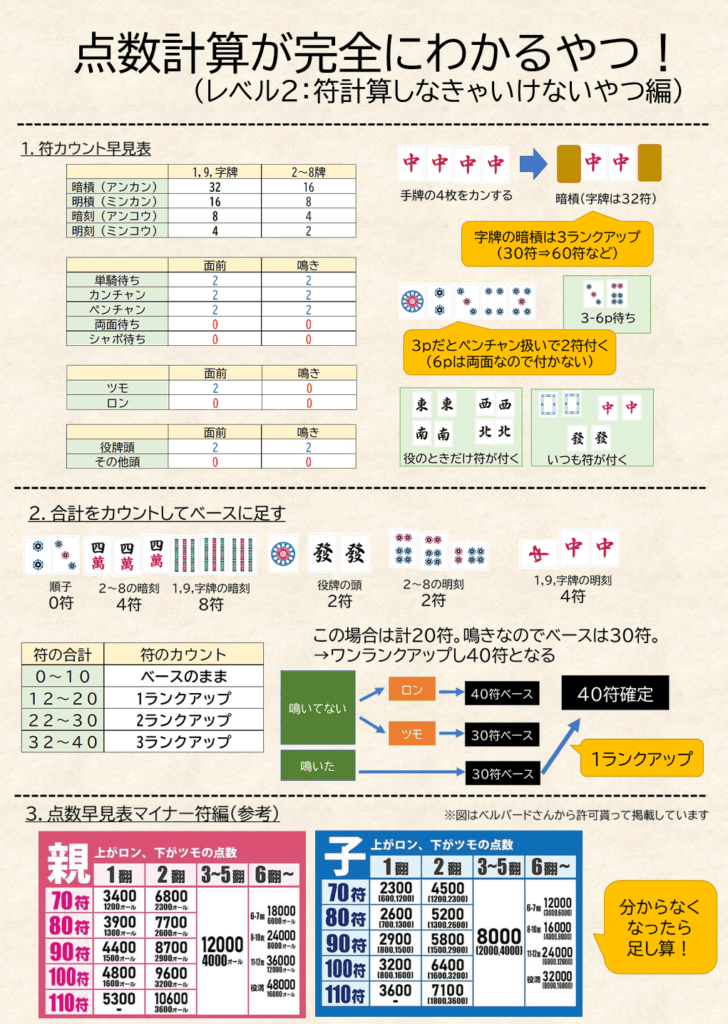

2.符計算を行う

続いては符計算についてです。

符計算というのは、麻雀の役とは別に、アガったときの手牌の形によって点数が底上げされるというルールとなります。

符は計算式によって導かれます。

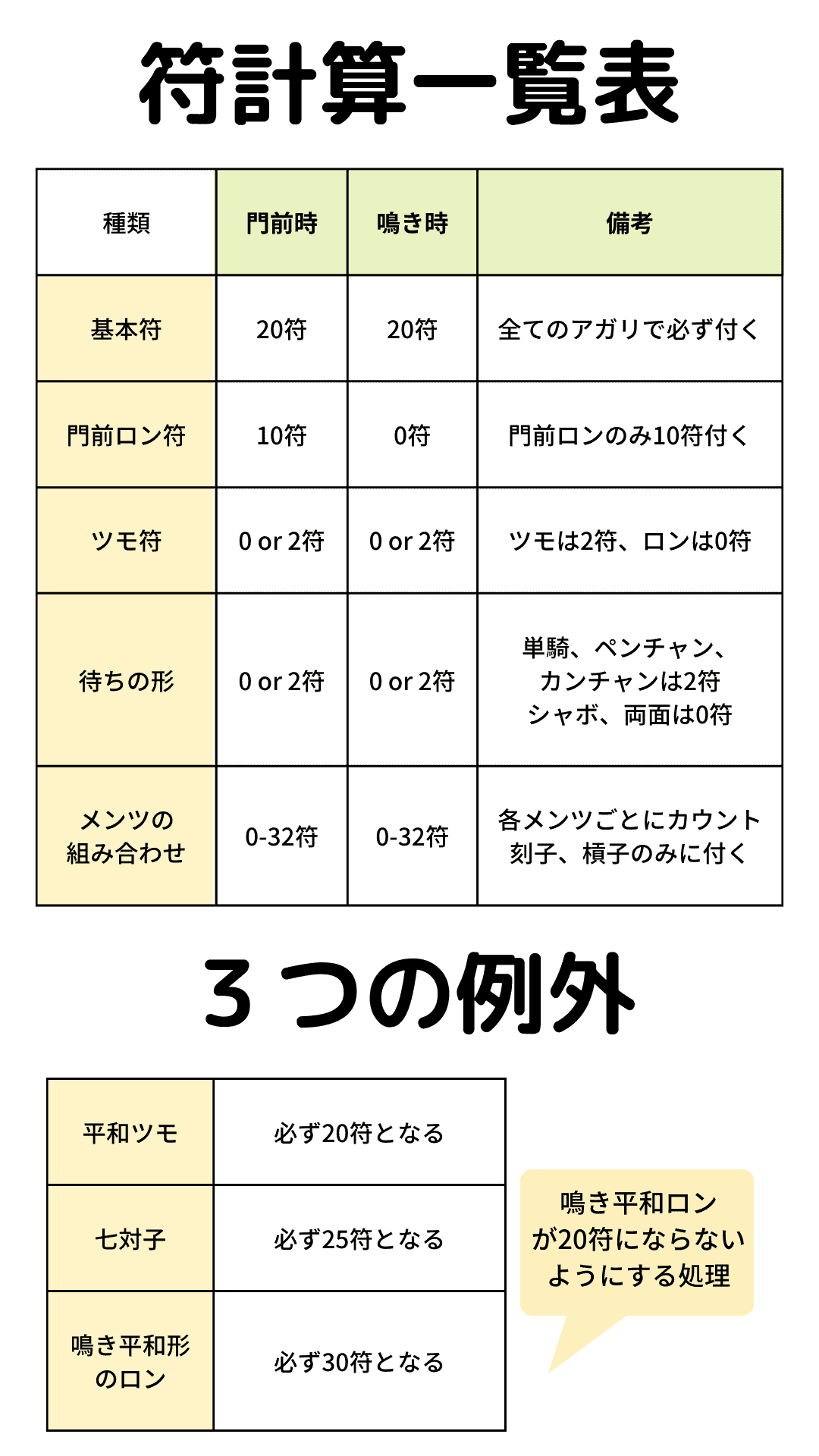

まず基本符として、20符または30符が加算され、これにアガリ時のメンツや待ちの形によって、さらに符が加算され、合計値により上がりの符が決まります。

(10の位を切り上げる計算が一般的)

具体的に言うと、麻雀のアガリ形は

- メンツが4つ

- アタマが1つ

という形が基本となりますが、このときの

- メンツの種類(順子か刻子か)

- 待ちの形(両面かカンチャンか等)

- アタマの牌の種類(役牌かそうでないか)

- 鳴きの有無

によって符が決まります。

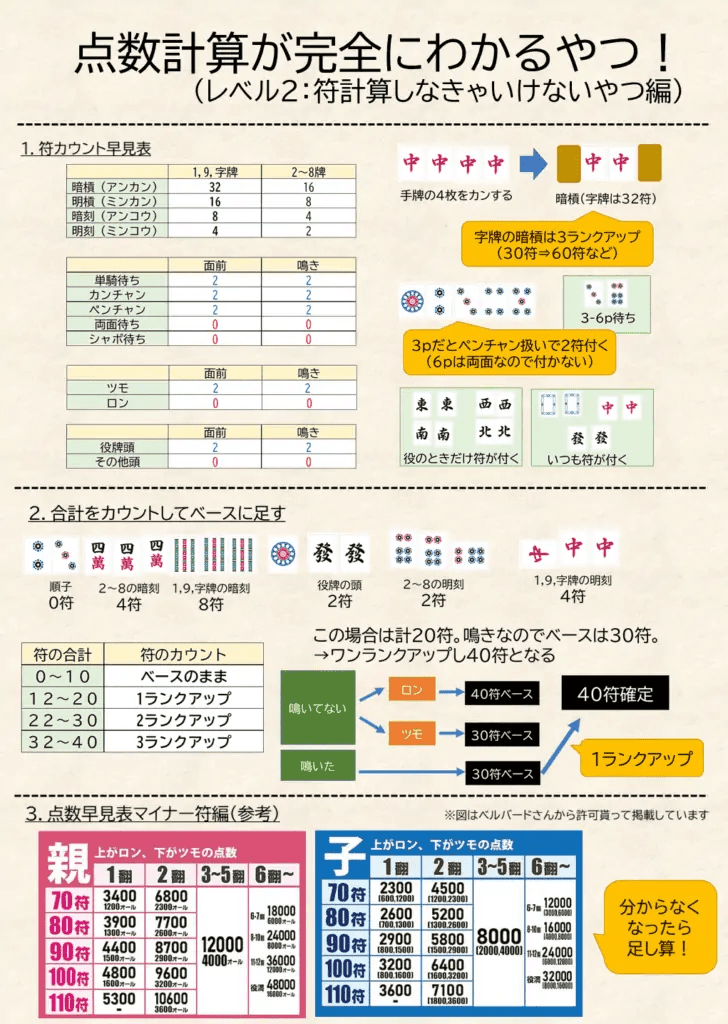

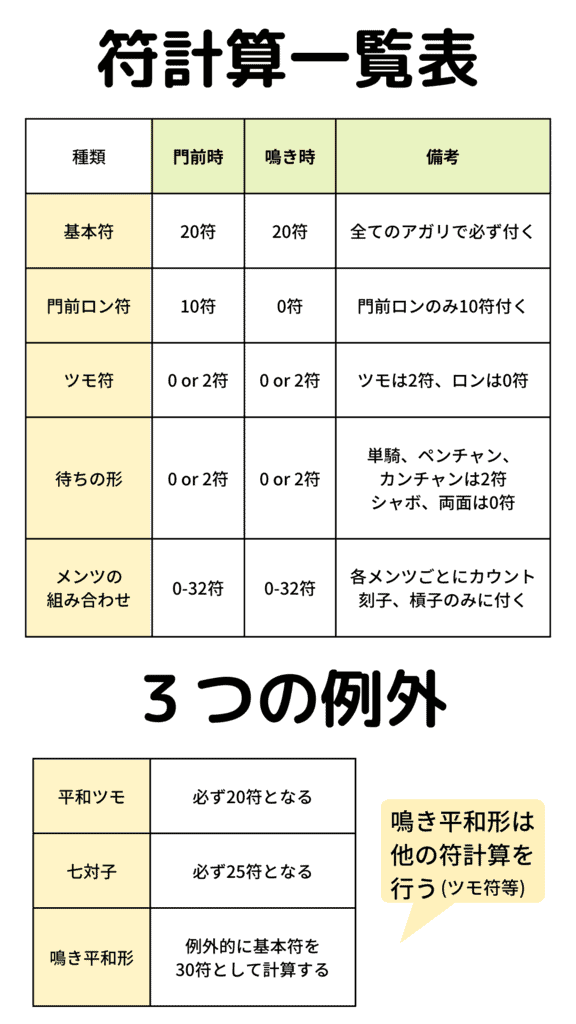

待ちやメンツによる符の加算式↓

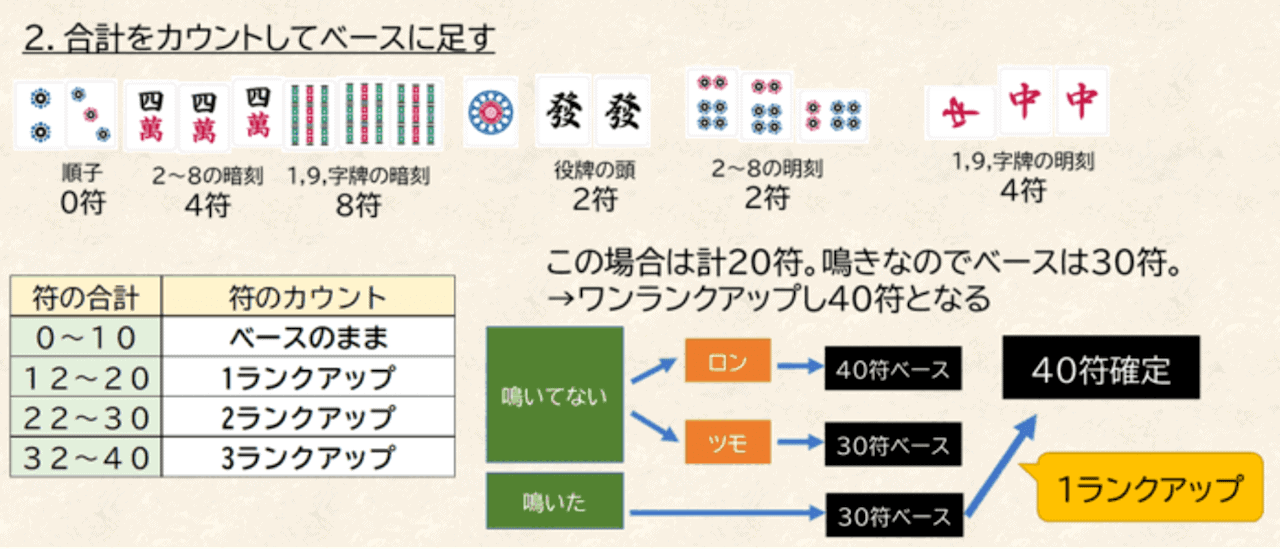

これの合計値により符が上がることも↓

これが鬼門となる部分で結構面倒です。

とりあえずポイントだけ覚えたい人は計算式を無視して以下のメモを覚えましょう。

◆5分で覚える点数計算(8割カバー)

- 面前ロンは40符(平和ロンだけ30符)

- 平和ツモは20符

- 七対子は25符

- あとは全部30符(面前ツモ、鳴きツモ、鳴きロン)

これで点数早見表と突合していこう!だいたいあいます。

カンとかが入ったら人に聞こう!

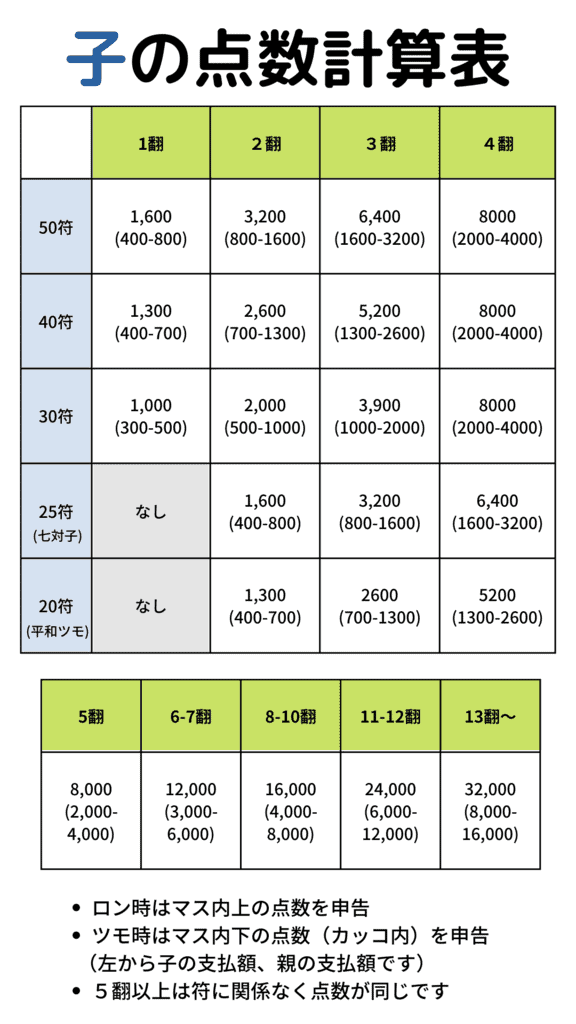

3.点数早見表と突合する

そしてステップ1,2で

- 役の数(翻数)

- 符の数

が決まったら、最後に点数早見表と突合します。

大体雀荘に貼ってある↓

見方としては符(縦)と役数(横)で一致するマスが点数となります。

例えば、子でタンヤオ、ドラ1(40符2翻)だった場合は、右の子のアガリから縦40、横2翻となっている部分を見て

2600点

と宣言しましょう。(下に書いてある黒い数字はツモった場合の点数)

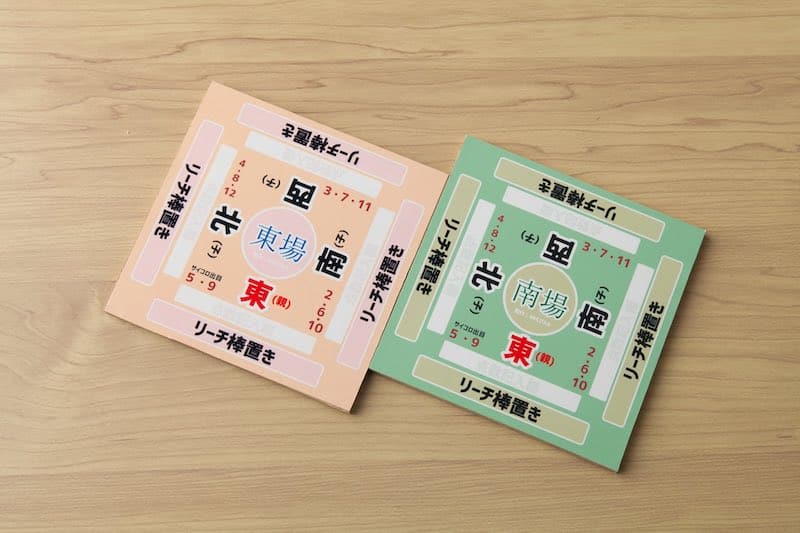

ベルバードさんとかだと卓に貼ってある↓

サンマフリーはこれ↓

ここまでできれば点数計算の基礎ができると言って良いでしょう。

では概要を学んだところで、初心者がまず覚えるべき基礎編(あっさりコース)に入っていきます。

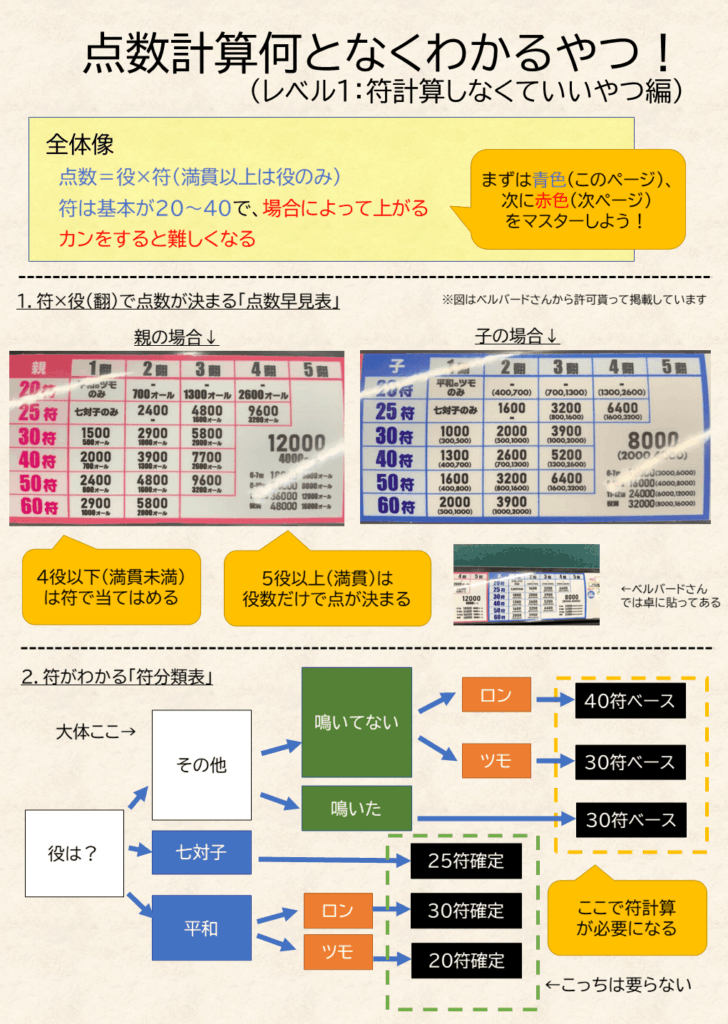

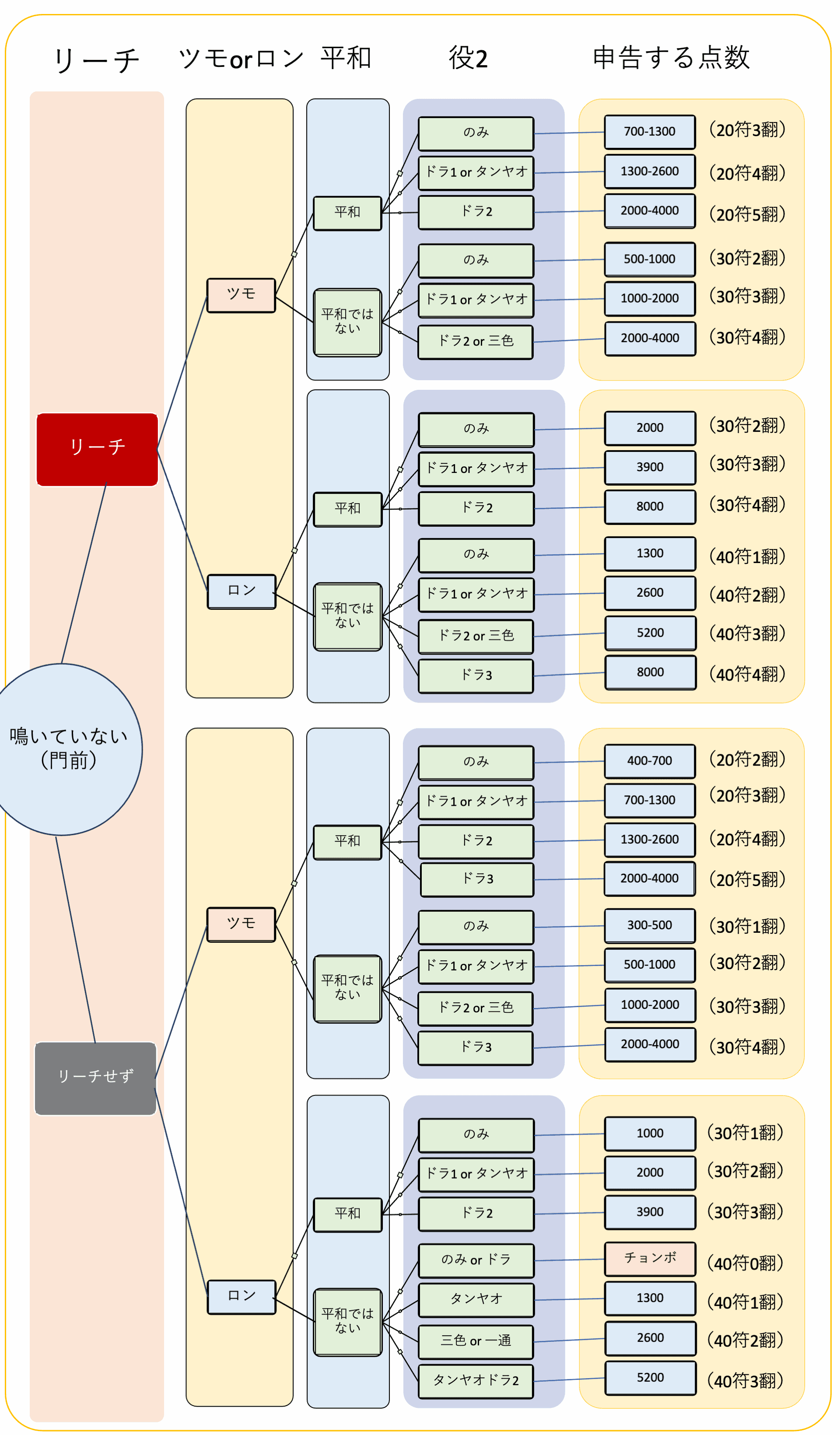

点数計算を簡単に行う方法!フローチャートで早見表に当てはめる「あっさりコース」

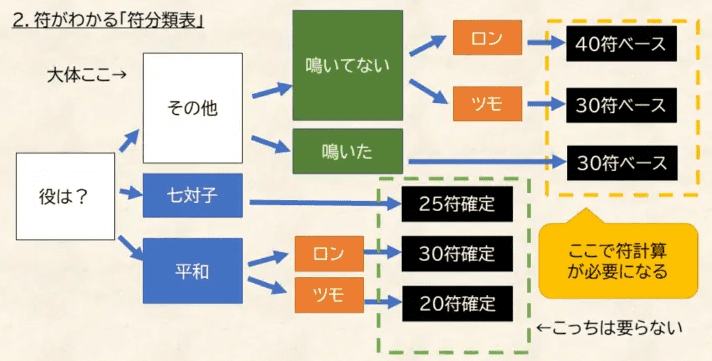

あっさりコースです。

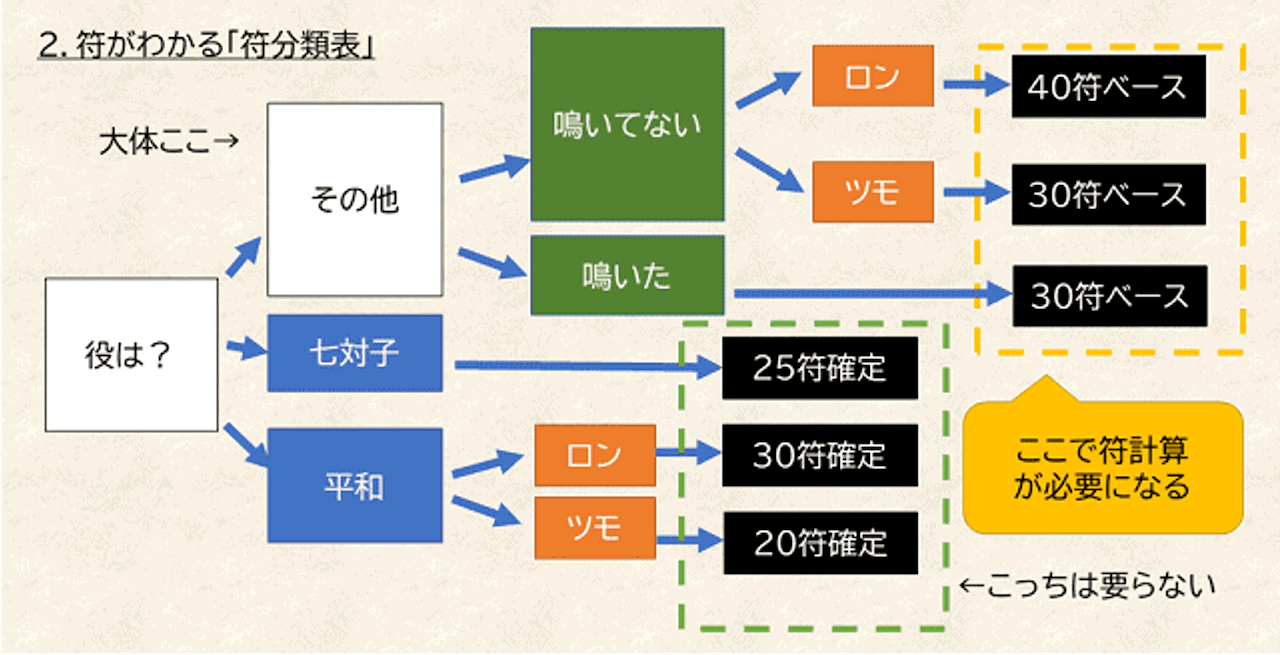

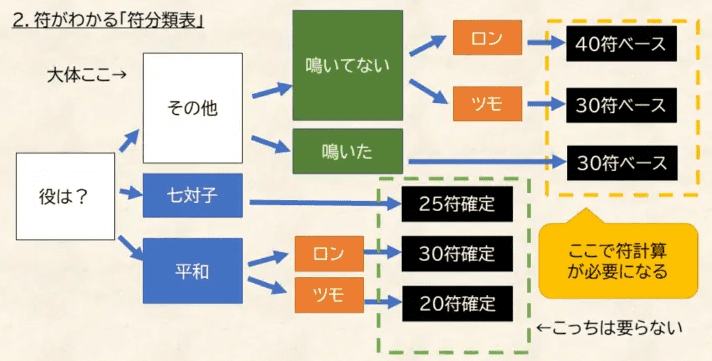

こちらではフローチャートにより、符計算を行わずに符を算出します。

これ↓

その後、早見表に突合する部分は通常のやり方と同様です。

あっさりコースの計算方法

- 1.チャートに沿って符を決める

- 2.早見表と突合する

※チャートに適さない場合は同卓者へお願いする!

ではこのチャートを順に見ていきます。

実践の流れに沿って書いた図は以下の通り↓

(七対子はないけど、この感じで大体いけます)

まずは役で分類

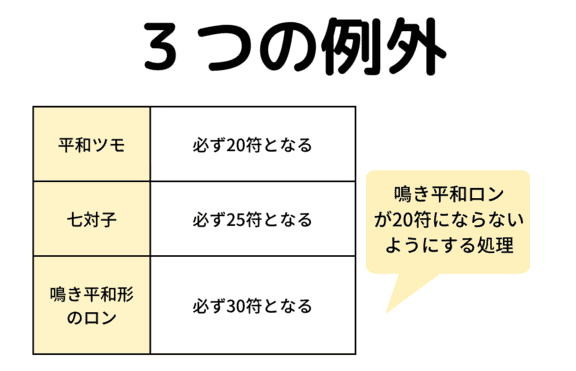

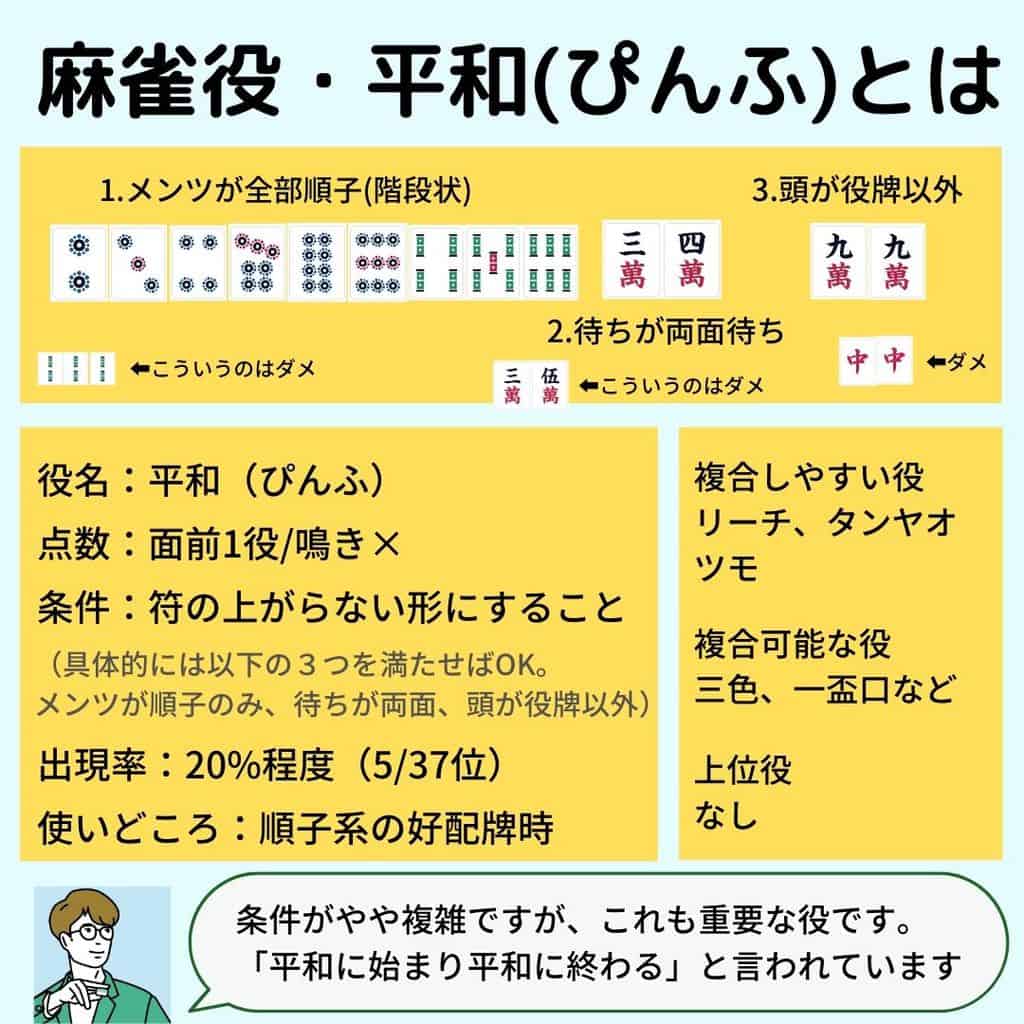

まず上がり役はなんでしょうか?これによって符が決まることもあります。

具体的には

- 七対子・・・ツモでもロンでも25符確定

- 平和・・・ツモなら20符、ロンなら30符確定

※平和という役は鳴くと成立しませんが、鳴き平和系の形は例外的に30符として計算されます。

となります。

それぞれの役はこんな奴らです↓

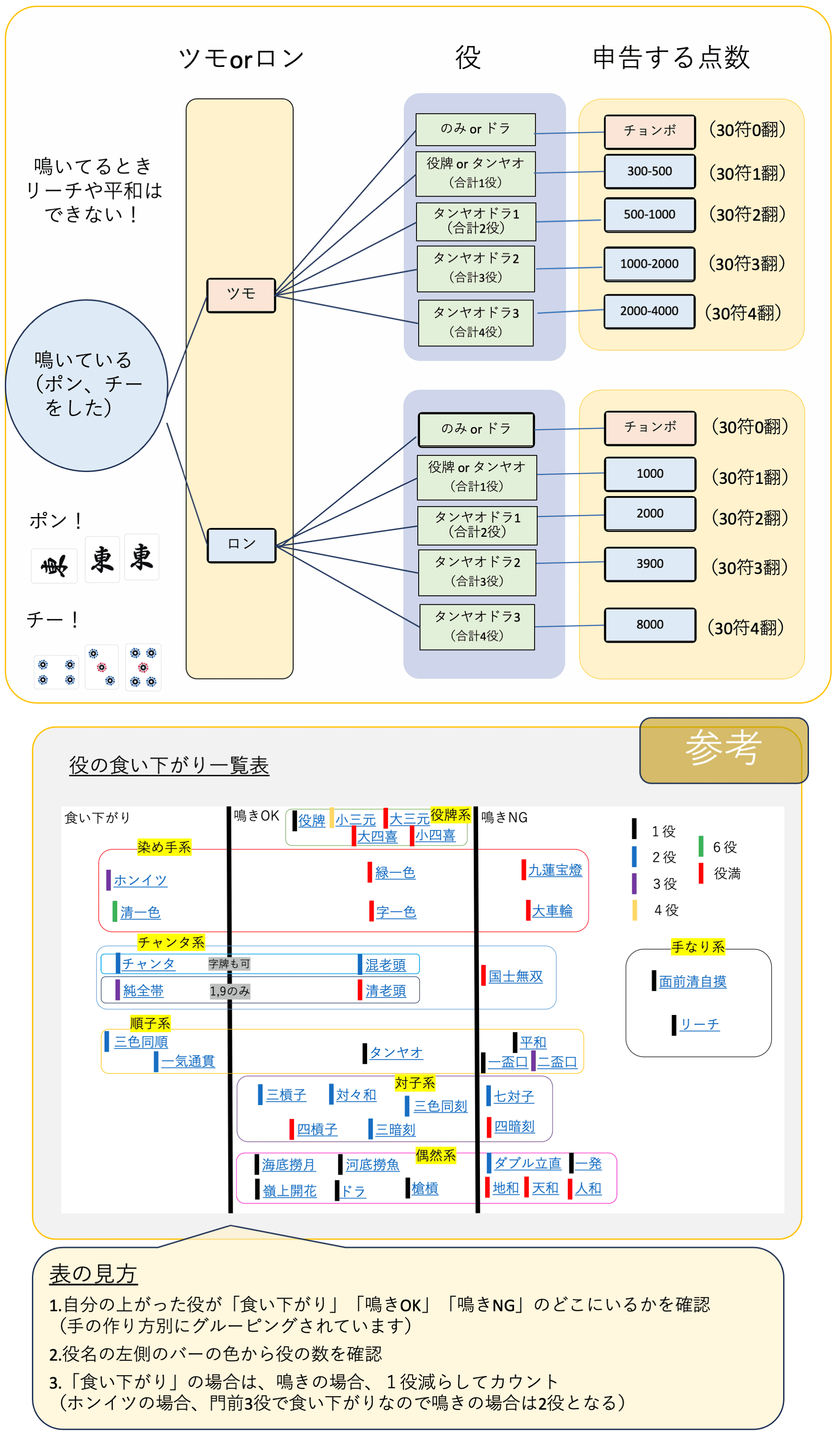

鳴いたか鳴いてないか

次に考えるべきが鳴きを入れたかどうかです。

鳴きとはポンやチーやカンとなります。

(手牌4枚をカンする暗カンは鳴き扱いとならない)

鳴きを入れている場合は

ツモ、ロンともに30符ベース

鳴きを入れていない場合は

ツモ・・30符ベース、ロン・・40符ベース

となります。

この辺↓

それぞれの列で早見表と突合しましょう。

符が上がりそうなときは人に聞こう

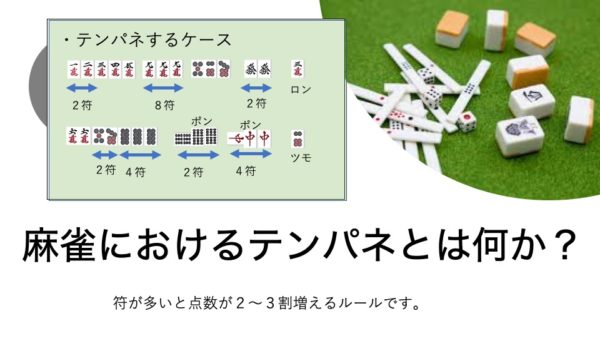

このチャートで大体のパターンが計算できるのですが、たまにそうでない場合があります。

具体的には、基本符以外が12符以上ある場合で、

- 1、9、字牌のカンを入れた(16~32符)

- 1、9、字牌のアンコが2つある(8×2=16符≧12符)

- 1、9、字牌のアンコが1つあり、さらにカンチャンをツモった(8+2+2=12符≧12符)

などです。

テンパネしている例↓

そんなケースでは以下のじっくりコースを学んで、計算を行う必要があります。

(あっさりコースだけの人は誰かできる人にお願いしましょう)

麻雀の符計算の数え方と覚え方!テンパネをマスターする「じっくりコース」

符計算の考え方と覚え方を紹介していきます。

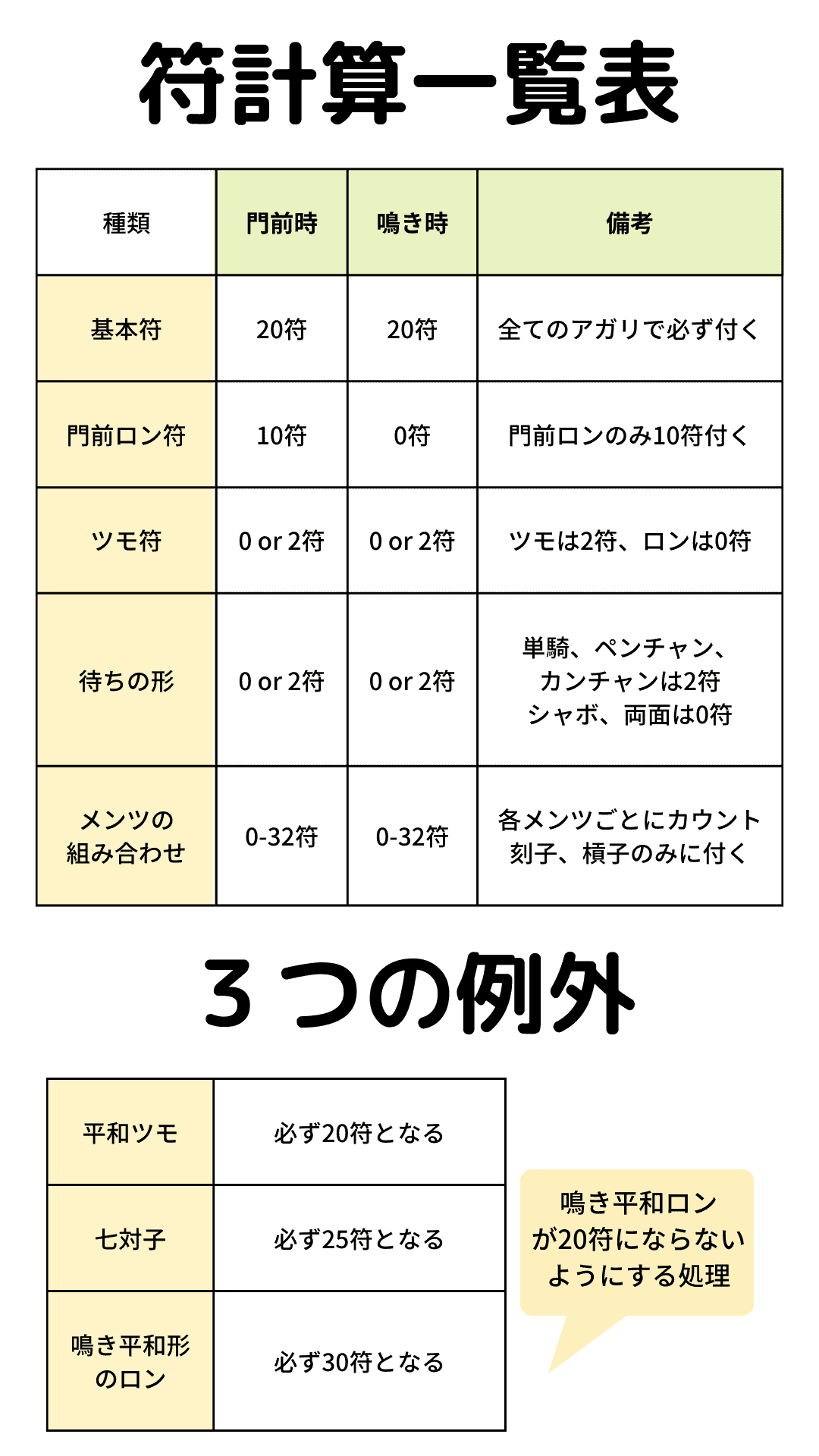

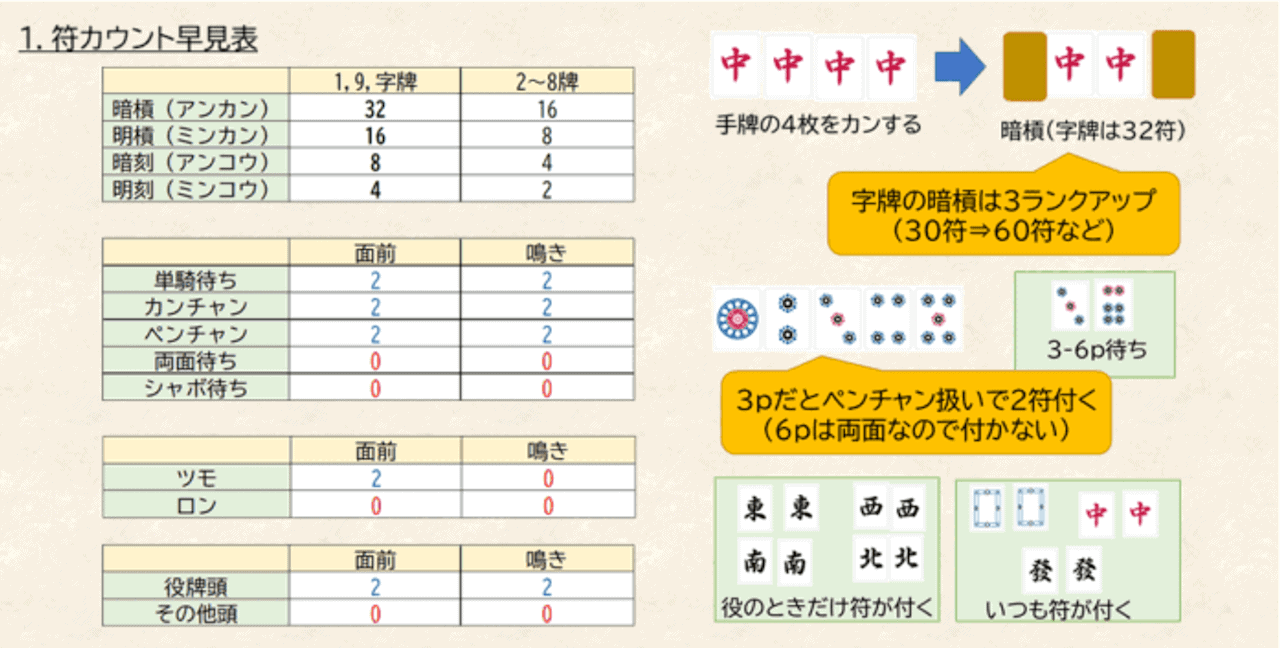

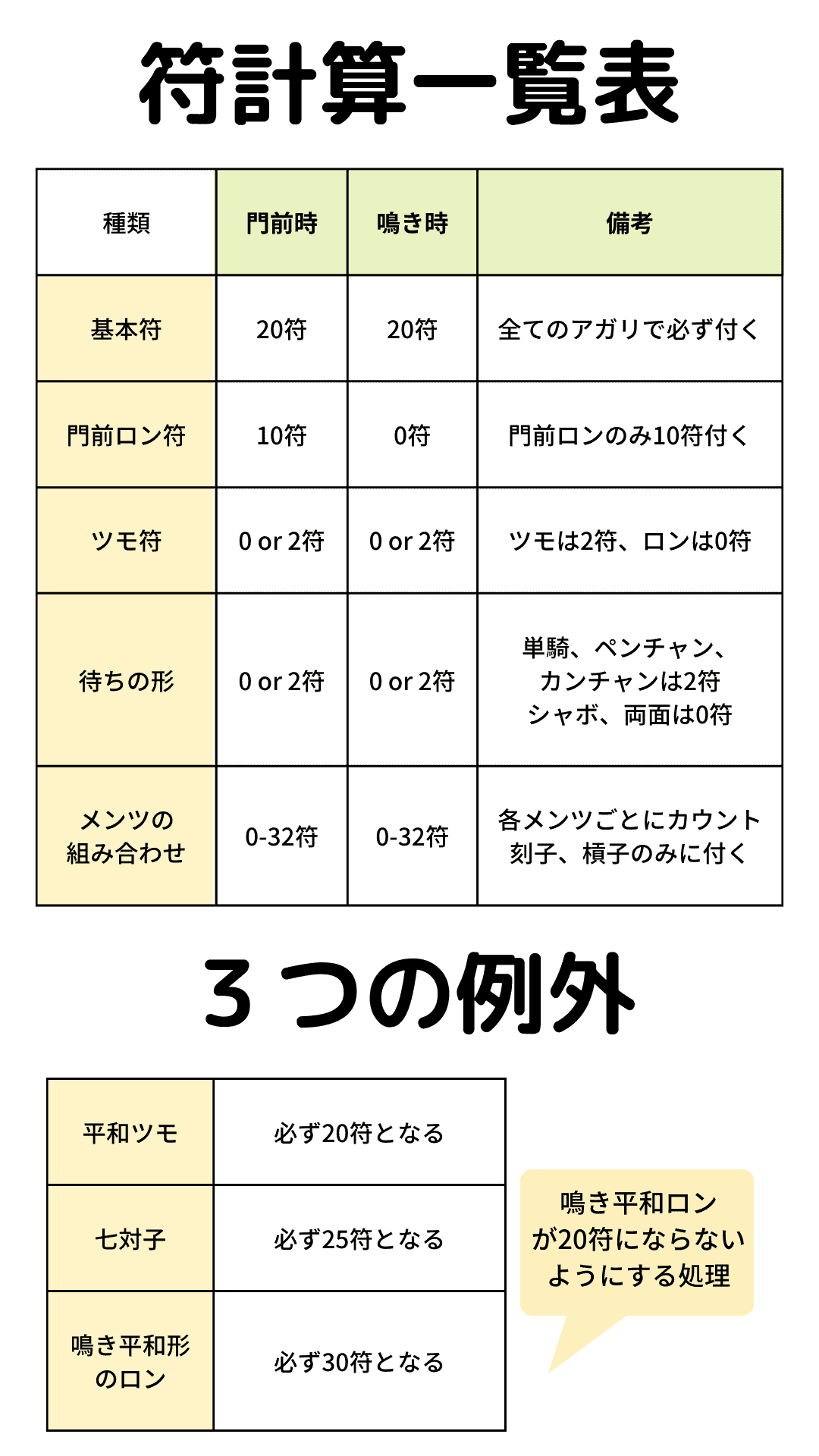

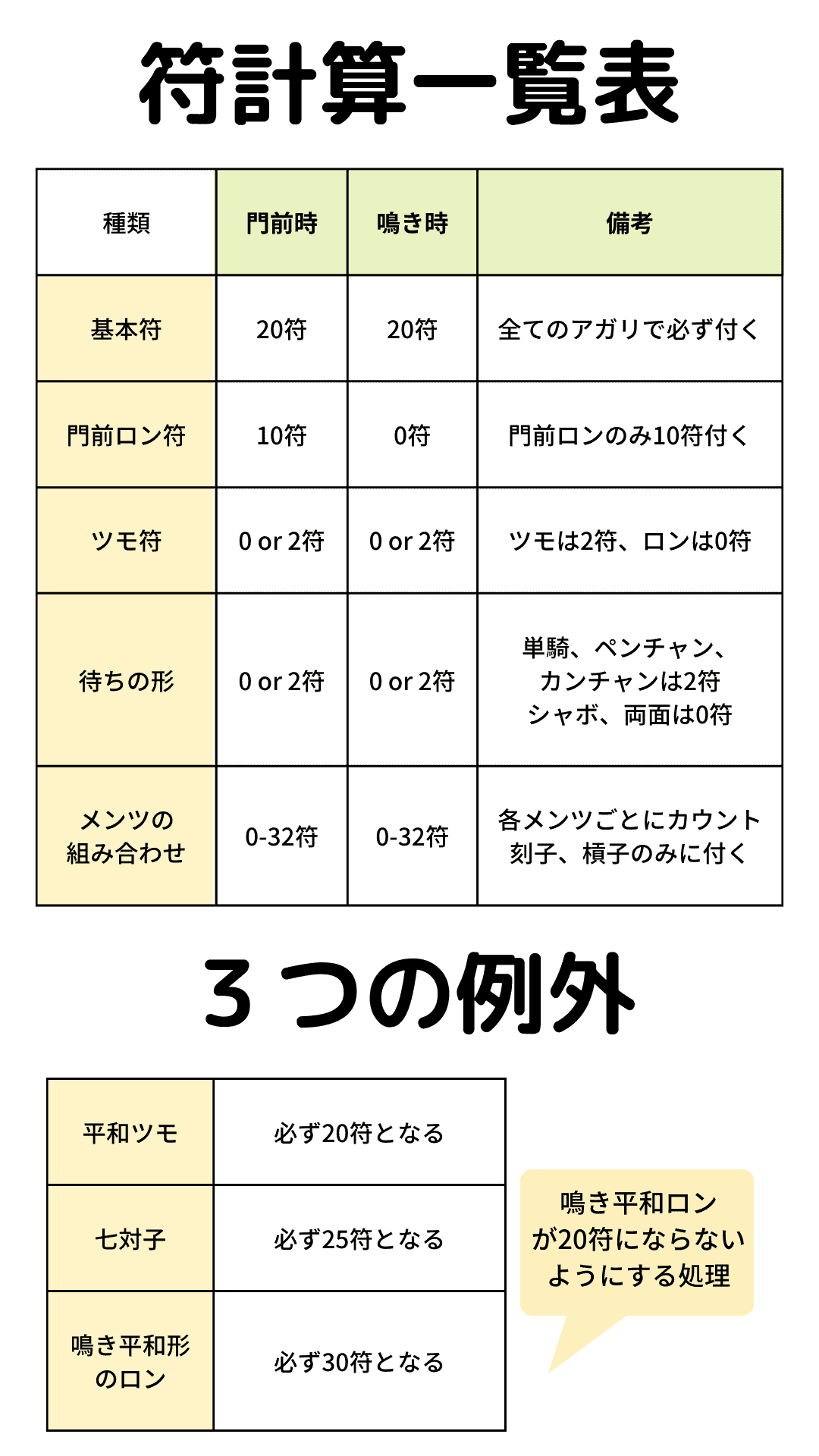

この符がどうやって決まるのか、というと以下の4つの要素の足し算で決まります。

- (1) 基本符

- (2) それ以外

┝待ちの種類

┝雀頭(アタマ)の種類

┗面子(メンツ)の種類

それぞれを何となく図解するとこんなイメージになります。

| 基本符↓

|

それ以外の符↓

|

つまりはこの2つを覚えましょうと言う話になります。

まとめ↓

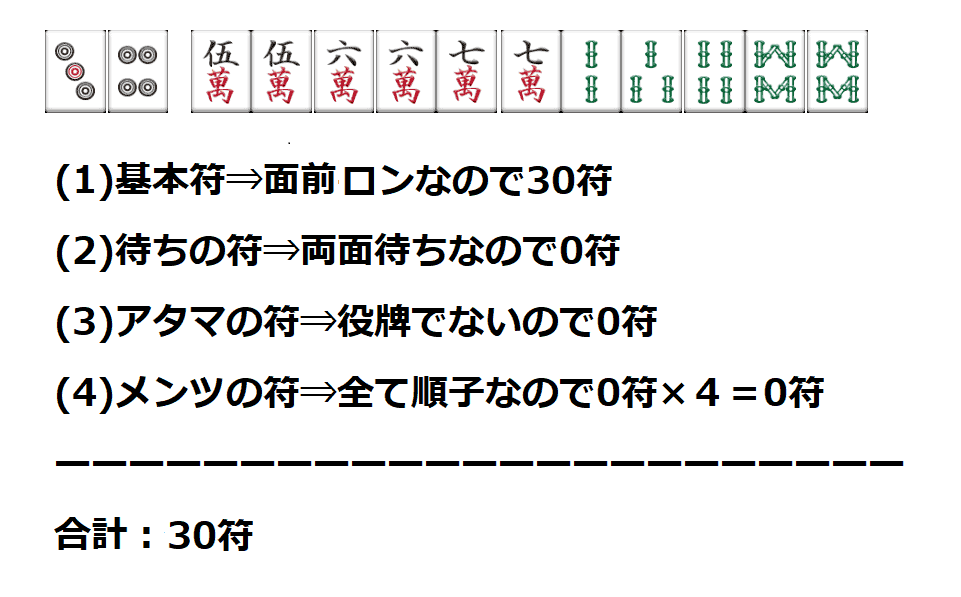

例①:

例②:

とはいってもまだ「は?」って感じだと思うので、以下でそれぞれ解説していきます。

基本符

まずはアガリの際にベースとなる基本符についてです。

これは「副底」(フーテー)と呼ばれ、ルールでは基本が20符となっています。

ここに面前ロンだと10符つく、ツモなら2符付く、ただし鳴きのロンには符がつかない、でも平和系の鳴きだけは特別に副底を30にする!とか例外がごちゃごちゃしています。

なので、結果だけ覚えてしまう方が楽で、(ツモ符を外に出すと)アガリの基本符は、20符、25符、30符のいずれかになります。

平和、七対子以外の手は、必ず何らかの形で2符以上付くので結局1つ上の符となります。(符は最終的に1の位が0でない場合切り上げる)

切り上げ例:22符なら30符、46符なら50符となる。40符は40符のまま。

まとめるとこんな感じです。

◆大体の基本(ベース)符

- 20符:大体全部これ!!

(面前平和ツモ以外は繰り上がって30符以上になる) - 25符:七対子形のツモ・ロン(例外)

(ツモ、ロン、手牌の形にかかわらず25符で固定) - 30符:鳴いた平和手のロン(例外)

※「面前」とは鳴きを入れていない手という意味です

※ツモ符を基本符に含めて面前ツモを22符とする流派もある

※面前ロンの場合、厳密には基本符は20符でロン符が10付きます

ポイントは平和(ピンフ)という役のときのみ面前ツモが20符になるという点で、平和ツモの場合は(2)~(4)も全て符が付かない形であるため、必ず20符となります。

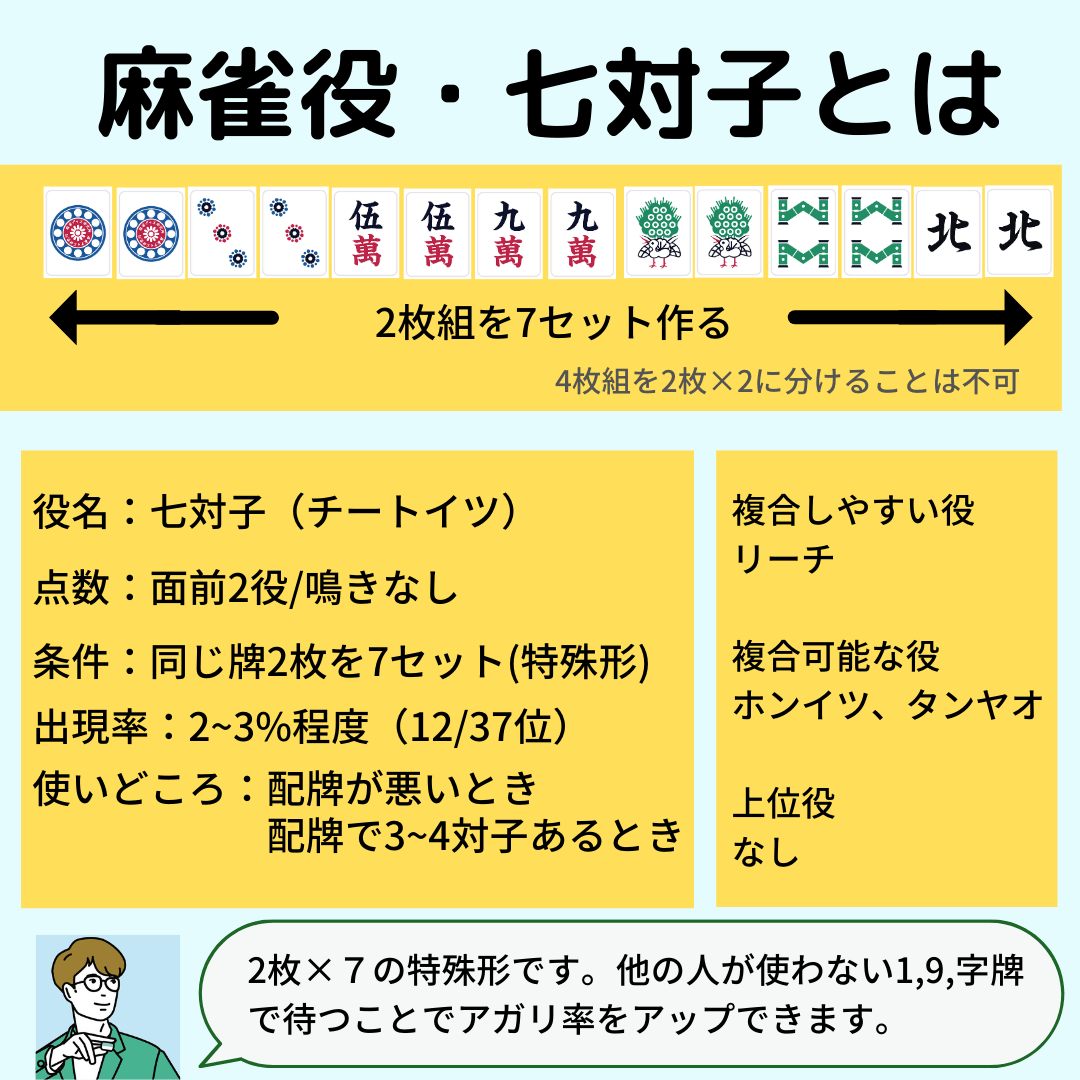

また、トイツ(2個同じ牌)が7種類集まった七対子という特殊な役がありますが、その場合もこれも(2)~(4)は除外で必ず25符で固定です。

- 平和ツモは20符、七対子ツモは25符、

- あとはツモ20符、ロン30符スタートと覚えよう。

基本はこの基本符のままになりがちなんですが、アンコが多かったりカンを入れたりすると符が上がる「テンパネ」と言う状態になることもあります。

その辺の話を以下で見ていきましょう。

待ち、刻子、頭による符

と言うわけで残りの符たちです。

これは

- 待ち

- 刻子

- 頭

に分かれております。

具体的にはこんな感じ↓

今回は最初なのでそれぞれ見ていきます。

待ち

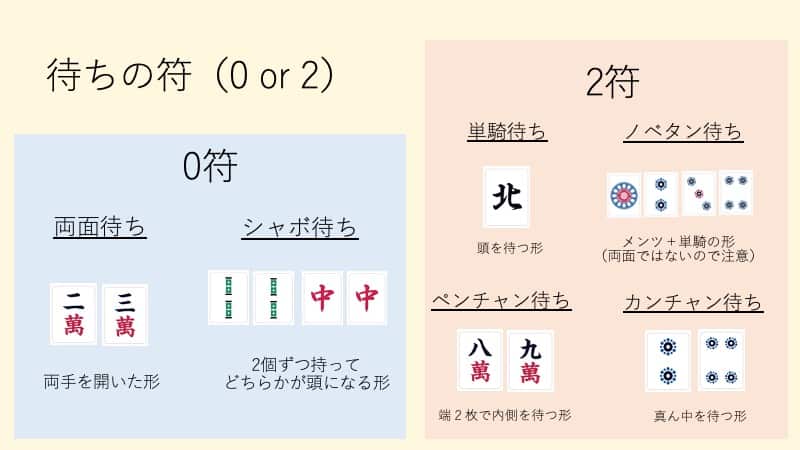

続いては待ちの種類によって付く符についてです。

麻雀における待ちは大きく5種類に分かれますが、そのそれぞれによって符が付く待ちと付かない待ちがあります。

具体的には両面待ちのみ符が付かず、それ以外の待ちの場合は2符が追加されます。

- 0符:両面待ち、シャボ待ち

- 2符:カンチャン待ち、ペンチャン待ち、単騎待ち

両面待ちとシャボ待ちだけ符がつかない。あとの待ちは2符追加。

ここはそんなに難しくないですね。それぞれの待ちがどんな形かイメージできないと言う人は以下の記事をどうぞ。

雀頭(アタマ)の種類

続いて3つ目の符が付く条件は、雀頭(アタマ)の種類です。

これもアタマの牌の種類によって、0符か2符が付きます。

具体的には3枚集めると役が付く牌(役牌)がアタマの場合は2符がつき、役がつかない牌がアタマの場合は0符となります。

東南西北は場風(東場か南場)と自風(東家かどうかなど)によって役がつくか付かないかが変わるので要注意ですが、白撥中はいつも役牌なのでアタマにすると符がつきます。

- 0符:萬子、筒子、ソウズがアタマ

- 2符付くことがある:東、南、西、北がアタマ

- いつも2符:白、撥、中がアタマ

この符計算も役牌がどれか、というところを理解しておく必要がありますが、それ以外は簡単かなと思います。

◆参考記事

・【初心者向け麻雀講座】3種類の役牌の違いについて

役がつく牌が頭だと2符つく。(それ以外は0符)

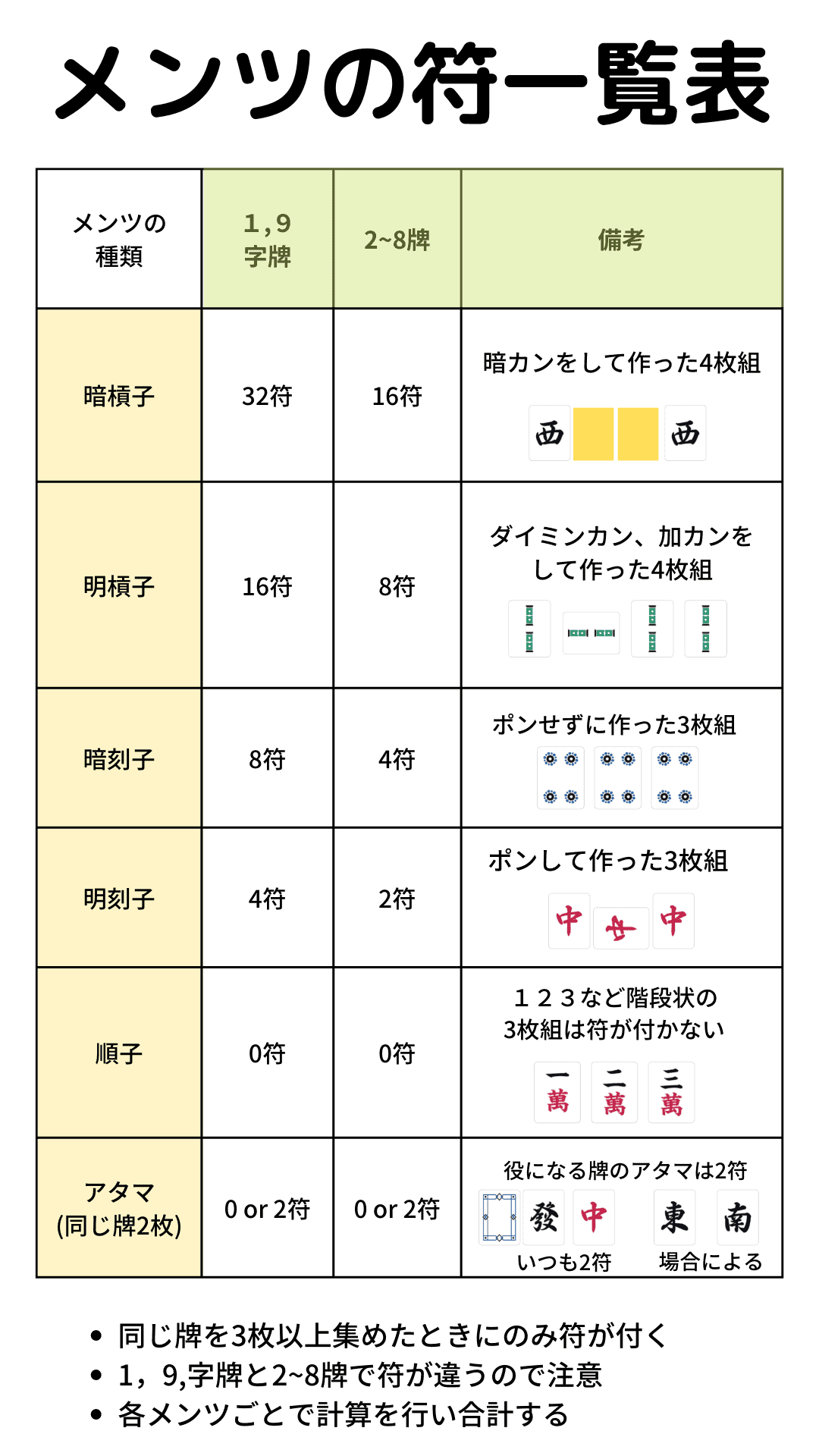

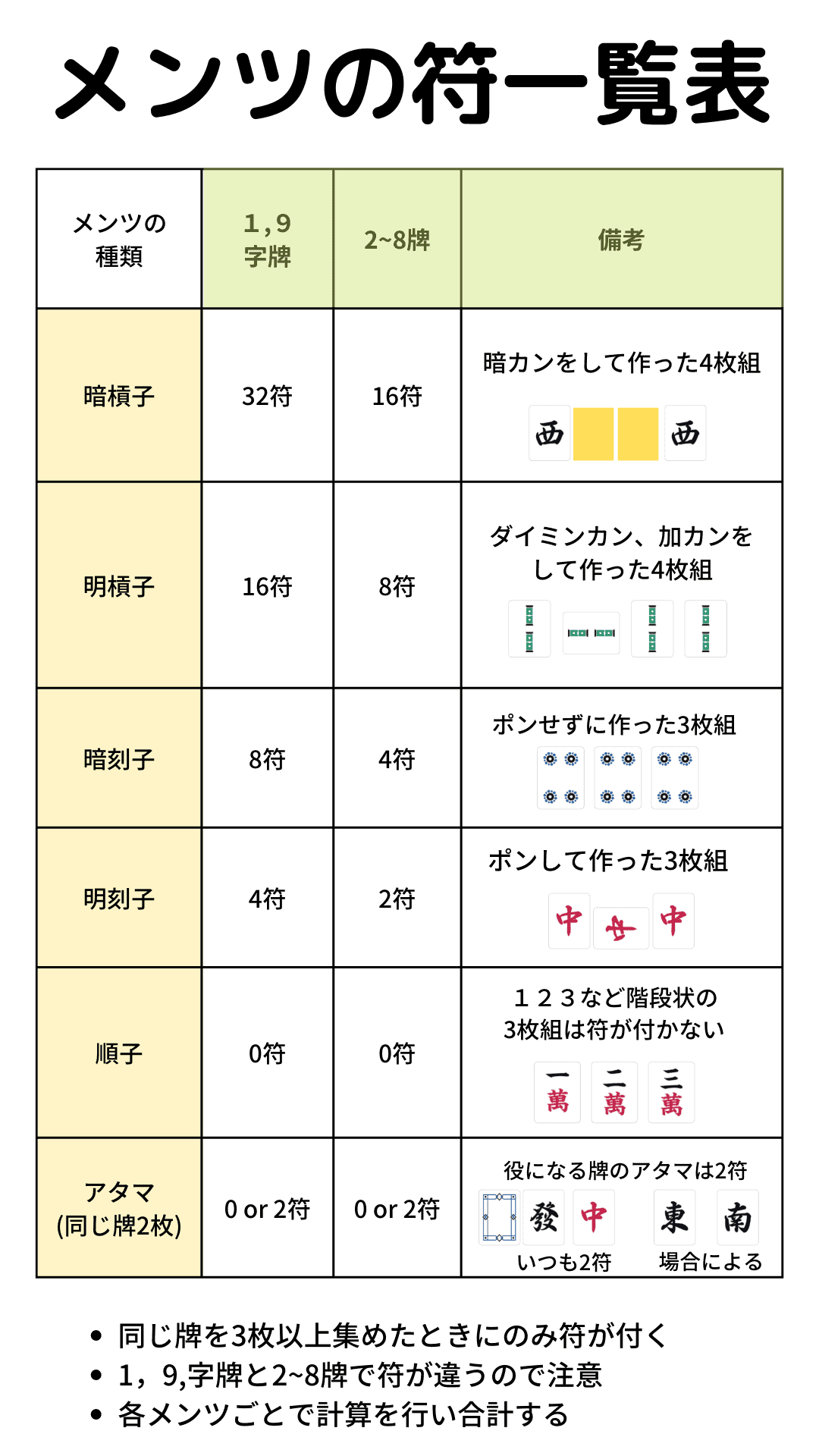

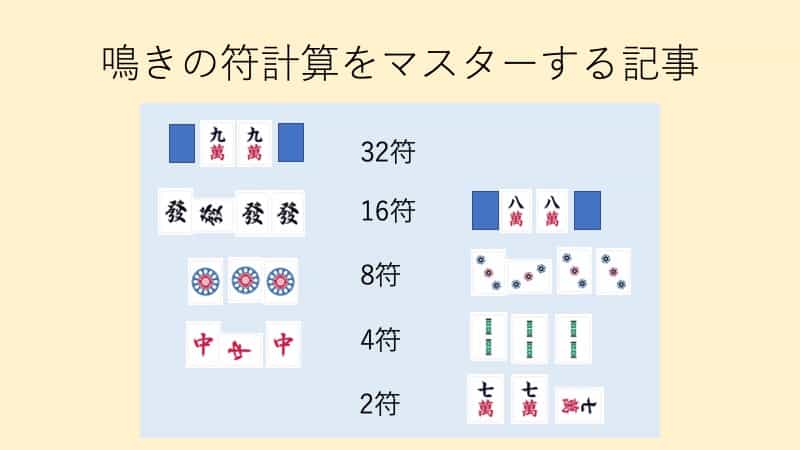

面子(メンツ)の種類

最後は、それぞれのメンツの種類によって変わる符について。

正直これが一番厄介です。

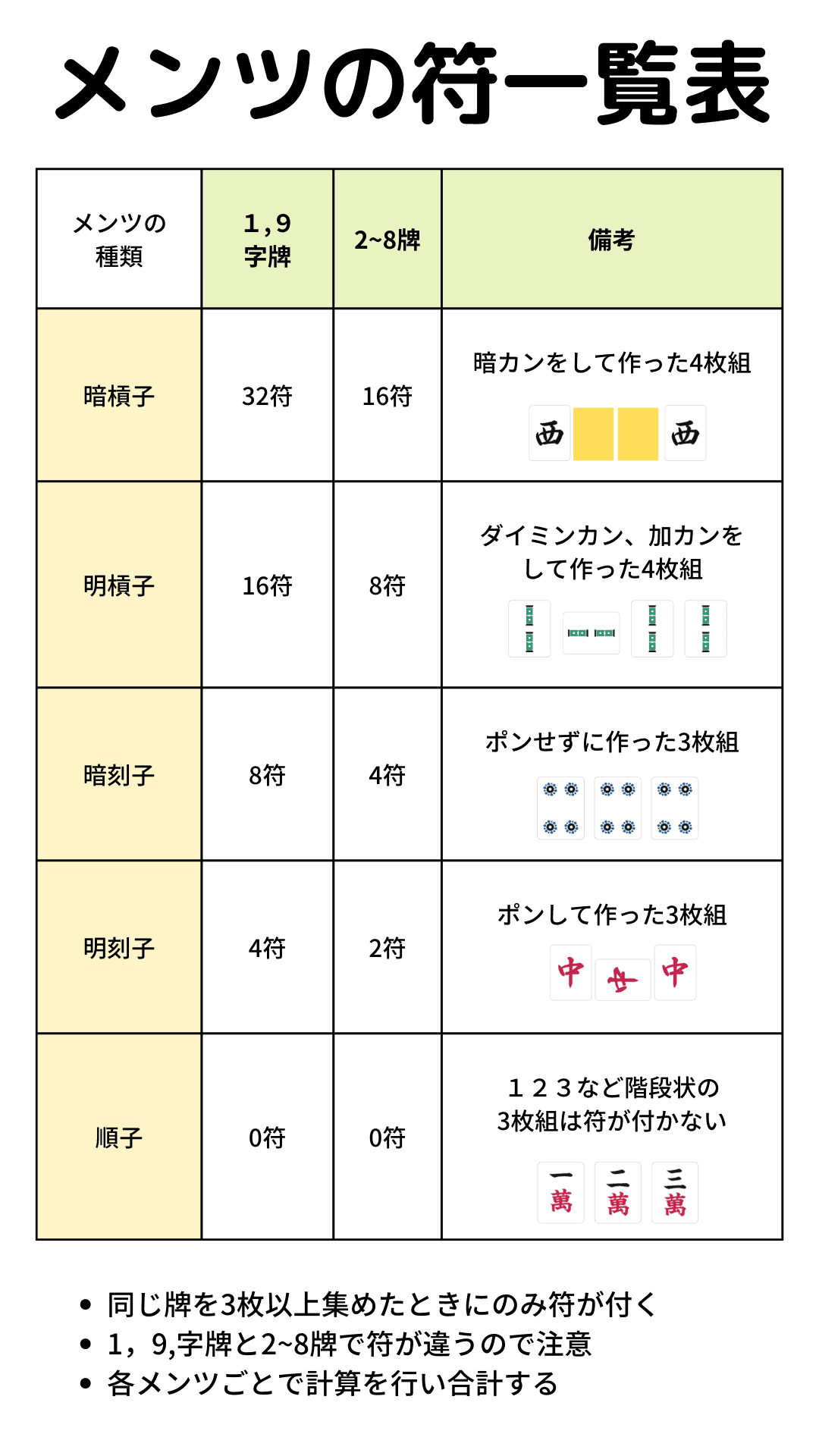

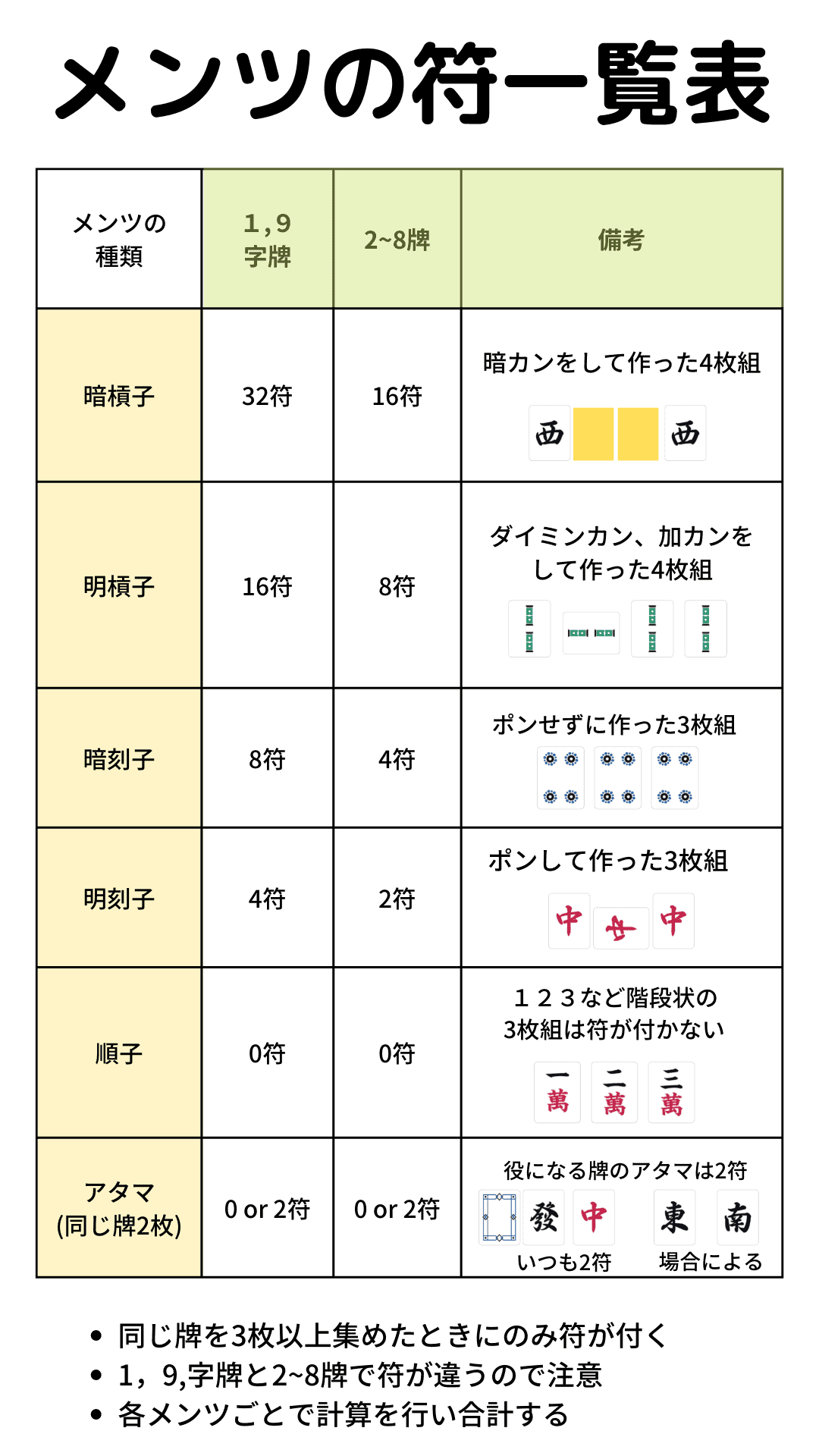

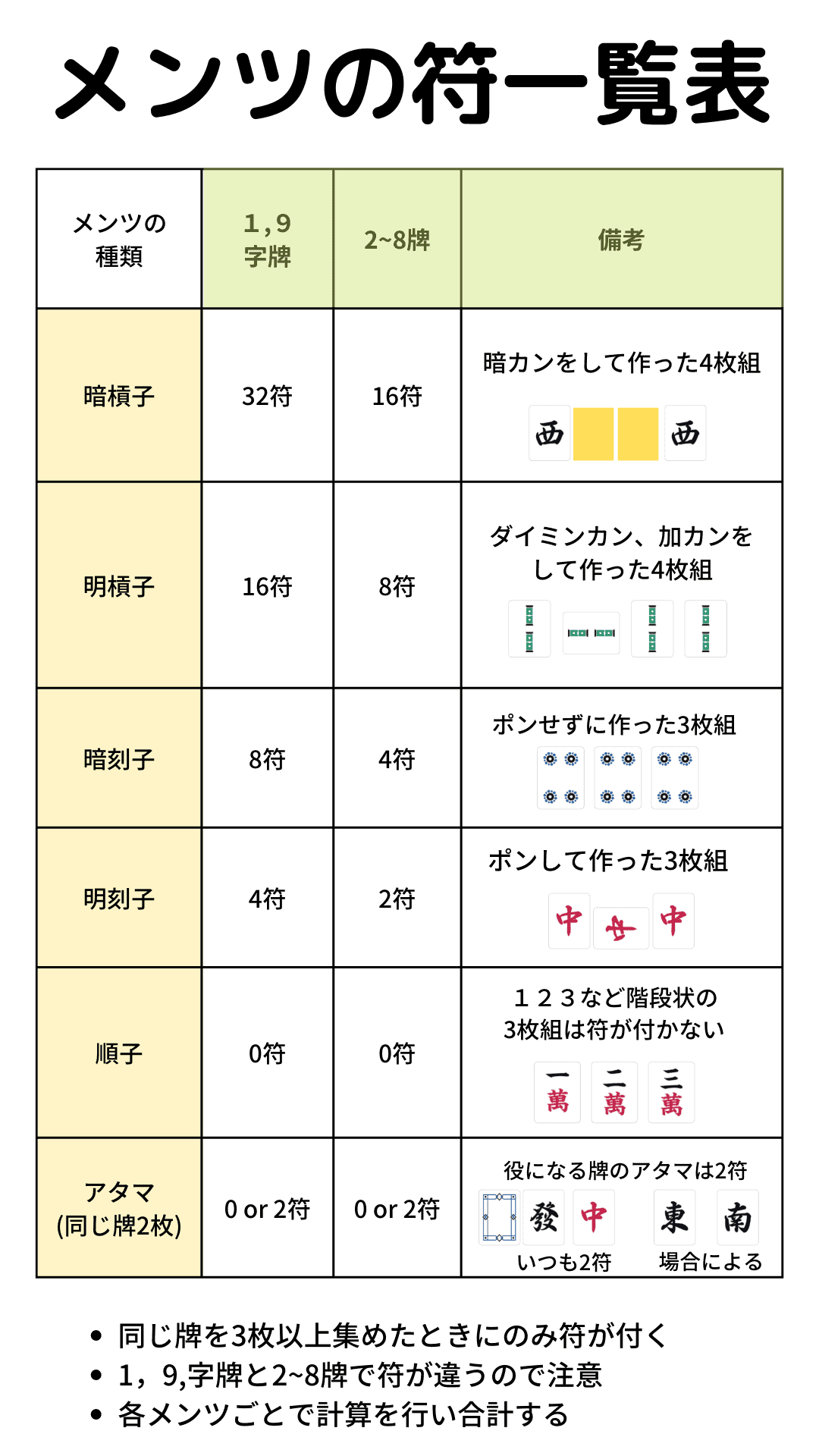

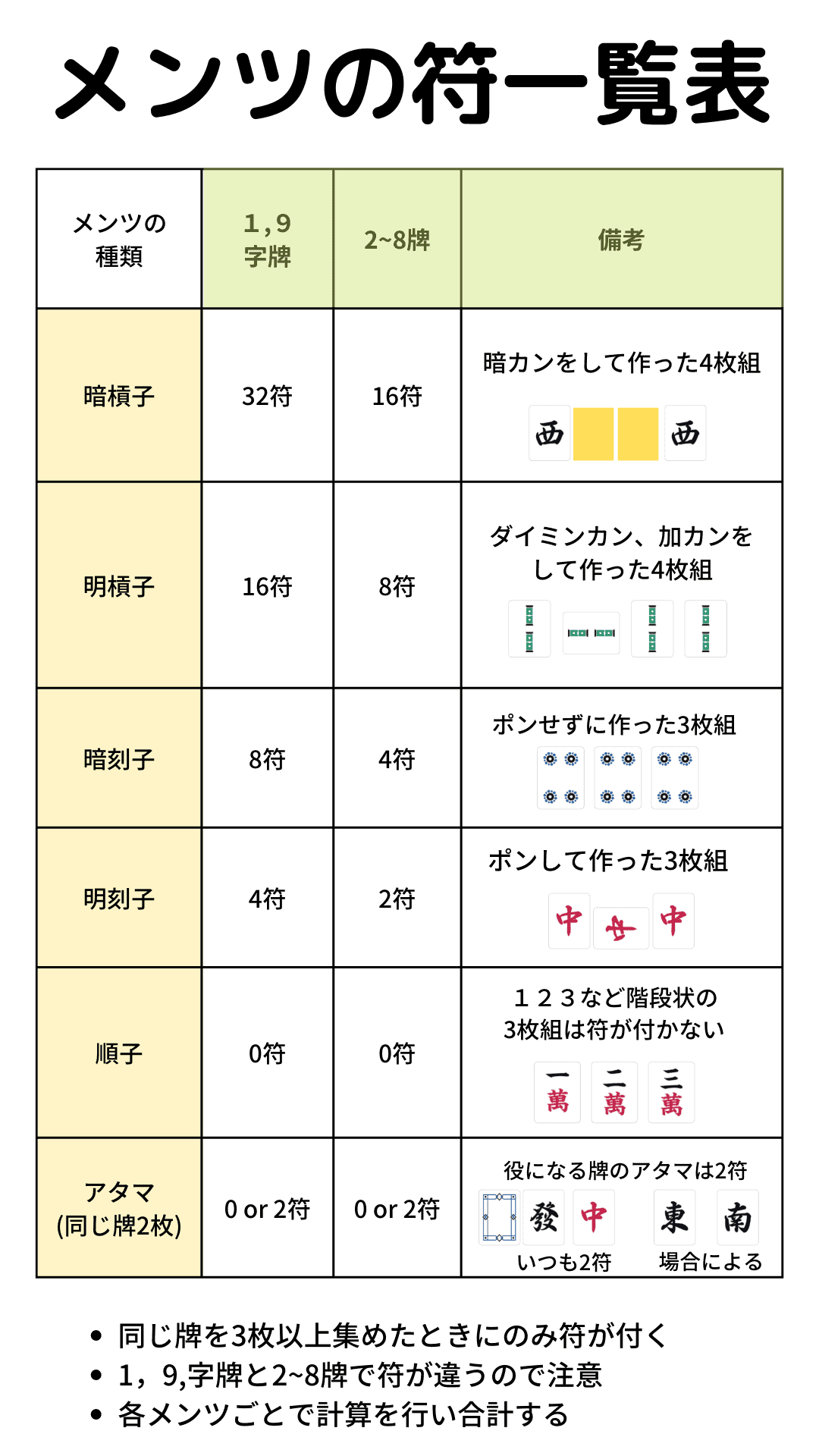

メンツの符一覧表

| 32符になるもの | 1、9、字牌の暗槓 |

|---|---|

| 16符になるもの | 2〜8の暗槓 1、9、字牌の明槓 |

| 8符になるもの | 2〜8の明槓 1、9、字牌の暗刻 |

| 4符になるもの | 2〜8の暗刻 1、9、字牌の明刻(ポン) |

| 2符になるもの | 2〜8の明刻(ポン) |

麻雀では4つのメンツ(3枚1セットの塊)と1つのアタマ(同じ牌2枚のセット)を作るとアガリ形となります(七対子、国士無双以外)が、このメンツの作り方は大きく3種類に分かれます。

それが

- 順子(シュンツ)

- 刻子(コウツ)

- 槓子(カンツ)

というやつらです。

- 順子(シュンツ)・・・123、456など階段状に3枚が並んだメンツ

- 刻子(コウツ)・・・111、白白白などのように同じ牌3枚を集めたメンツ

- 槓子(カンツ)・・・1111などのように同じ牌4枚を集めてカンを宣言して一つのメンツとした形

刻子(コウツ)、槓子(カンツ)には符が付くのです。

そしてここからがややこしいところなのですが、刻子(コウツ)、槓子(カンツ)につく符の点数は、それぞれの刻子、槓子のでき方(鳴きで作られたか、手の中でできたか)と集めた牌の種類によって変わります。

ちなみに鳴きで作られた刻子(コウツ)、槓子(カンツ)のことはそれぞれ明刻(ミンコ)、明槓(ミンカン)といい、鳴かずに自分の手の中で作られた刻子(コウツ)、槓子(カンツ)は、それぞれ暗刻(アンコ)、暗槓(アンカン)といいます。

そしてそれらのメンツの符の点数として、具体的には以下の通りの点数となっています。

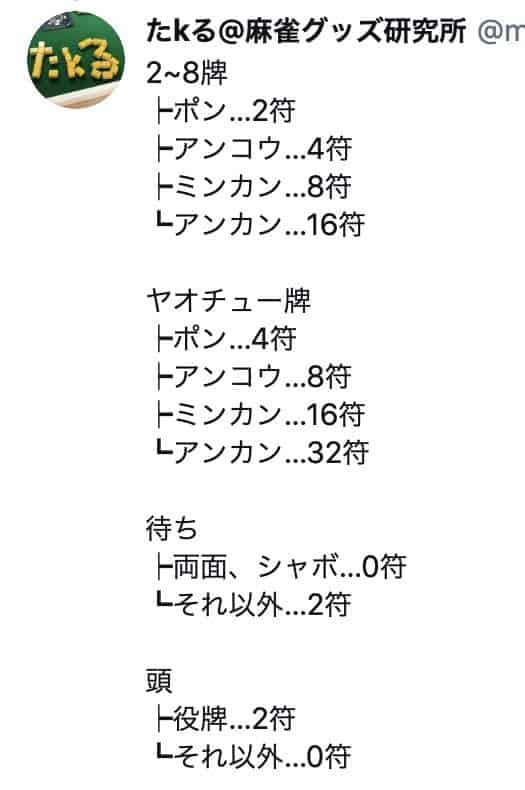

- 2~8の明刻(ミンコ)・・・2符

- 1,9,字牌の明刻(ミンコ)・・・4符

- 2~8の暗刻(アンコ)・・・4符

- 1,9,字牌の暗刻(アンコ)・・・8符

- 2~8の明槓(ミンカン)・・・8符

- 1,9,字牌の明槓(ミンカン)・・・16符

- 2~8の暗槓(アンカン)・・・16符

- 1,9,字牌の暗槓(アンカン)・・・32符

法則性としては、

- 1,9,字牌の場合は2~8よりもワンランクずつ符が高い

- 明刻→暗刻→明槓→暗槓の順でワンランクずつ符が上がる

と覚えましょう。

この計算を4つの面子にそれぞれ行っていくとメンツに付く符の合計が算出できます。

符計算の4つの条件をまとめて足し算

|

|

まとめると以下の通りです。

◆それぞれの条件で付く符

(1) 基本符:20 or 25 or 30

(2) 待ちの符:0 or 2

(3) 雀頭(アタマ)の符:0 or 2

(4) 面子(メンツ)の符:0 〜 32 × メンツ数

※メンツについてはそれぞれのメンツで符を計算

これらを合計するとそのアガリの符が計算できます。

(1の位が2〜8の場合は切り上げます。)

点数計算おすすめ練習問題3選!平和、テンパネ、カンが入ったときを復習

まあ、ちょっとごちゃごちゃして意味が分からない人もいるかと思うので、例題をいっしょに見ていきましょう。

例題は以下の3問です。徐々に難易度が上がります。

- 1.超簡単な平和系

- 2.一つ符が上がる面前形

- 3.カンが入った鳴き手

ではそれぞれ見ていきましょう。

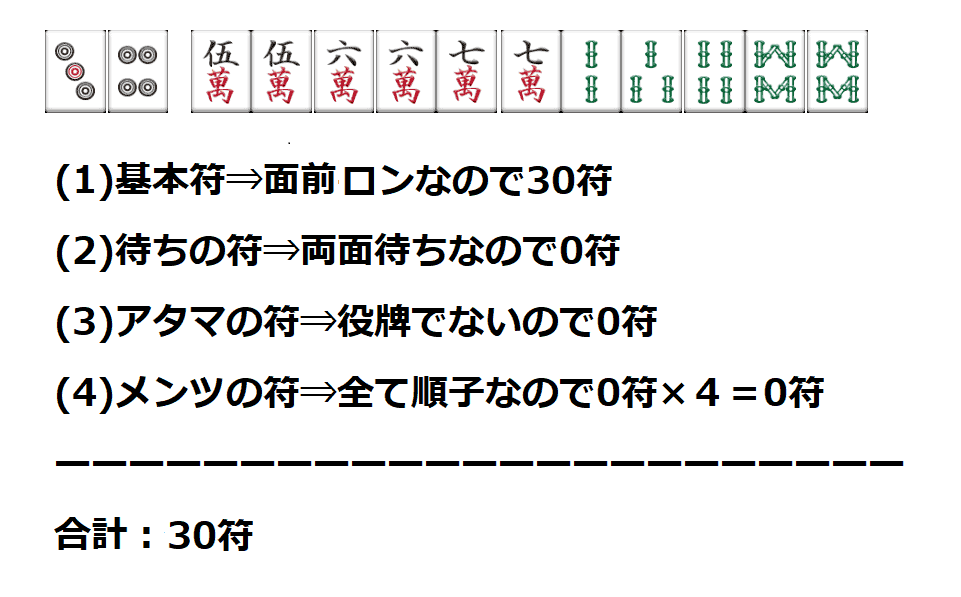

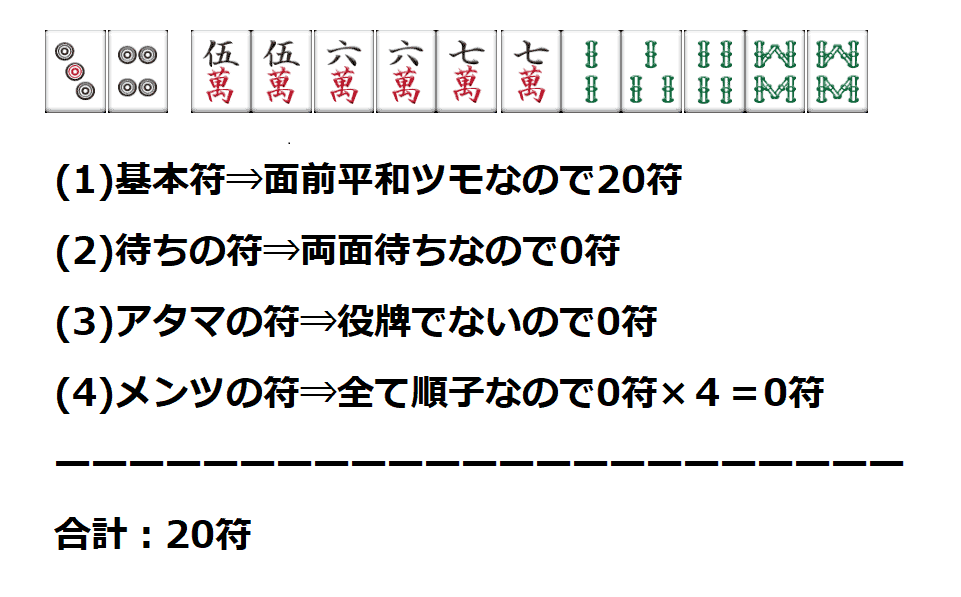

例題1:もっとも簡単な符計算(平和系)

まずはもっとも簡単な平和(ピンフ)系の手を見ていきましょう。

待ちは2、5ピンですね。

もしこの手で2ピンをツモアガリした場合の符計算は以下のようになります。

そして役はタンヤオ(1役)と平和(1役)、ツモ(1役)、一盃口(1役)が付くので、計4翻役。

なので先ほどの点数早見表を持ってきて、20符×4翻のところをみて1300、2600のアガリであるとわかります。

先ほどの手で、もしもロンアガリの場合には、以下の計算式により30符となり、役はツモが付かずに平和、タンヤオ、一盃口の3役となるので、3翻30符で3900点と計算できます。

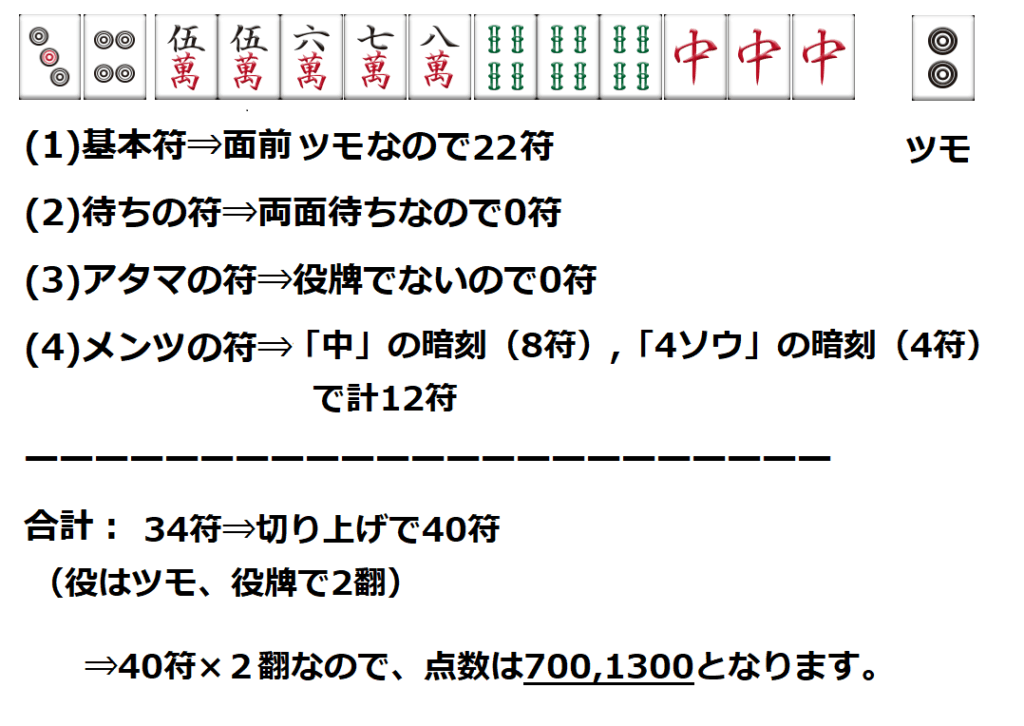

例題2:一つだけ符が上がる形(テンパネ)

続いては平和系ほど簡単ではないけど、よくある形として符がひとつ上がる形を見ていきましょう。

以下のような暗刻が二つある面前手で2ピンをツモった場合です。

その場合の計算式は↑によって、40符2翻で700,1300となります。

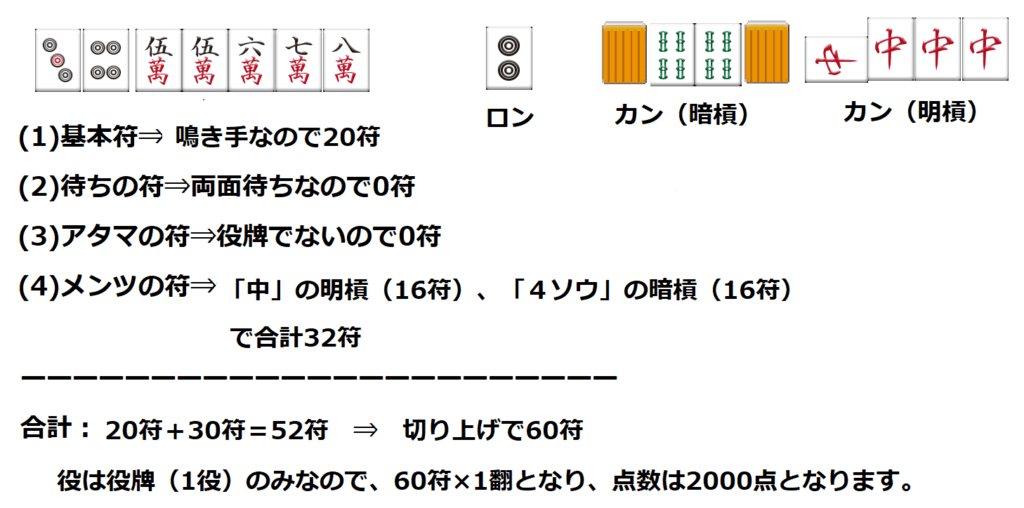

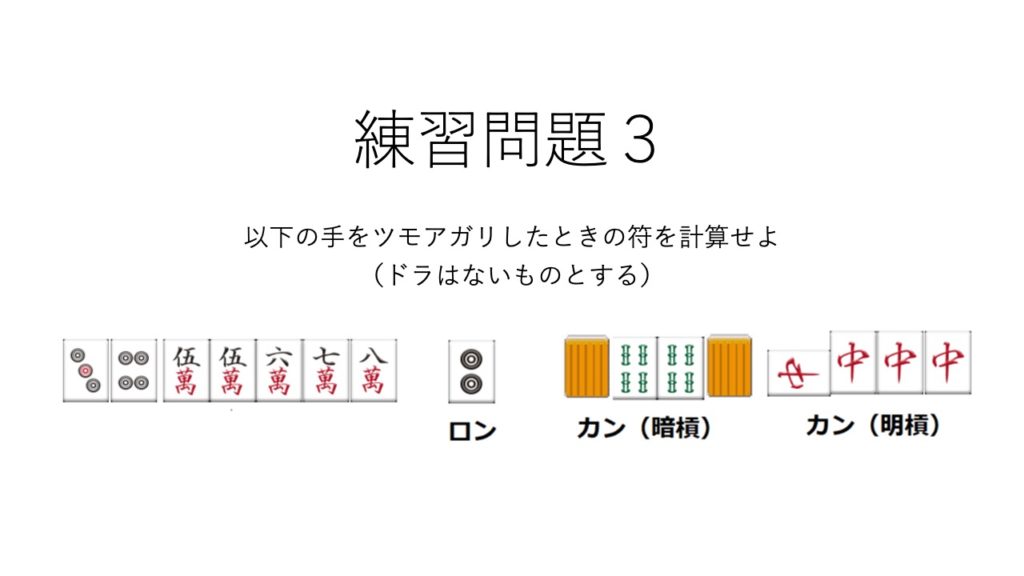

例題3:カンが入った形

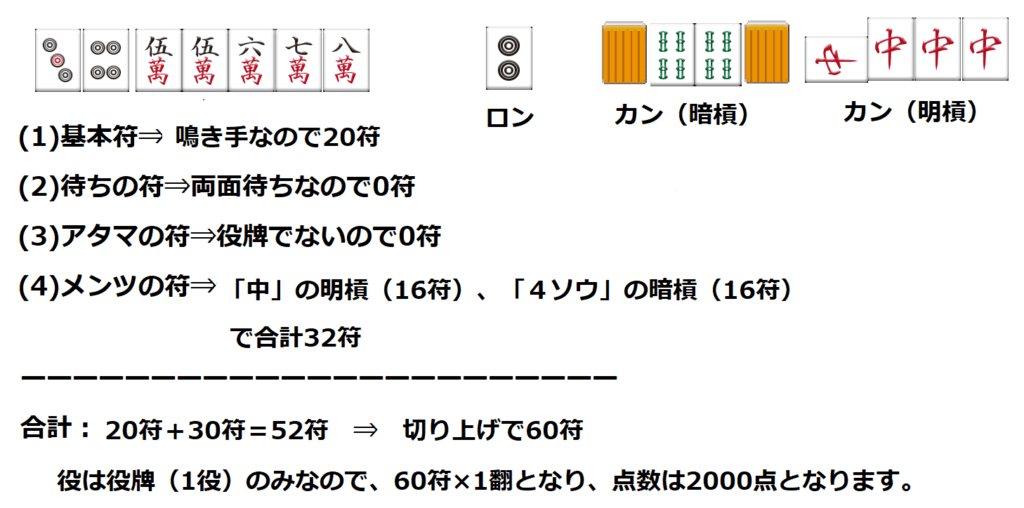

最後にすこし計算がめんどくさい形としてカンが入った鳴き手を見ていきましょう。

例題2とちょっと似ていますが、中の明槓と4ソウの暗槓の入った以下の形で2ピンをロンした場合ですね。

計算していくと、60符となり役は1翻なので点数は2000点となります。

さらに符計算の問題を解きたい人はこちら

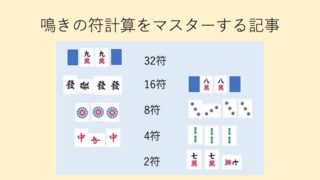

「練習問題をもっと欲しい!」と言う人は鳴きの形についての問題は以下の記事にあと3問くらいありますので参考にどうぞ。

点数計算を学ぶおすすめアプリや本は?

さらに理解を深めてやるぜ!という人は「点数計算本」を1冊やるのもありです。

おすすめ本

おすすめとしては、

- 役計算を覚えるのに最適な本!『ポケット版 早わかり麻雀点数計算』

- こつこつと覚える派にオススメ!『完全マスターはじめての麻雀』

- 符計算を覚えるのにオススメ!『まんがでわかる 東大式 点数計算』

- 点数が先、役が後の逆手順で覚える!『麻雀あがり役と点数の数え方』

- 微妙なルールにも詳しくなりたい人へ!『麻雀を始めたい人のために』

あたりが良いかなと思っています。

詳しい話は以下の記事を参照ください。

おすすめアプリ

アプリのおすすめについては以下の記事にまとめました。

ざっくりと

- 早見表を表示するもの

- 点数計算をサポートしてくれるもの

- 画像認識により点数計算を自動化するもの

等に分かれています。最後のに関してはまだ精度は低いですが、理論上は行けてます。

【麻雀】無料の点数計算アプリのおすすめまとめ!練習問題、一覧表、そしてカメラ

おすすめのツール・麻雀用品

また、点数計算をお助けしてくれるアイテム(HAYAHAYA)付きの牌が大洋技研さんより出ています。

これもおすすめ。

>>点数計算補助シート付き麻雀卓JANWAYが登場【HAYAHAYAはウェブ版もあるよ】

あとは発売中止だけど、ICチップを入れて点数計算を自動化した卓とかも昔ありました。

難しい符計算をしたくない人は点数計算不要のルールもおすすめ!

ここまでざーとみてきて、

いや簡単って言ったけど符計算難しいやんけ・・!(やりたくない)

と思った人も中にはいることかと存じます。

そんな方におすすめのルールをいくつか紹介します。

フリーサンマルール

巷のフリーのサンマでは、100点棒を用いずに行うルールが一般的です。

これに伴い点数計算も以下のようになっており、符がアバウト。

なのでサンマフリーでは符計算ができなくても大丈夫です!(その分、花牌などが多く役の計算は煩雑)

>>[ツモ損は?]3人麻雀(サンマ)の点数計算早見表の種類と違いについて(平和ツモなし雀荘ルールあり)

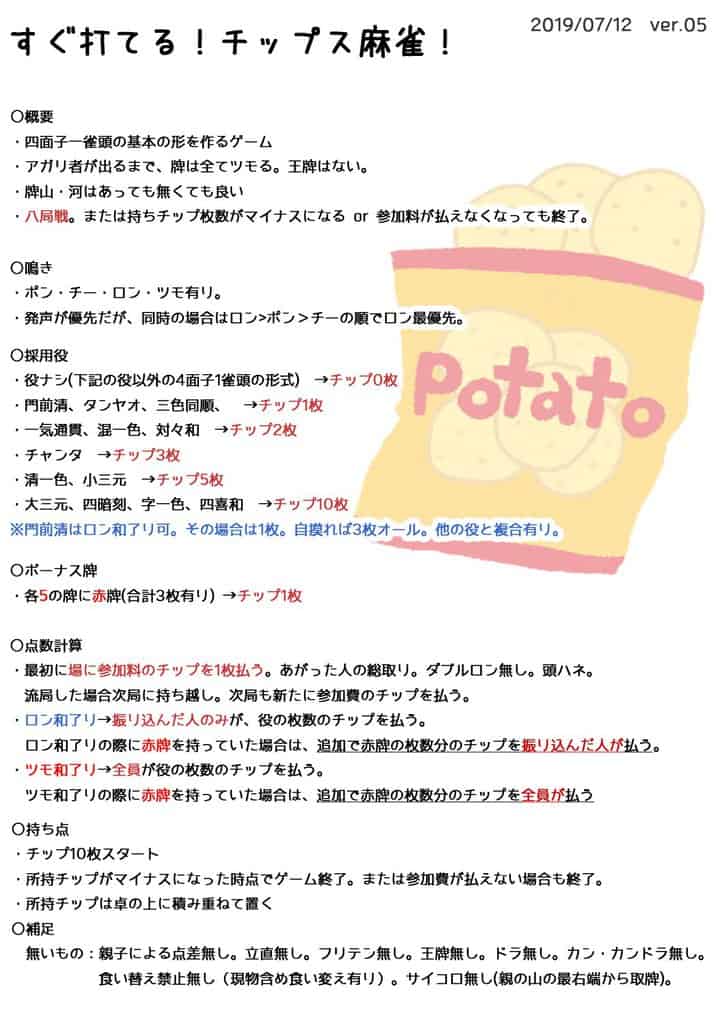

チップス麻雀

正式なルールではないですが、点数計算のない簡略ルール・チップス麻雀をプレイしてみるのもおすすめです。

このルールは

- 役を13個に絞り(本来は40個ある)

- 符計算の概念を取っ払い

- 点棒もなくしチップ払いにする

という手法で全てのやりとりを簡略化しています。

ぴんふさんは新潟で初心者向けの健康麻雀サークルを運営しており、より初心者に優しいルールを!ということでこのルールを開発したそうです。

グッズも作っている↓

ぴんふさん自身、点数計算の難しさを誰よりも知っている人(点数計算の話をするとヒートアップするw)なのでこのルールはマジで簡単でおすすめと言えます。

他にも手牌6枚のすずめ雀というボドゲやウェルネス麻雀の1000点単位計算なども初心者向けです。

わかりやすい点数計算早見表の一覧はこちら!

点数計算のやり方というか「早見表」が欲しかっただけなんよなぁという人もいると思うのでそれを紹介します。

いくつか種類を作ったのでお好きな奴をどうぞ。

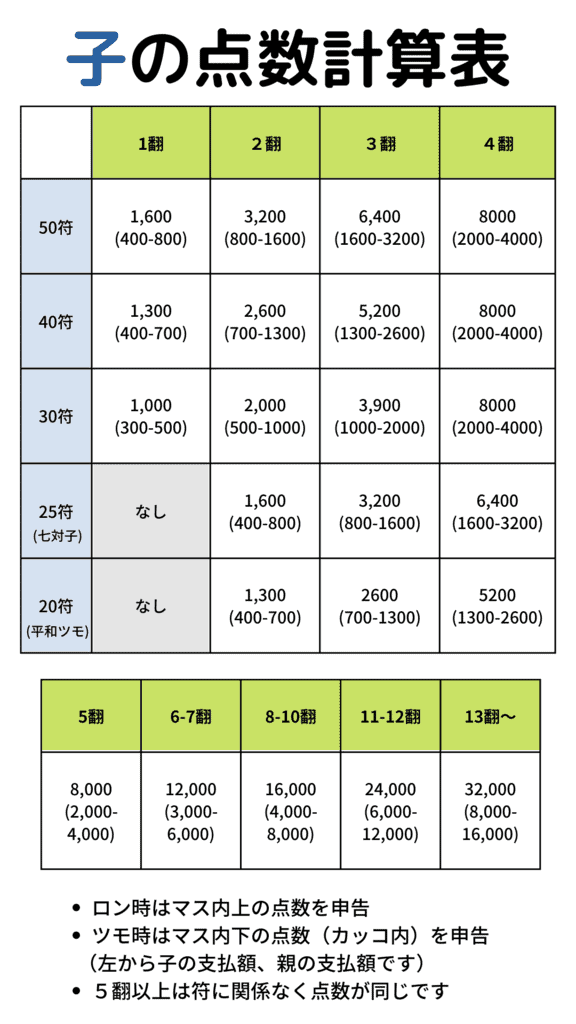

60符まで↓

※上がロン、下がツモ(子の払い、親の払いの順)です。

70符以上↓

サンマ↓

縦長(子)

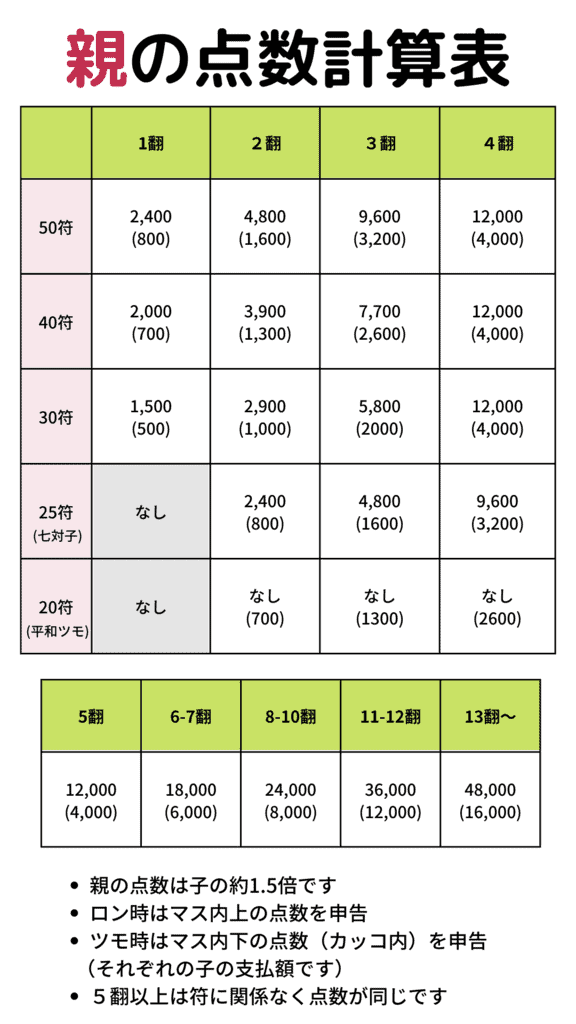

親の点数計算表(縦長)

符計算早見表

メンツの符早見表

点数計算暗記語呂合わせ表!覚えるのが苦手な人へ

この点数計算に関しては、暗記することが多い分野です。

- 点数早見表の暗記

(カンペを見てもいいが結局覚えることになる) - 基本符計算の暗記

(ピンフツモは20符、面前ツモは30符~、ロンは40符~等) - 符計算の暗記

(ヤオチュー牌の暗槓は32符・・・etc)

割り切って覚えられる人はいいですが、なかなかどうして暗記が苦手で・・という人も中に入ると思います。

この項ではそんな人に向けて語呂合わせをいくつか紹介します。

どうしても覚えられない!という人はご利用ください。

子のロン

親のロン

子のツモ

親のツモ

これ特に呪文に意味はないんですが、この順番で唱えることで、役数をも併せて数えられるのでおすすめです。

例:「平和、ドラ2・・!30符3役だから1000,2000,3900・・3900点です。」

↑1000(セン)、2000(ニセン)、3900(ザンク)でリズムが取れる。

終わりに。いずれ点数計算をマスターしよう

ここまで麻雀における点数計算について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。

点数計算の仕方については最悪分からなくてもゲームはできますが、僅差のオーラスなどで損をしてしまうこともあると思うので、おいおい覚えていきましょう。

符計算はちょっと複雑ですが、まあよくある形は20~50符くらいまでなので、そこだけ型で覚えてしまうというのも一つの手です。

自分にあったやり方で、ぜひ覚えてみてください。

例題がもっと欲しいという人はドリルとかもあるのでそれを1冊やり切るのもオススメです。

また今日の内容を1枚にまとめた点数早見表名刺あります!これを隠し持てばあやふやでも大丈夫!(PR)

よく使う60符以下(表面)↓

あまり使わない70符以上(裏面)↓

>>名刺サイズの早見表も販売中(4枚セット500円)

そんな感じです。では今日はこの辺で。よい麻雀ライフを!

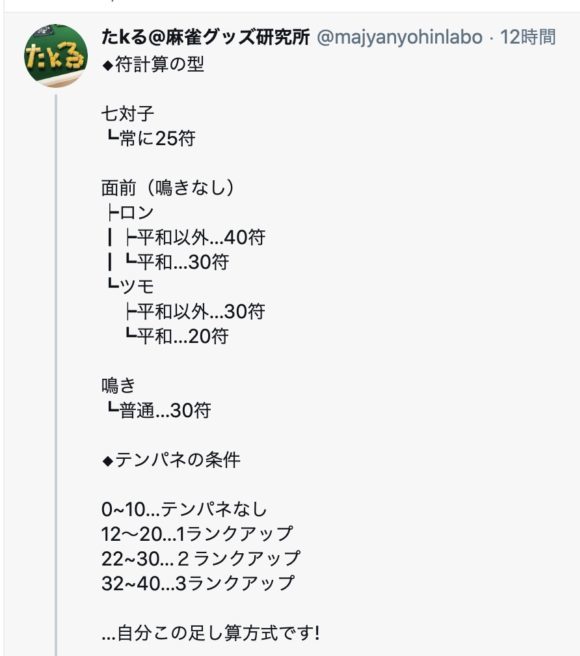

◆符計算の型

七対子

┗常に25符

面前(鳴きなし)

┝ロン

┃┝平和以外…40符

┃┗平和…30符

┗ツモ

┝平和以外…30符

┗平和…20符

鳴き

┗普通…30符

◆テンパネの条件

0~10…テンパネなし

12〜20…1ランクアップ

22~30…2ランクアップ

32~40…3ランクアップ

2~8牌

┝ポン…2符

┝アンコウ…4符

┝ミンカン…8符

┗アンカン…16符

ヤオチュー牌

┝ポン…4符

┝アンコウ…8符

┝ミンカン…16符

┗アンカン…32符

待ち

┝両面、シャボ…0符

┗それ以外…2符

頭

┝役牌…2符

┗それ以外…0符

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

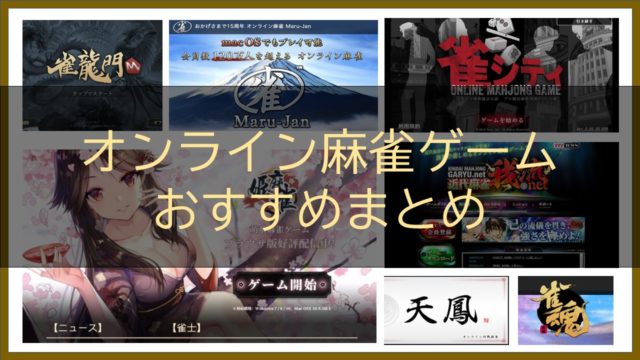

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる