「麻雀って名前は聞いたことあるけど実際何なのかよくわからない」

「家族や友人が麻雀を打っているけど、何が面白いのかがあまりわかっていない」

本記事では、麻雀を打ったことがないけど麻雀について知りたい!という人向けに、

「専門用語なしでまずざっくりと、麻雀とは何か」

を説明していく記事になります。

「完全初心者からネット麻雀が打てるまで」

が本記事の範囲になります。

では、始めていきます。

動画版↓

初心者に教えるときに使える説明用のPDFを作りました。麻雀教えるときなどがあれば使ってください。

目次

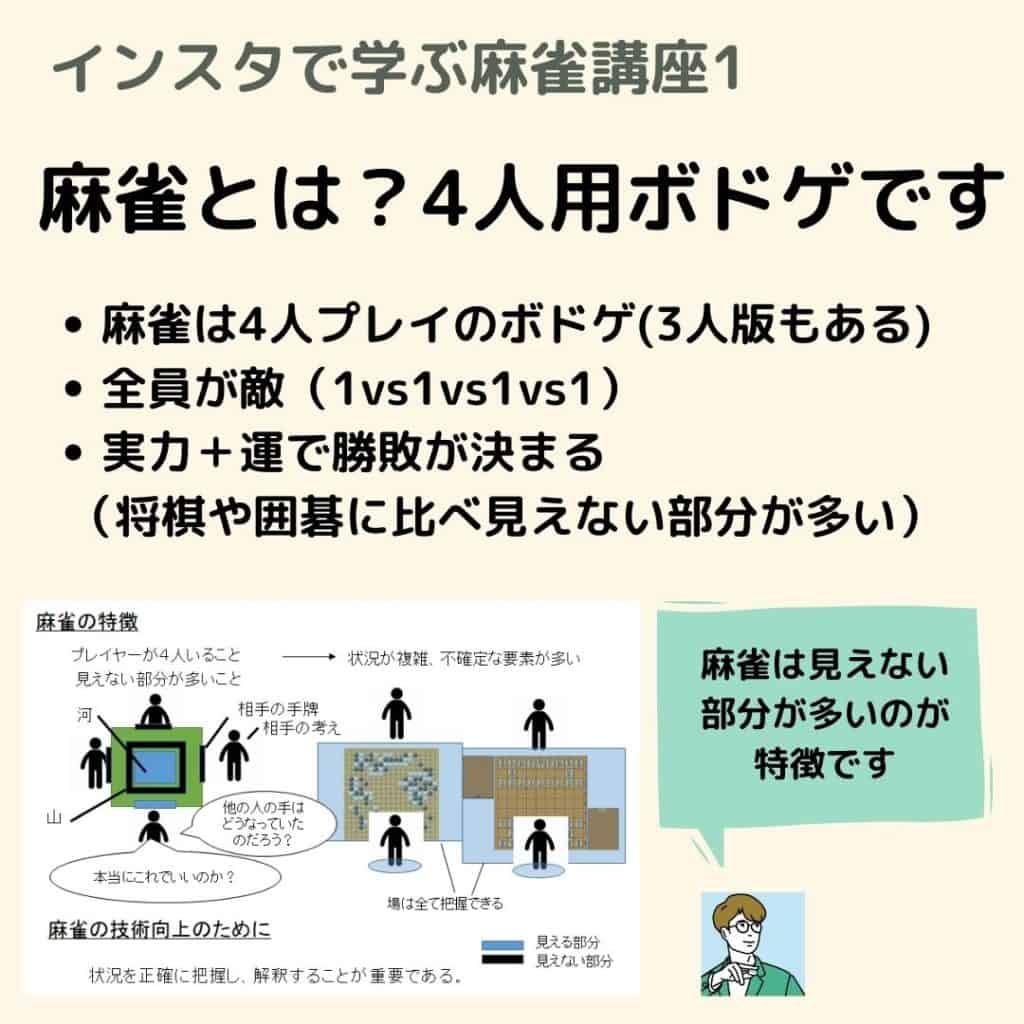

麻雀とは何か?

まずは麻雀(まーじゃん)とはそもそも何か、という話から始めていきます。

4人用のボードゲーム

4人のプレイヤーが、麻雀卓と呼ばれる専用のテーブルに座って、牌と呼ばれるプラスチック製のタイルを用いてアガリを競い合うというゲームが麻雀です。

コラム:麻雀ってギャンブルじゃないの?

麻雀というとギャンブルとかカジノの一種かな?というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、ジャンルでいうと将棋や囲碁、人生ゲームなどと同じくボードゲームの一種となります。

麻雀そのものにギャンブルとかカジノといったような意味はないです。

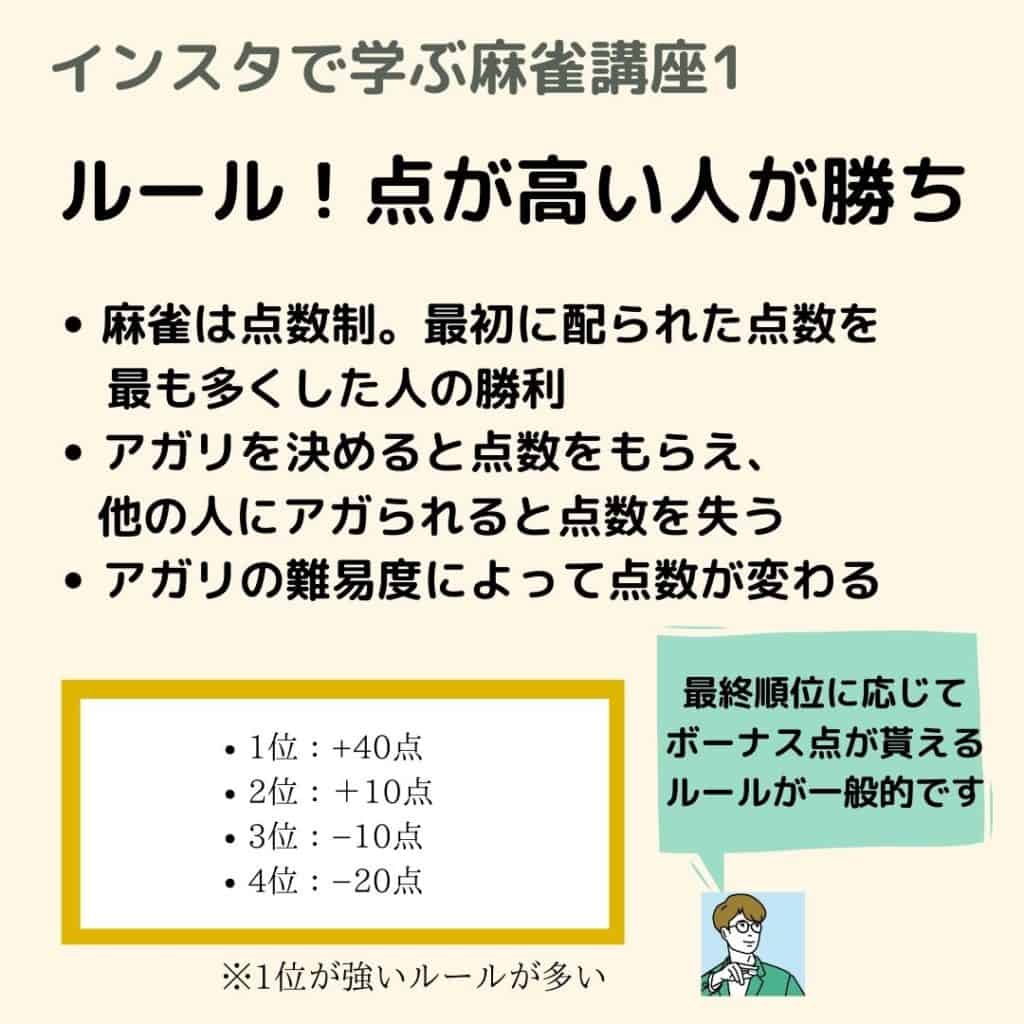

全員が敵で点数が高い人が勝ち

麻雀のルールの大原則としては、

「最終的に点数が高い人が勝ち」

となります。

最初に25,000点ずつが各々に配られ、これをアガリを決めることで増やしながら、最終的に最も多くの点数を持っていた人が優勝です。

親が1周、または2周するまで続く

誰かがアガるか誰も上がれずに終わるかまでを1局(きょく)として、これを4人のプレイヤーのそれぞれが1回、または2回親を行うまで行います。

(1周のルールのことを東風戦、2周で終わるルールのことを東南戦とか半荘戦と言います)

所要時間は、初心者の場合で大体以下くらいのイメージ。

| ルール | 東風戦 | 半荘戦 |

| ネット麻雀 | 20〜30分程度 | 40〜60分程度 |

| リアル麻雀 | 30〜45分程度 | 60〜90分程度 |

ネット麻雀の方が時間が短いのは、準備などをする必要がないためです。

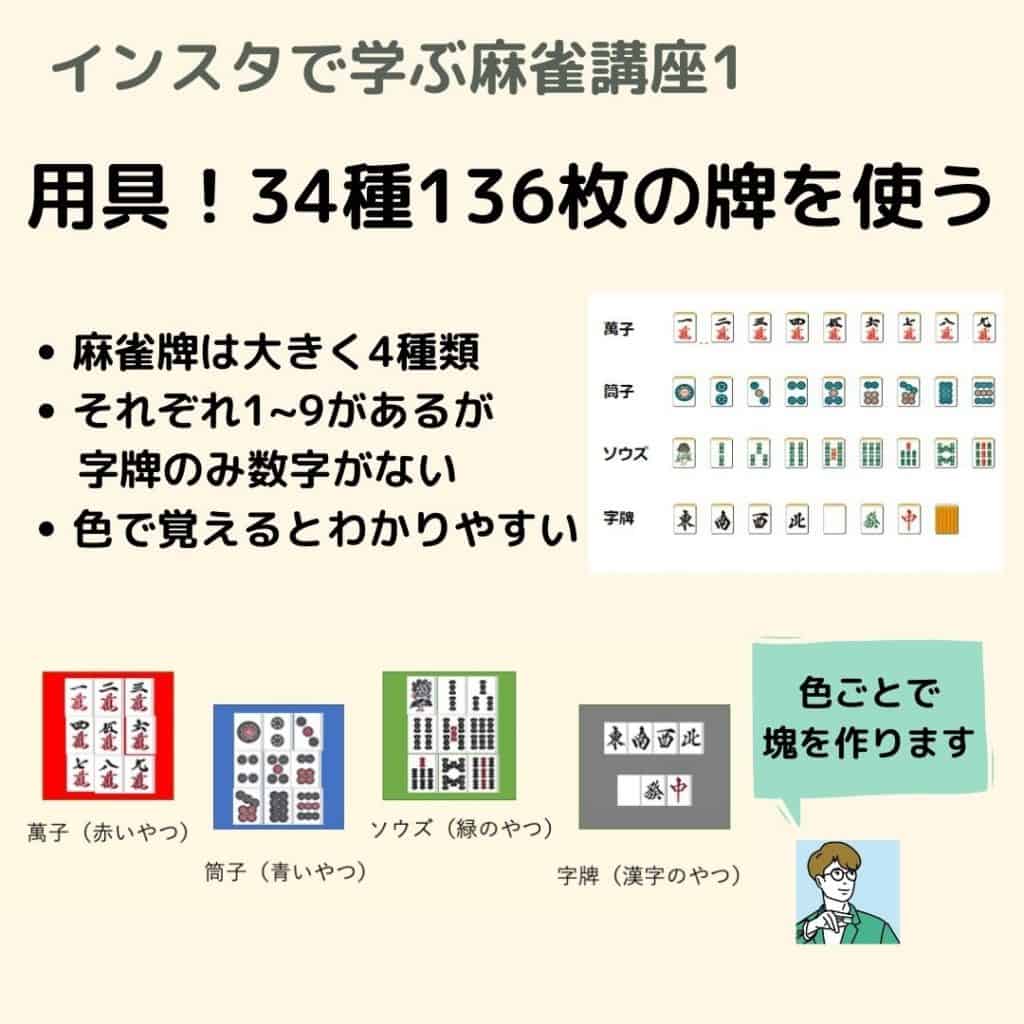

麻雀で使う用具!34種136枚の牌を使います

続いては麻雀で使う用具について解説します。

麻雀では34種類の牌がそれぞれ4枚ずつで計136枚の牌を使います。

種類は大きく

マンズ、ピンズ、ソウズ、字牌

の4つに分かれ、

- マンズ、ピンズ、ソウズにはそれぞれ1〜9の数字あり

- 字牌はそれぞれ独立

となっています。

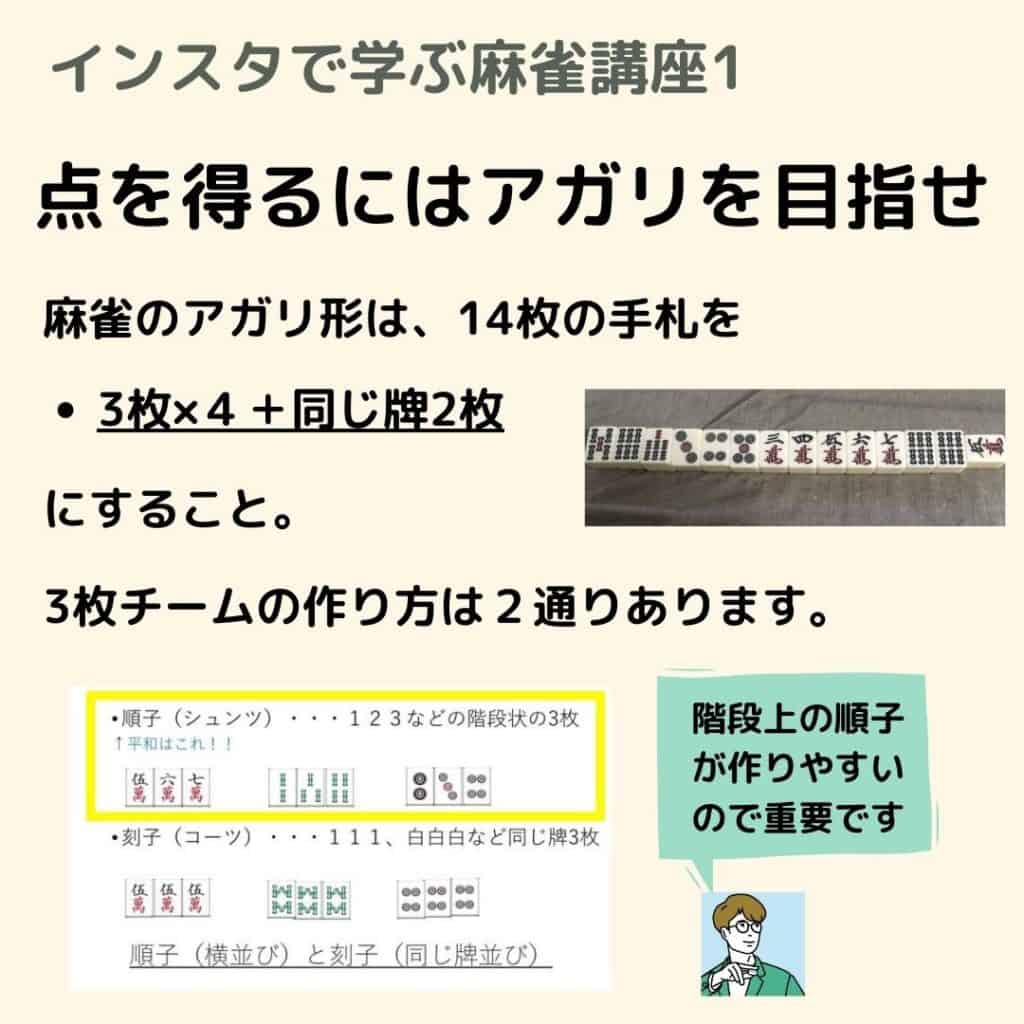

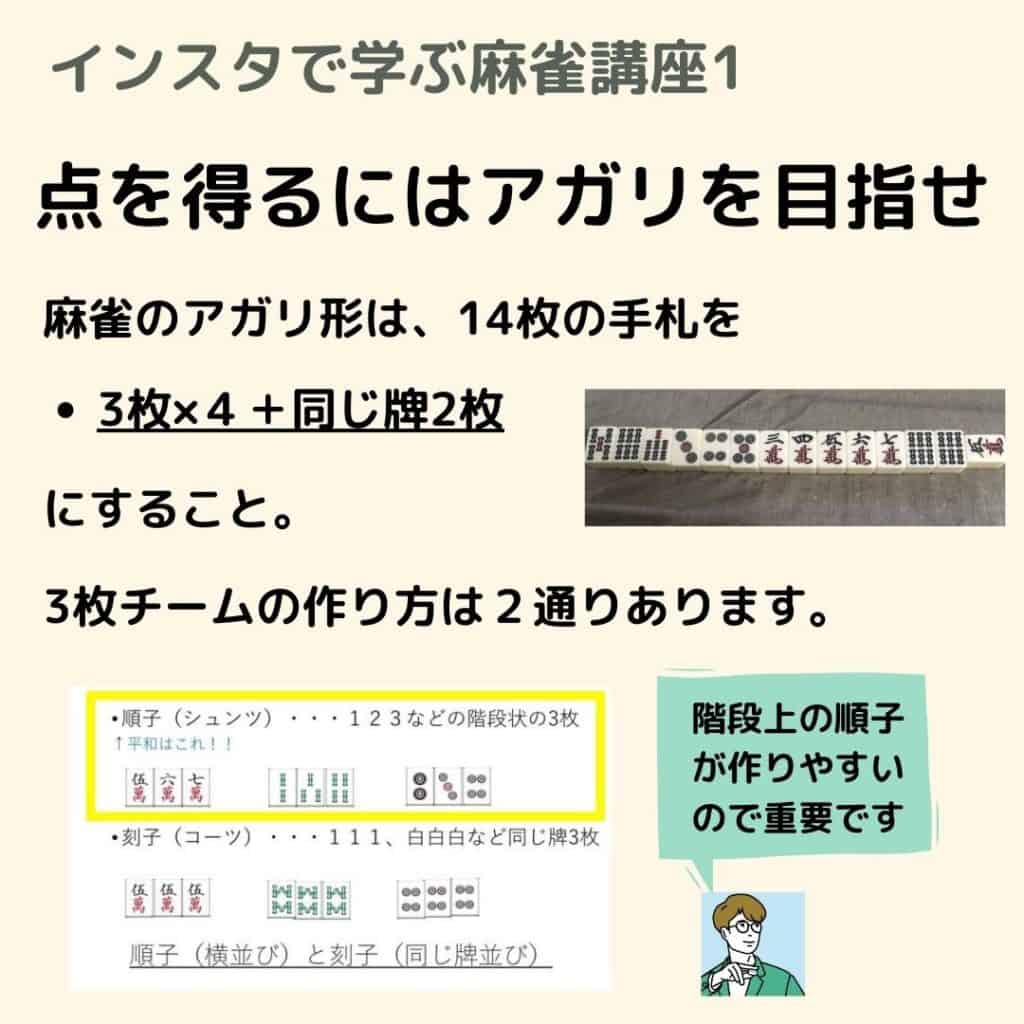

麻雀のアガリ方。2つの条件を満たす必要がある

麻雀で点数を得るにはアガリを決める必要があり、アガリとなるためには2つの条件が必要となります。

- 14枚の手牌を3枚×4+同じ牌2枚の形にすること

- 役が1つ以上付くこと

ではそれぞれ簡単に見ていきましょう。

型

まずは麻雀のアガリの型についてです。

これは自分のターンで1枚引いた際、14枚となった手牌(手札)を、

・3枚1セットの組み合わせ・・・メンツ

・2枚1セットの組み合わせ・・・アタマ(トイツ)

にすることで完成します。

マンズ、ピンズ、ソウズは数字があるため、123、345などの階段状に3枚並べることができますが、字牌は中中中のように同じ牌3枚で揃えなくてはなりません。

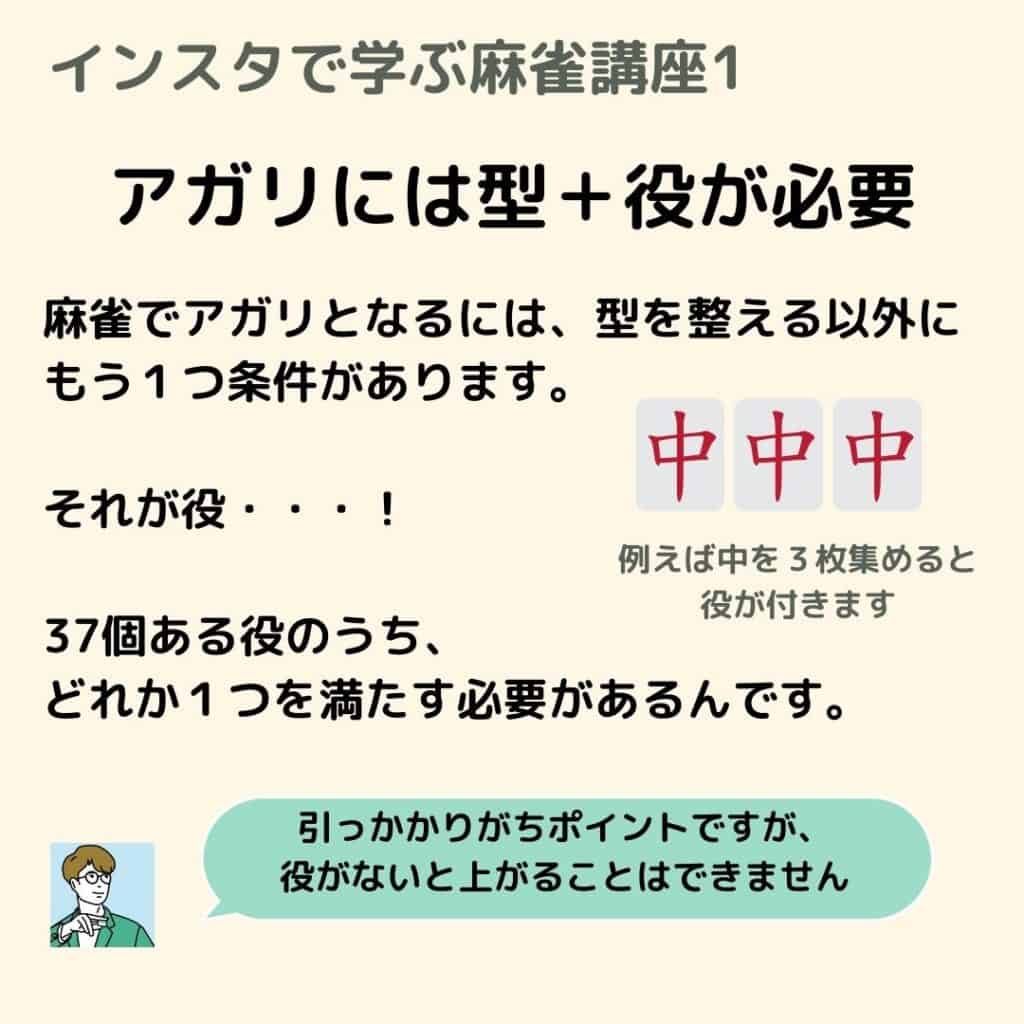

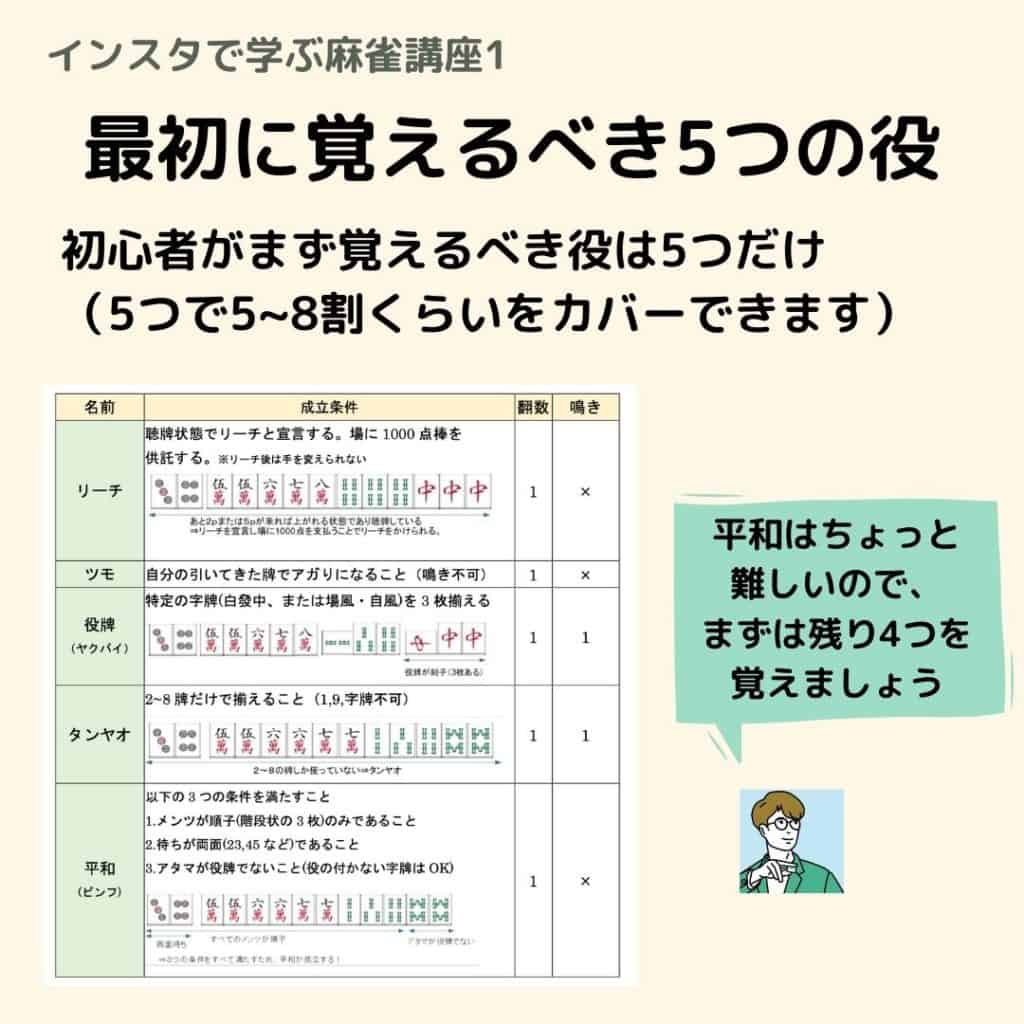

役

また麻雀では型を整えるのと同時に「役」を決める必要があります。

この役については37個あるんですが、とりあえずはメジャーな5個くらいを覚えましょう。

とりあえずで3とならリーチ、タンヤオ、役牌を、3つでも多い人はリーチだけで良いです。

もうちょっと覚えられるぜ!という人は、以下の記事もどうぞ。

鳴きについて。人から牌をもらう技もあります

麻雀では、自分のターンに牌を引いてくる他に、ほかの人が捨てた牌をもらう「鳴き」と呼ばれる技もあります。

細かい話は後の講座で解説するのですが、ざっくりいうと、ポンとチーに分かれます。(厳密にはカンというのもあるけど、まだ覚えなくて良い)

- ポン:同じ牌2枚を持っているとき、誰かの捨てた3枚目の牌に対して「ポン」というともらえる。

- チー:階段状の2枚を持っているときに、前の人が捨てた階段状に繋がる3枚目に対し「チー」というともらえる。23と持ってて1か4をもらう形だけでなく、68と持ってて7をチーするみたいなのもありです。

この鳴きを使うと、リーチなどの一部の役は成立しなくなります。なので、初めのうちは知っている役が狙えそうなとき以外は鳴きを使わない方が無難です。

参考:初心者が鳴きを入れる麻雀役は3つだけ【ポンチー前に要確認!】

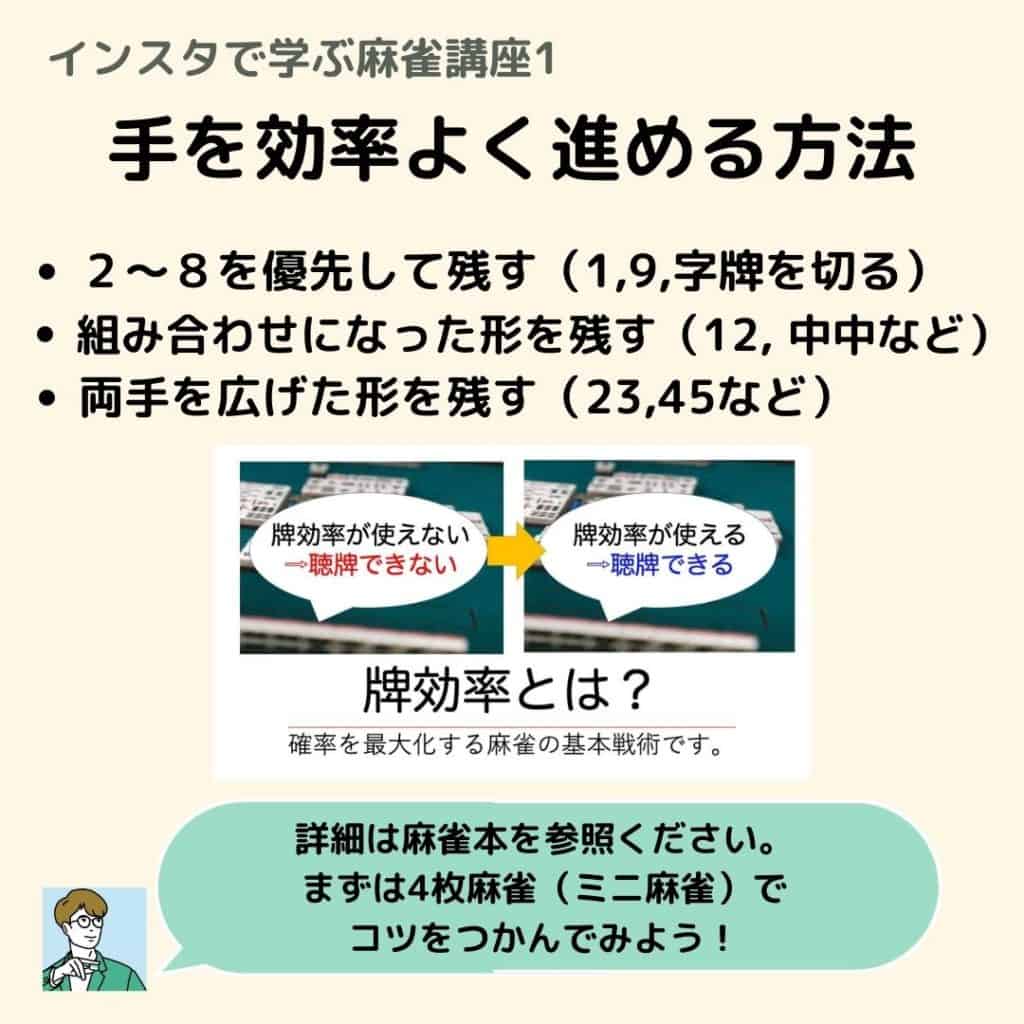

アガリまで手を持っていく方法(牌効率という定石)

理論上はこれで麻雀のアガリができるわけなんですが、実際問題として、どうやって行けばこのアガリの型を作れるのか、という定石を覚えることも重要です。

麻雀では「牌効率(ハイコウリツ)」と呼ばれる定石があって、その通りに打つと確率を最大化できるとされています。

具体的には

- 2〜8を優先して残す(1、9、字牌を先に切る)

- 組み合わせになりそうな形を残す(12,中中など2枚揃ったところ)

- 両手を広げた形を残す(12より34)

などが簡単なところとしてあります。

麻雀とは何かのまとめ!

以上がざっくりとした麻雀のルールでした。

麻雀は実力差がちょっと合る人同士でも、お互いに勝ったり負けたりの勝負が楽しめる間受けの広いゲームです。

何となくイメージはついてきましたでしょうか。

ちなみに麻雀は座学より実践が重要なアジャイル的な部分があります。

ここまでを読んだ方はもうネット麻雀をプレイ可能です。ぜひ雀魂か天鳳をインストールして一度ゲームをプレイしてみてください。

ではまた。よい麻雀ライフを!

◆ネット麻雀なら以下の2つがおすすめ。

・雀魂:一番プレイヤー数が多いオンライン麻雀。キャラが可愛い系。やや重め。

・天鳳:シンプルでスピーディ。登録も簡単でID決めるだけなので1分で始められる。

◆第2回講座へ続く↓

麻雀の上がり方解説!失敗しないロンとツモのコツ【初心者講座2】

◆第1回講座を動画で見直す↓

麻雀初心者講座1:麻雀とはどんなルール?完全素人がネット麻雀を打てるまでの基礎知識を10分で解説!(YouTube)

※PDF版もあります。

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる