ネット麻雀をゼロから打てるようになろう講座の第2回「牌効率編」です。

第1回でルールをざっくり解説し、今回はアガリのためのコツを解説します。

ちなみに次の第3回ではベタオリを解説予定です。

この講座を受ければ、これまでよりリーチできる可能性がアップできます。

では始めていきましょう。

目次

麻雀の基本的な戦術。牌効率について

麻雀での基本的な戦術として、「受け入れの枚数(確率)を最大化する」のが一般的です。

以下で詳しく解説します。

どうして他の人ばかり上がるの?

麻雀をプレイしてみて、「牌をどのように切れば最短でアガリに向かえるのかがわからない」「なぜか他の人ばかりリーチをする」と思ったことはありませんか。

麻雀では切り順にセオリーがあり、このセオリーをマスターすることで、他の人よりも素早く聴牌(リーチ)することができます。

牌効率を身につけよう

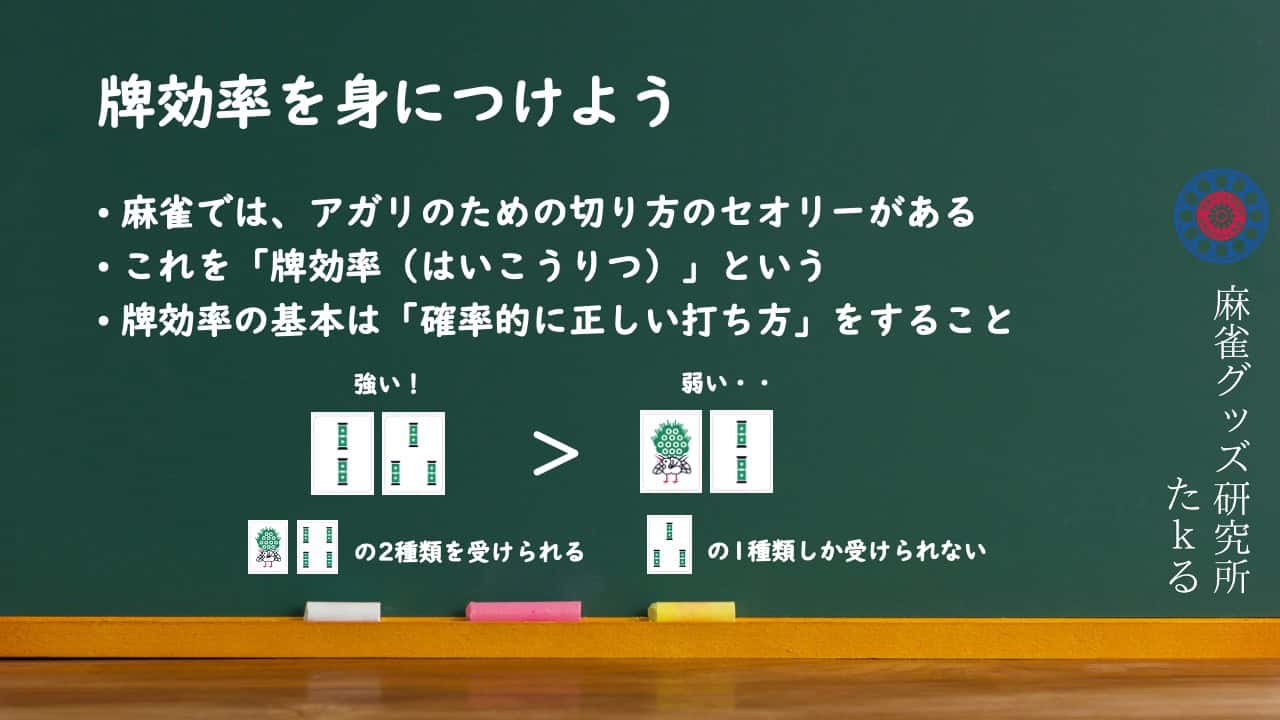

切り順のセオリーのことを牌効率と言います。

牌効率の基本は「確率的に受け入れが最大となる打ち方」をすることです。

具体的に解説していきます。

牌効率の基本:アガリ確率を最大にするためのコツ

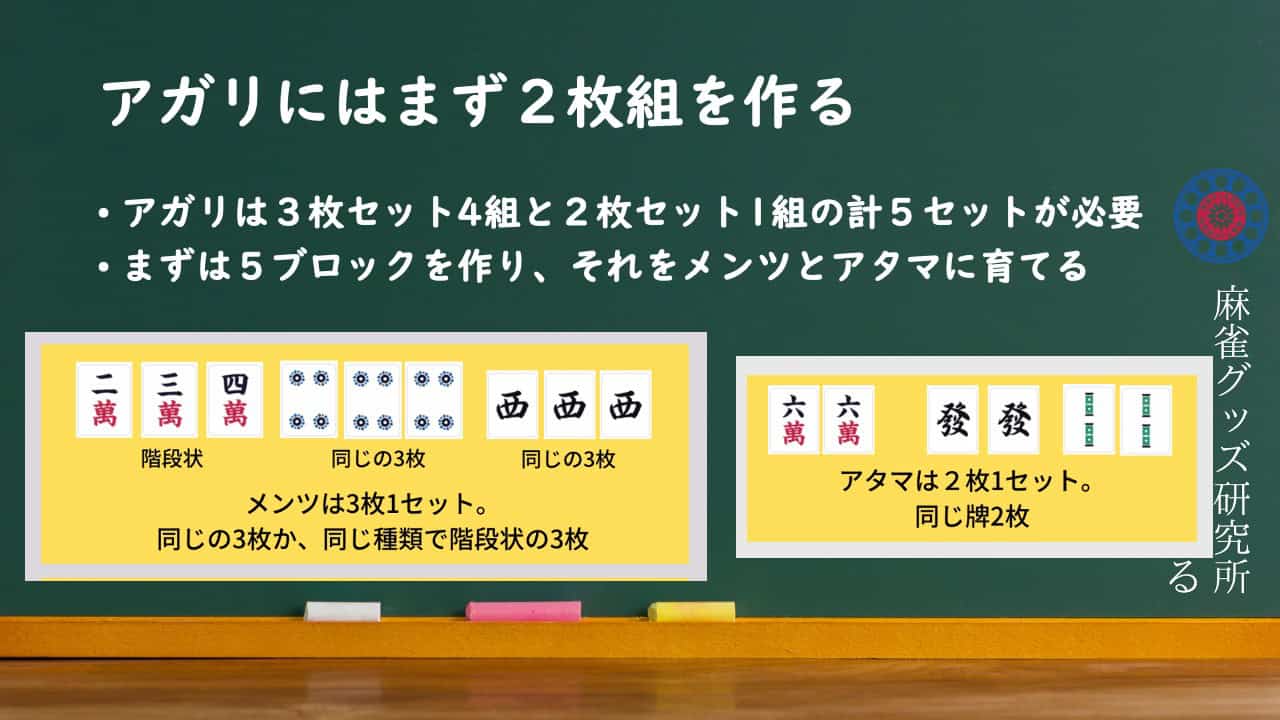

アガリのためには手牌で3枚組と2枚組を作っていく必要があります。

◆アガリの際に必要なもの

- メンツ=3枚組が4つ

- アタマ=同じ牌2枚が1つ

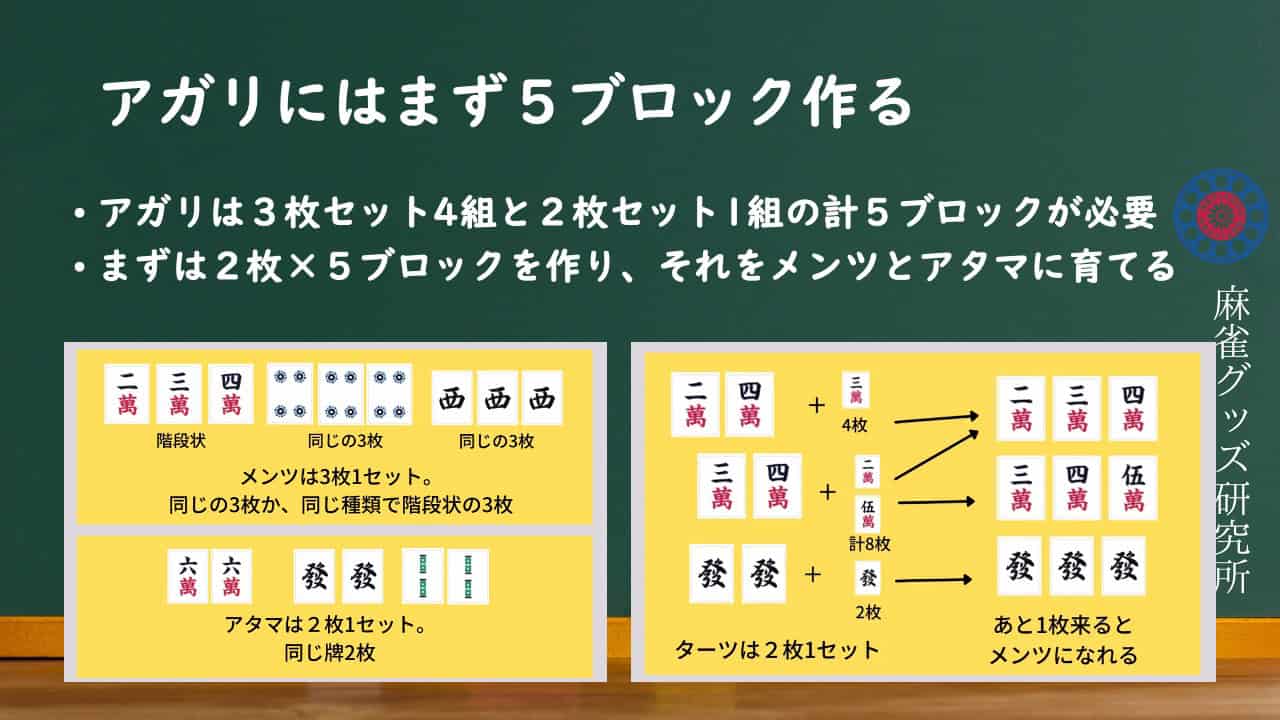

3枚組の元となる塊のことをブロックといい、まずは5つのブロックを作ります。

まずは5ブロックを作ろう

5つのブロックを作る際には、1枚で孤立している牌を2枚セットにすることが重要です。

2枚セットが5つできれば、あとはそれらを3枚組に育てていけます。

ちなみにこの2枚セットのことをターツといい、3枚セットのことをメンツといいます。

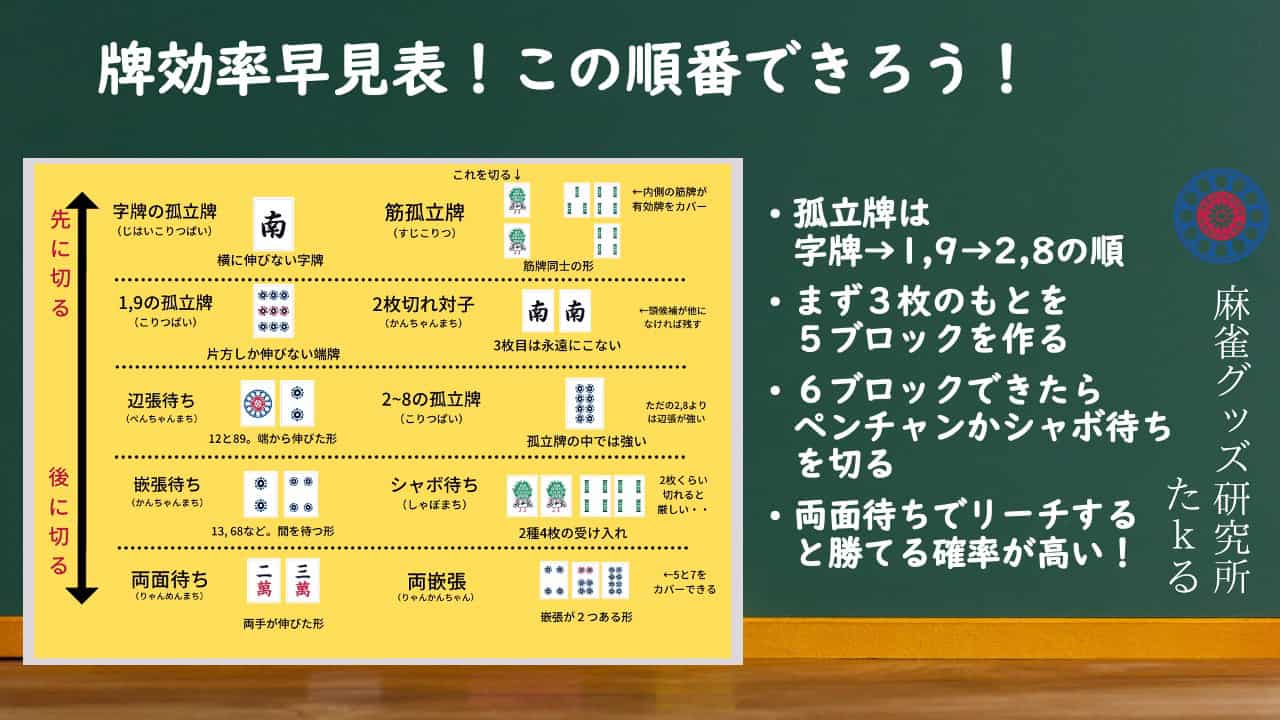

孤立牌の切る順番

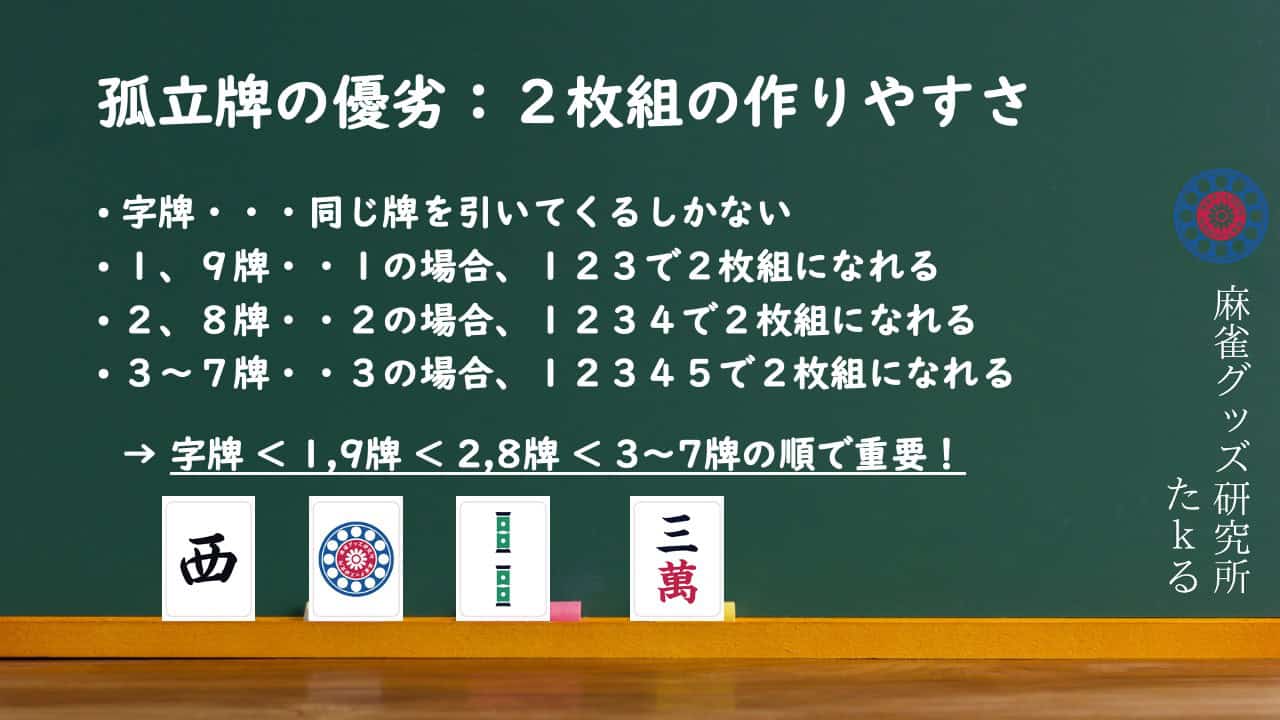

そのための孤立牌(1枚だけの牌)の切り順は以下の通りです。

字牌は、同じ牌を引いてくるしか2枚組になる条件がないため、先に切ります。

字牌以外の数字牌では、横に伸ばせる枚数が多い3〜7を優先的に残し、1、9牌を先に切ります。

これにより、確率的に2枚組ができやすくなります。

これが1つ目の牌効率です。

孤立した牌は字牌、1・9牌、2・8牌、3〜7牌の順で切る。

5ブロックができたら次のステップへ。

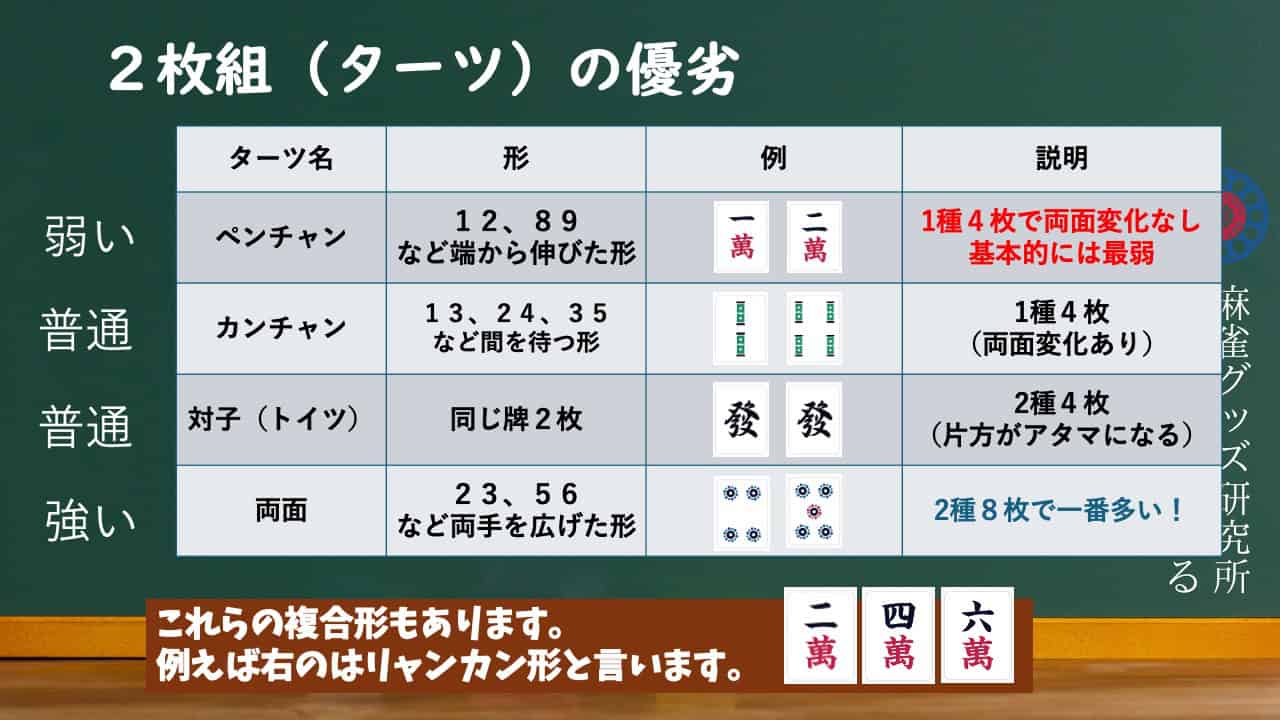

2枚組(ターツ)の優劣

アガリに必要な5ブロックよりも多くのターツができた場合や受け入れに必要な牌が場に沢山切られてしまった場合などは、最も弱いターツを切っていくことになります。

その際の順序はペンチャン待ちから切ると覚えましょう。

このターツには大きく4種類があります。

まず一番弱い形がペンチャンと呼ばれるターツです。これは1・2、8・9のように端から牌が2枚伸びている形で、メンツになるための受け入れは1種類のみです。

次にカンチャンです。こちらはペンチャンと似ていますが、挟み込むような形で真ん中を待つ形をさします。この形も受け入れは1種類なのですが、より受け入れの多いリャンメンへの変化があるため、ペンチャンより優位となります。

次に同じ牌2枚のトイツです。

これはアタマにも使う形であるため、アガリ時に1つは必須です。もう1つトイツがある場合には、どちらかが3枚になればそちらをメンツに、残った方をアタマにするという使い方ができるため、受け入れは2種類になります。

ただし、各種4枚のうち自身で2枚ずつを使っているため、枚数としてはペンチャンやカンチャンと同様に最大4枚となります。

役牌のトイツの場合はポンをできたり、3〜7の場合は両面待ちなどに変化することもあるため、カンチャンとほぼ同等の強さがあります。

場にきれている枚数には注意しましょう。

最後が最も強い形で両面待ちです。両面待ちは4・5のように両手を広げた形で、3と6の両方を受けることができます。

受け入れは最大で2種8枚と他の2倍あり、この形がたくさんあるとメンツが作りやすくなります。

そのほかでも2・4・6・のようにカンチャンが2つ繋がったリャンカンケイなどもあります。これもなかなかいい形です。

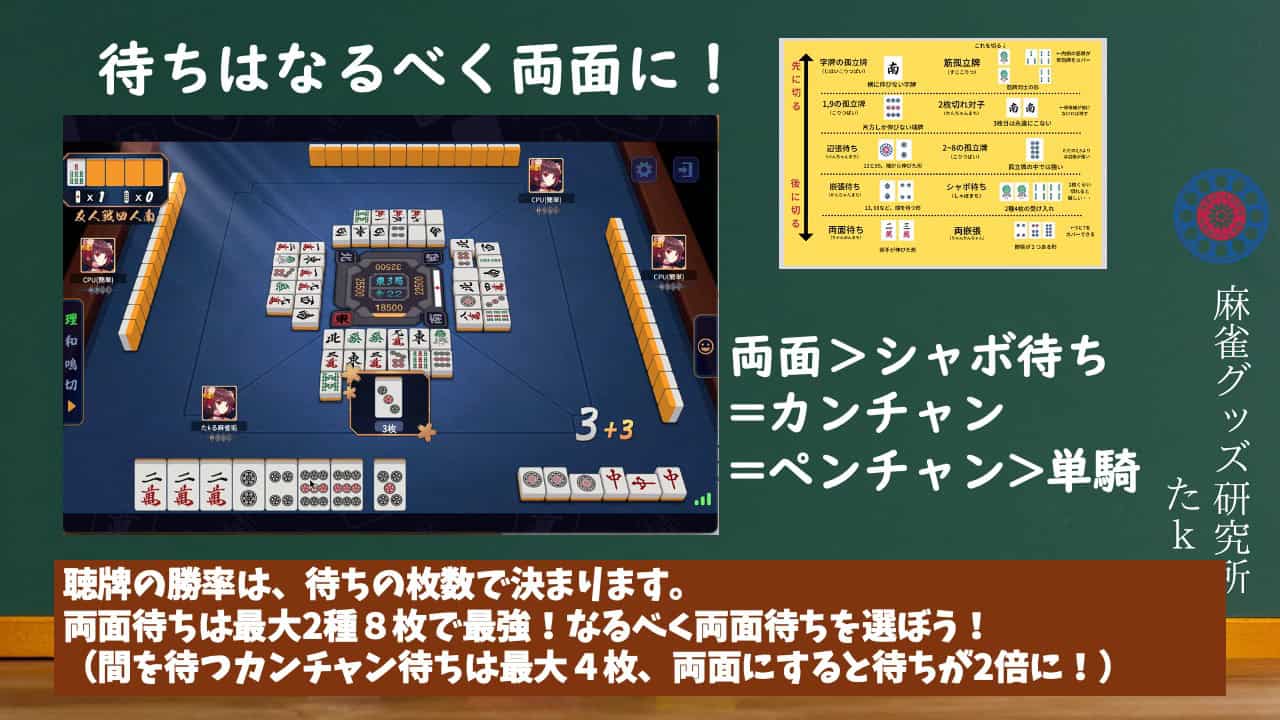

待ちの優劣

聴牌したらリーチをかけます。このときのアガリ牌(の種類)のことを「待ち」といいます。

この待ちは、ターツとなることが多く、強い形で待っている方がアガリの確率をアップできます。

できるだけ強い形である「両面待ち」が残る形を残しましょう。

聴牌後に変化した場合もなるべく両面待ちにしましょう。

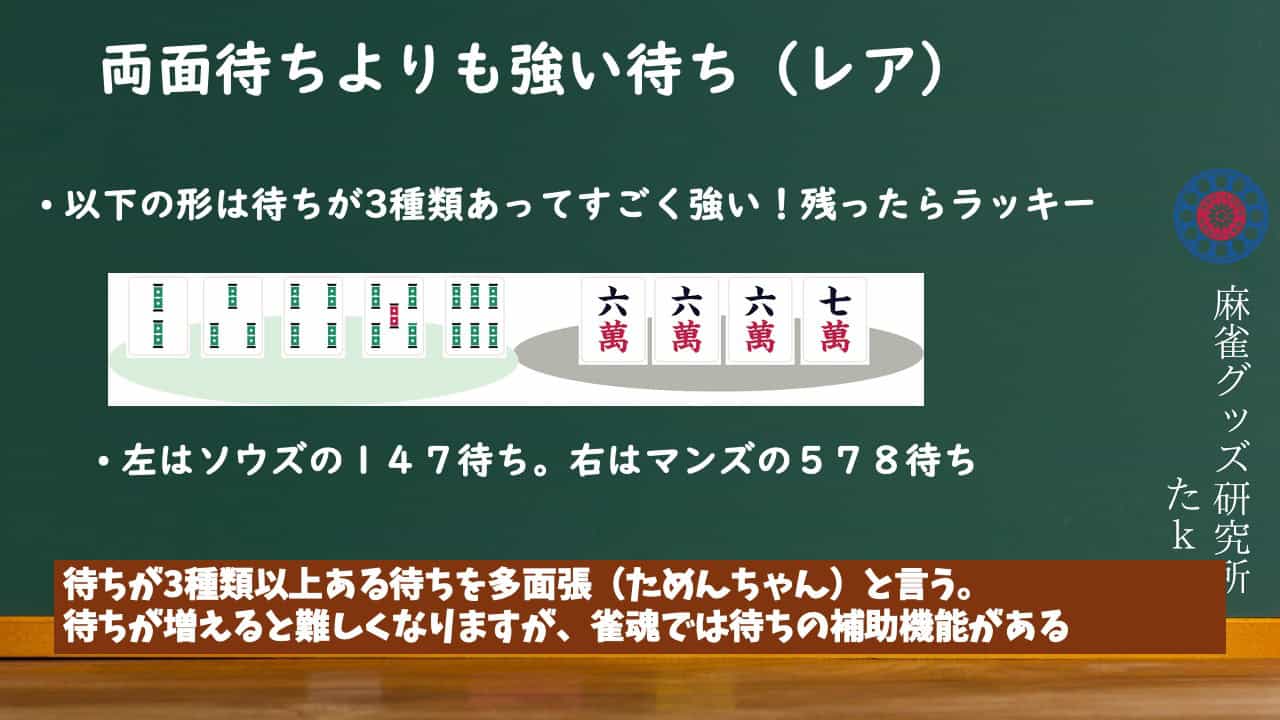

両面待ちより強い形もあります。

まとめ:牌効率早見表

まとめると以下の通りです。

図の上にあるほど、重要度が低く先に切る牌になります。

牌効率の練習問題

では練習問題に入ります。

第1問

こちらのケースで何を切ったら良いでしょうか。

答えは・・

「白」または「中」です。

字牌は横に伸びないため、孤立牌の中で最も優先度が低く、先に切ります。

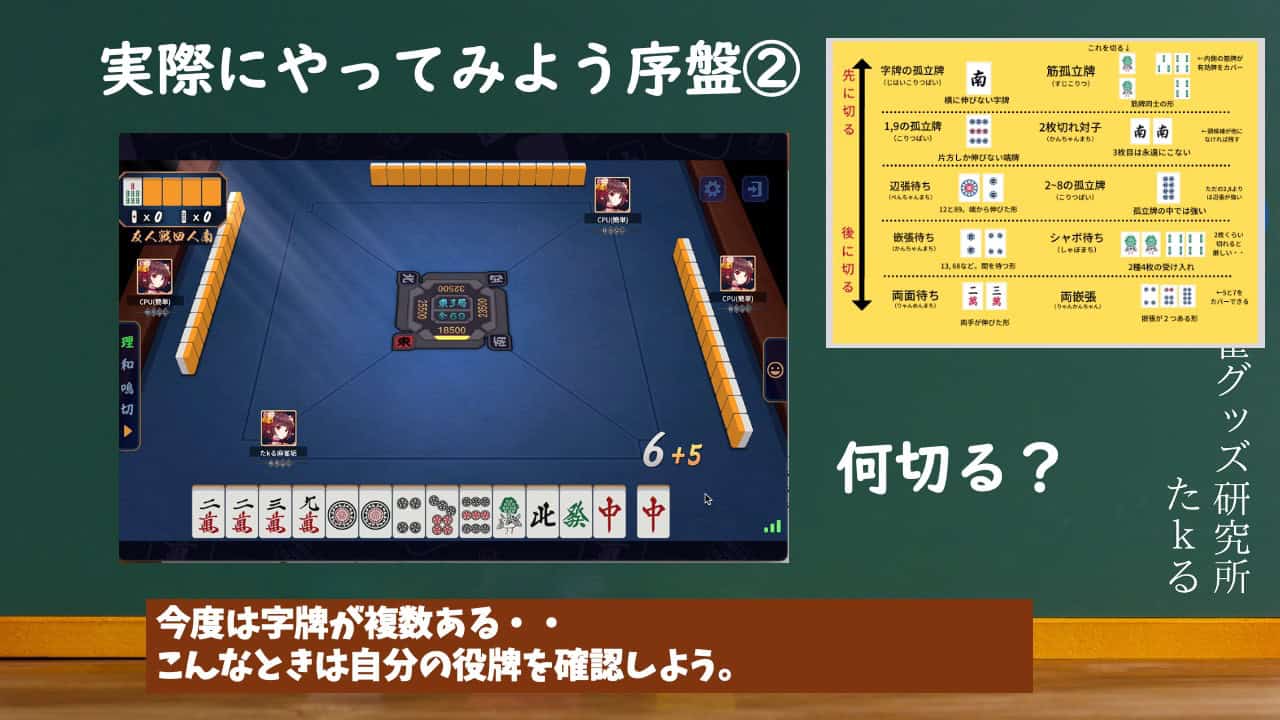

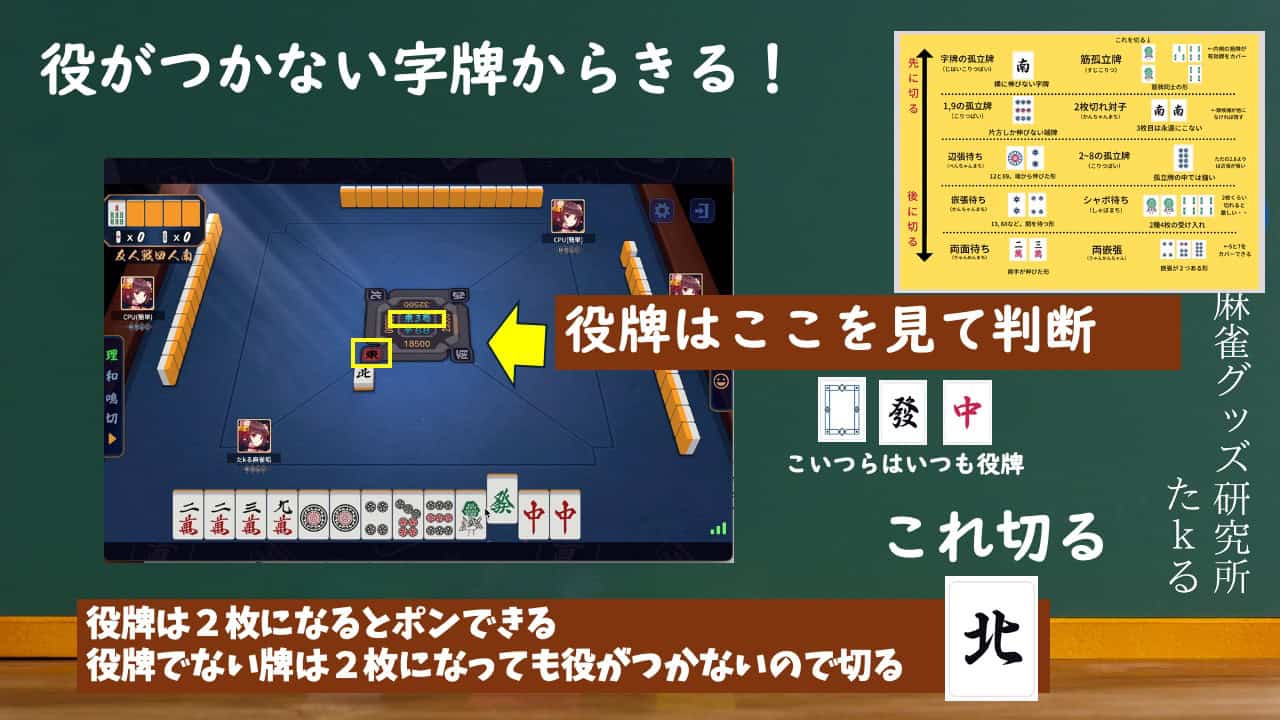

第2問

第2問です。先ほどと同じく序盤の何切るです。

この場合は、「北」を切りましょう。

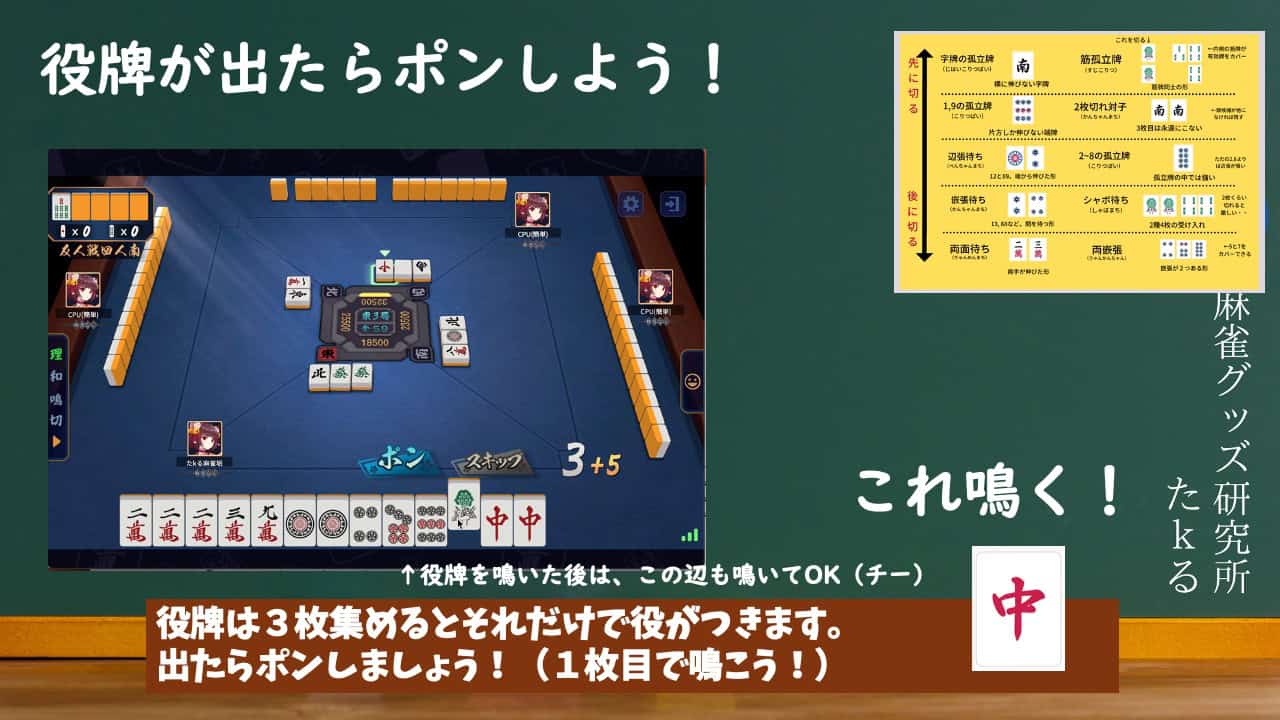

孤立した字牌ということで、「發」でも良いのですが、「發」は2枚重なると「役牌」となる牌です。

「北」はそうではないので、より優先度が低く先に切りましょう。

ちなみに「中」が出た場合はポンをしましょう。役牌は3枚集めることで、役が確定します。

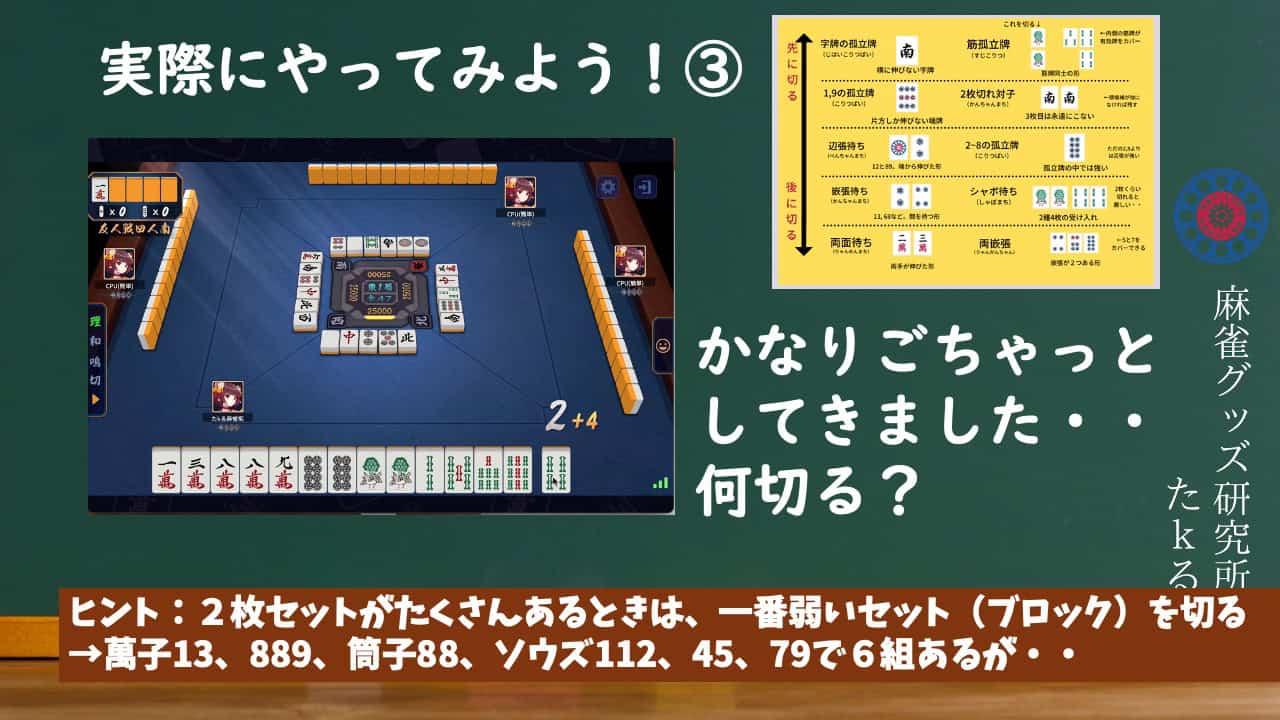

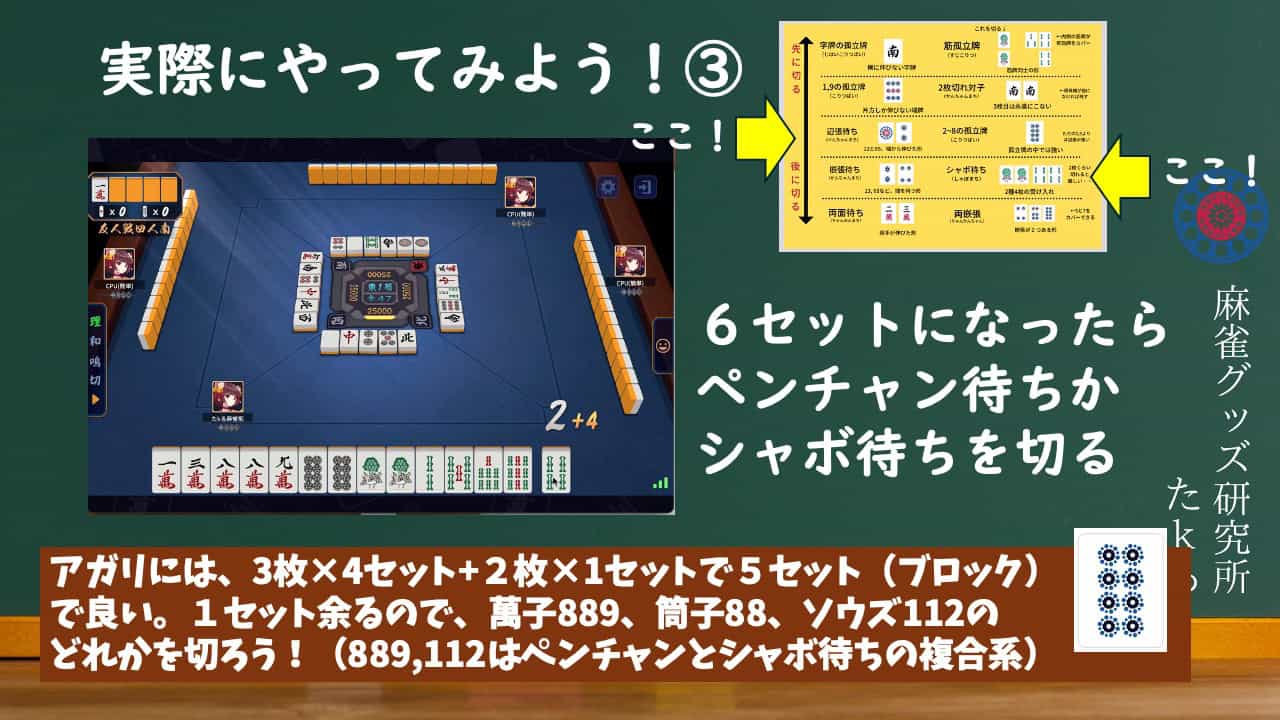

第3問

今度は孤立した牌がなくなった場面です。この場合は・・

ターツ(2枚組)の比較となります。

対子とペンチャンが複合しており、少しわかりにくいのですが、最も弱い形は「対子(のみ)」となる8ピンです。

なので8ピンを落としていきます。

6セットのターツがある場合には、一番弱い部分を切っていきましょう。

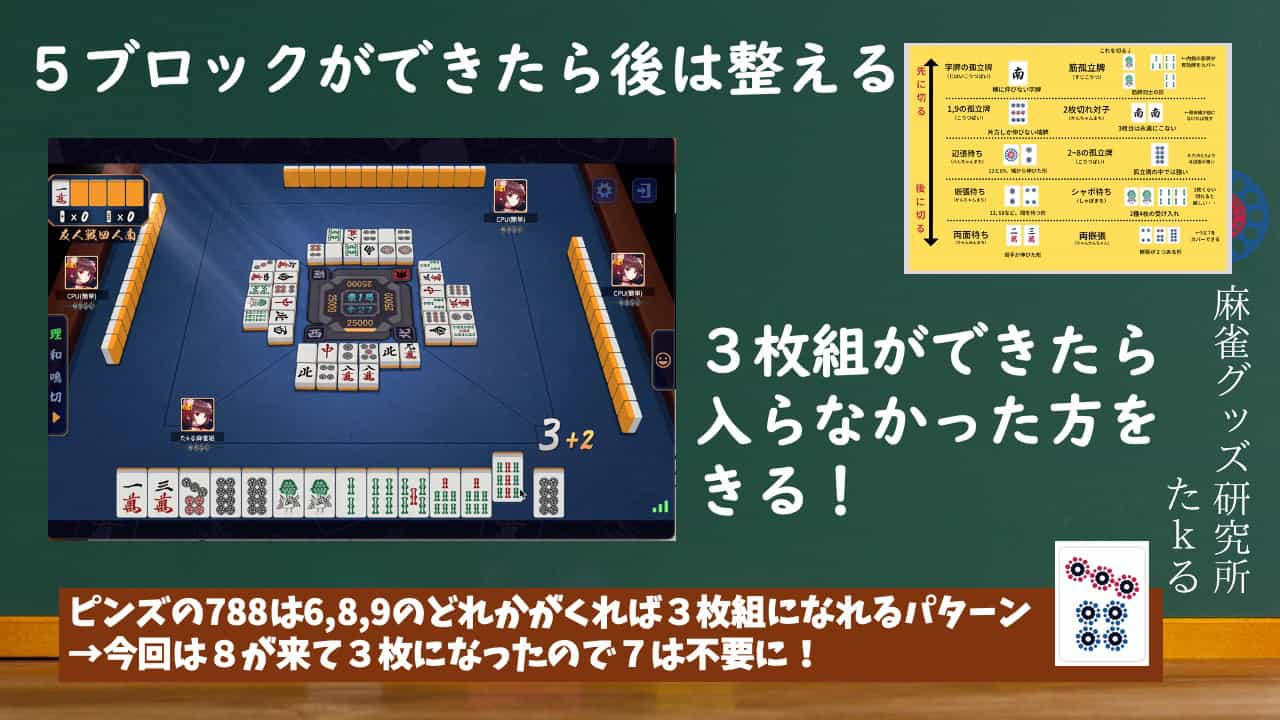

第4問

こちらはいきなり答えを出してしまっていますが、3枚組ができて不要となった牌は切るようにしましょう。

この図では、筒子の788の部分が888の3枚組(メンツ)になりました。

その結果、7ピンは不要となります。

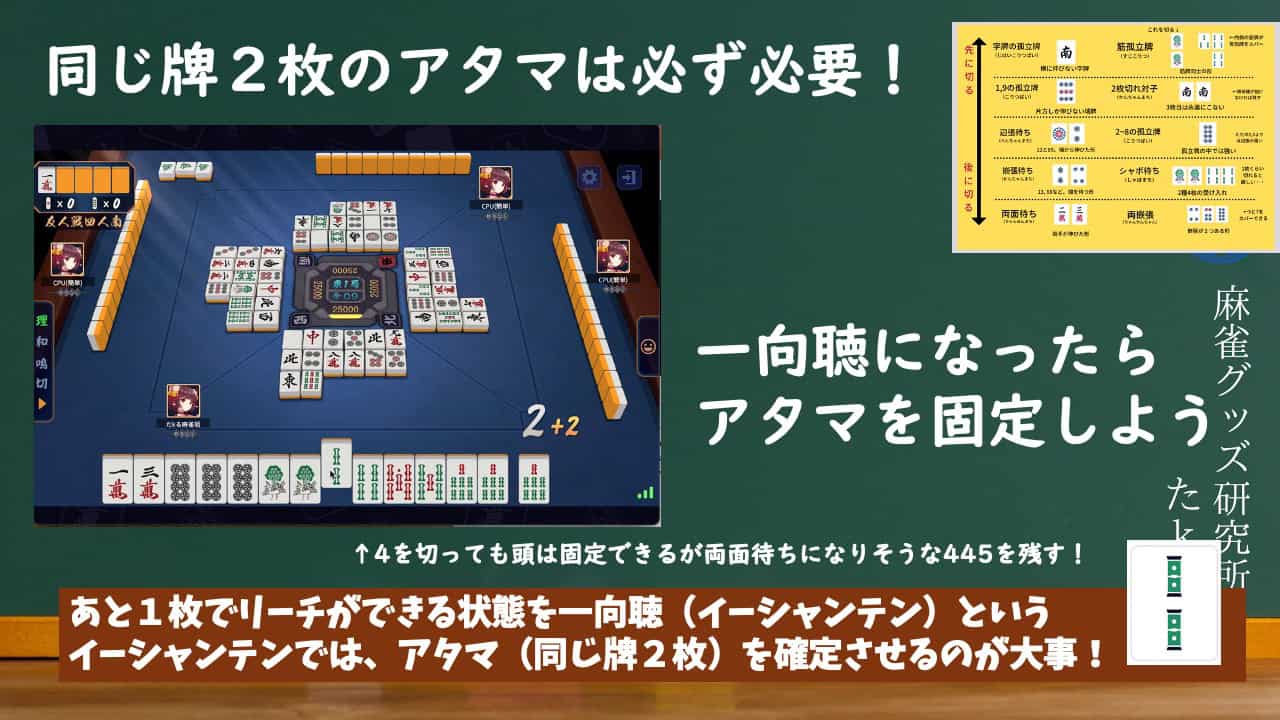

第5問

さらに手が進み、あと1枚入れば聴牌(リーチができる)という場面。

こんなときは、

- アタマを作ること

- 両面待ちが残りやすくすること

を意識しましょう。

ソウズの445の形は両面待ちになりやすいので残し、2ソウを切ります。

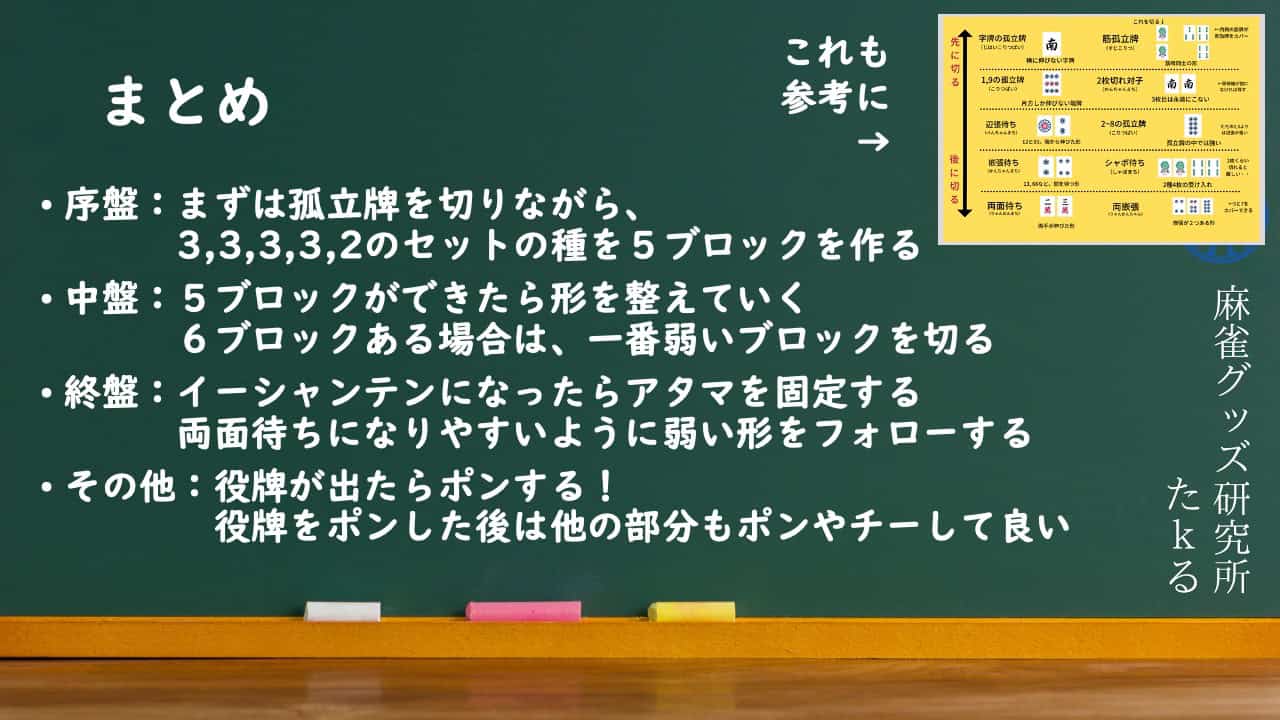

まとめ

牌効率のまとめです。

序盤は孤立牌を切りながら、5ブロックを作ります。

5ブロックができたら、ターツの形を整え、6つ以上ブロックがある場合は、1つ落とします。

イーシャンテンになったらアタマを固定し、なるべく両面待ちが残るようにしましょう。

以上になります。

牌効率についてより学びたい人は、ウザク本がおすすめです。

ではまた。良い麻雀ライフを。

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる