ネット麻雀を独学で覚えたいという人に向けて、完全初心者がネット麻雀をそこそこ打てるようになるまでに学ぶべきことをまとめました。

目次

ネット麻雀の覚え方!リアル麻雀との違いとは?

まずはネット麻雀とリアル麻雀の違いについて見ていきましょう。

ネット麻雀とはオンライン対戦で全国の人と対戦できる麻雀を指し、リアル麻雀とは実際に家や雀荘などで卓を囲んで牌をつまんで行う従来の麻雀を指します。

この両者ではルールを覚えるうえで若干違いがあります。

ネット麻雀では、ゲームのすすめ方は覚える必要がないのがポイントです。

具体的には、牌をどう積んだらよいかとか、どこから牌を取りだせばいいかとか、嶺上牌はどこを卸せばいいのか、みたいなのはネット麻雀では、ゲームが勝手にファシリテート(誘導)してくれます。

なので、この辺の話は覚える必要がなくなり、リアル麻雀よりも取っつきやすいのが特徴です。

ただ、ネット麻雀だからこその落とし穴もあって、盲点になりがちなのが「役」です。

麻雀ではアガリをするためには役が必要ですが、リアル麻雀なら「これは上がれないよ」とか、「役がないとだめだよ」同卓者が教えてくれますが、ネット麻雀ではそういった説明はなく、ただ理由もなくアガれなくなるだけです。

なので役という概念を知らないと、「なにこのゲーム!?くそげーかよ!」となって楽しさを感じる前に投げ出してしまうということにもなりかねないので注意が必要。

ネット麻雀とリアル麻雀のルールをおぼえるうえでの違いをまとめると以下の通りです。

◆ネット麻雀

・ゲームの進め方を知る必要がなく独学で楽に始まられるが、役などの概念を知らないと楽しさをわからないうちに投げ出してしまうことも

◆リアル麻雀

・牌の取り出し位置や山の積み方など覚える点は多いが、基本的には人から教わる前提のため手戻りは少ない

以下では、この2つの麻雀のうち、ネット麻雀を独学で覚えるための方法を解説していきます。

麻雀の大まかな目的と流れ

まずは麻雀の全体像を大まかに把握しておきましょう。

麻雀では、手を上がり形と呼ばれる特定の形にもっていくことで収益を得て、最終的に点数が多い人が勝ちというゲームです。

ただ、相手の上がりに貢献してしまうと点を奪われてしまうため、自分の手を整えるか、あるいは相手のほうが手が整うのが速いと見るや、逃げに回るというような押引きが大切となります。

では、続いて具体的にどのように、手を作っていけば良いのかという点について、見ていきましょう。

アガリ形と役を覚えよう

麻雀でアガリとなるためには2つの条件を満たす必要があります。

一つは、形がアガリ形であること、そしてもう一つの条件は役があることです。

それぞれ解説していきます。

アガリ形って何?

アガリ形というのは、いわばペア分けがきっちりなされていること。

麻雀では13人+1人のクラスのような感じで、これを3人ペア4グループと2人ペア1グループに分けるとアガリ形となります。

では、どんな集団ならグループとして認められるか、というと以下の2つが対象です。

1.同じ牌が3つある(3,3,3)

2.同じ色で数が階段状(4,5,6)

UNOみたく、違ういろでも同じ数字ならいっしょみたいなのはなくて、あくまで同じ色に限られます。

最後の2人ペアは2の条件を満たす必要があり、2,2みたいになっているとOKです。

これを4つ作ると以下のような形となり、アガリ形となります。

役について覚えよう

続いては役という概念について説明します。

麻雀では、アガリ形を整えただけでは、アガリとして点数を受け取ることはできません。

アガリ形をととのえただけの集団はいわば寄せ集め、意味のあるグループではないからです。

なので、「この集団はどんな集まりですか?」と問われた時に、「全員同じ色です」とか「全員2~8だけです」みたく答えられる理由の部分が役となります。

この役については全部で37つあって全部覚えるのは大変ですが、まあ、重要なのは10個くらいなのでまずはそこから覚えていきましょう。

◆参考記事

で、アガリ形と役、この2つがそろうと初めてアガリ!となるわけです。

ちなみに、麻雀では鳴きという他の人の手で要らない子となった牌をもらってきて自分のチームに入れてあげる技があるのですが、そのよその子をいれていい役と、そうでない役があるので、そこについても併せて把握していく必要があります。

◆参考記事

牌を切る順番を覚えよう

では、続いてアガリを作るための牌の切り方を学んでいきましょう。

麻雀では自分の手を1枚ずつ入れ替えながら徐々にアガリを目指していきます。

偶然にも配られた時点で役もあってアガリ形も整っていれば苦労はないですが、そうはいかないことが多いです(1/33万の確率といわれています)。

なので、山札からやってきた牌のうち、誰を手に残して、誰を捨てればいいのか、という選択をしていく必要があり、この選択を最適化することを牌効率といいます。

基本的な考え方としては、役は道中どこかで作るとして、時間がかかるアガリ形の整える方を重視して考えていきます。

で、アガリ形としては、先ほども紹介しましたが、

1.同じ牌が3つある(3,3,3)

2.同じ色で数が階段状(4,5,6)

という2つの状態がグループです。

麻雀牌は1種類4枚ずつなので、同じ牌を3つ集める条件1は、シェア75%を取らねばならずけっこう難しいです。

なので、できる限り条件2のように横に伸ばしていくのが効率的。

そう考えたときに、着目すべきなのが各麻雀牌の立ち位置の違いです。

アガリ形を整えるには1、9、字牌を切り捨てる

麻雀牌は大きく4種類に分かれていて、萬子、ピンズ、ソウズはそれぞれ1~9、字牌は7種類すべて独立です。

独立系の字牌やあるいは萬子などでも1とか9はあまり横に広がりにくい。

一方で萬子、ピンズ、ソウズの2~8は両方に伸びがありお得な牌となります。

なので、主に字牌や1,9牌を切り真ん中を残していくというのは第1の戦術です。

そうして2~8を残していると、24とか23というようにあと一つでグループが作れる形が出来上がってくることがあります。

この形をターツといい、これをガンガン作っていくのが第2の戦略です。

よりよいターツでメンツを作れる確率を上げる

このターツにも良し悪しがあって、例えば22とか24という形では、前者は2を後者は3を引かねばなりません。しかし、もしも23というターツなら1か4を引けばよく確率は高い。

なのでこの23とか56というような両方に手を伸ばした形を増やしていくのがポイントです。

この両方に伸ばした形を両面ターツといいます。

両面テープの両面と同じですが、読み方はリャンメンと呼びます。まあ、どうでもいいですが。

まとめると、1,9、字牌を切ってターツになりやすい牌を残し、ターツもより良い形を残すようにする。そうすると、自然と3つのグループが出来上がり、アガリ形が完成する!というのが麻雀の切り方です。

細かい話はいろいろありますが、簡単に言えばこの2つだけです。

細かい話が知りたい人は「何切る問題」というドリルをすると、効果的な形がいろいろ乗っているのでオススメ。けっこう楽しいです。

◆参考記事

ベタオリを覚えよう

ここまで覚えたら、攻撃面は完璧ですが、まだ守備がザルです。

なので最後にベタオリをおぼえましょう。

ベタオリというのは、相手の上がりに貢献しないようにする技、要は防御態勢をとって点を減らさないようにすることです。

麻雀では、アガリが完成する最後の1牌を自らの順番で山から引いてくるか、あるいは人の捨て牌を使うかによってアガリが分かれており、前者はツモ、後者はロン(出上がり)といいます。

ツモの場合は誰のせいでもないので皆で割り勘ですが、ロンの場合は最後のピースを捨てた人が一人払いでうす。

なのでこの振り込みを繰り返す人は、気前のいい人として好かれるかもしれませんが、お財布的には苦しくなります。

麻雀では人望よりも点棒の数で勝敗を競うので、この振り込みを避けていく必要があります。

では、どうやって振り込みを割ければいいのというと、相手が絶対にアガリにできない牌をきればいいわけです。

そんな牌あるの?というとあるんです。

見分け方はいろいろあるんですが、有名なものとしては、以下の3つがあるので、まずはこれを覚えましょう。

1.現物

2.筋

3.壁

それぞれ簡単に説明してきます。

ベタオリの基礎1:現物

現物とは、すでに相手が捨てている牌です。この牌はいらないから捨てているのであってアガリに使われる可能性は低いですし、麻雀ではルール上一度捨てた牌で人からロンすることは禁じられています。

なぜかというと、一度ツモした形から1枚切ると、好きな牌でロンできることになり、ずるいから。

この現物はルールに守られているので絶対安心な牌です。

ベタオリの基礎2:筋

とはいえ、相手の捨てた現物牌がそんなに都合よくあるか、というとそうでもありません。

そんなときは、筋という概念をつかっていきます。

筋というのは両面ターツでの両手のこと。

手作りのときの話を考えてもらえるとわかるかと思いますが、基本的に効率がいいのは両面ターツです。

なので、聴牌(あと一つでアガリの状態)をしたときにも、両面で待っている可能性が高くこれを避けていこうというわけです。

で、筋って何なの、という話に入っていきますが、これは簡単に言えば「3つ飛ばしてあほになっていい権利」みたいな感じ。

つまり、6がきれていれば3と9は大丈夫!みたいな。

なんでこんなことが言えるんだ!というと、両面ターツを考えると分かります。

3が当たる形はいうと45と待っている状態で、6を切っているとこの場合も待ちの一部がフリテンなのでロンは不可能です。

なので、3を切っても大丈夫という理論です。

両面以外で待たれている場合はこの限りではないですが、まあ、半分くらいは両面待ちなのでけっこう躱せます。

ベタオリの基礎3:壁

最後は壁という概念です。

これも両面待ちを避けるためのテクニックなのですが、理論としては文字通り壁!といった感じで、麻雀牌が4枚しかない点を利用します。

例えば、8が4枚切れている場合の9は78という両面ターツではありえません。8がないので。

なので大丈夫!という理論。

単純だけど有効な戦術です。

ベタオリのタイミング!いつ降りるべきか?

最後にベタ降りのタイミングについてお話しします。

折り方がわかってもそもそも下りるタイミングがわからないと使いようがありません。

これは単純でリーチが入った時です。

リーチという役があって、これはリーチと宣言することで役となるタイプなので、これを相手がしかけてきたら、確実に聴牌です。

なのでこれが来て、自分の手がいまいちなら下りましょう。

◆参考記事

あとは実践あるのみ:オススメは天鳳!

ベタ降りまで覚えたらもうあなたは初心者ではなく、初級者です。

あとは実践あるのみ!

オススメはオンライン対戦麻雀天鳳というゲーム。

段位が細かく分かれており、プレイヤーのレベルも高く、ユーザも多いという三拍子そろったゲームです。

上位者の観戦機能とか、自分の打ち筋を振り返る牌符が自動保存されたりもするので初心者が麻雀を学ぶのには最適。

基本無料で、有料会員になるとちょっとだけパワーアップします。

まあ、どっちでもよいかなと思います。

以上、ネット麻雀の覚え方でした。

どうもありがとうございました!

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

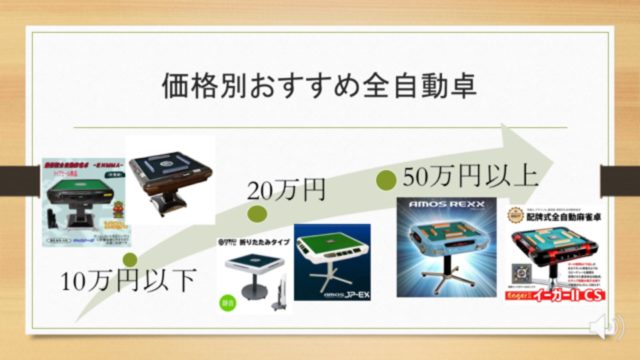

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる