本記事では麻雀牌(まーじゃんぱい)の種類と読み方を解説します。

本記事で分かる内容

- ざっくりした種類(4種)の分け方

- 数字(1~9)の数え方

- それぞれの牌(34種)の読み方

- 2枚や3枚セットの牌の呼び方

麻雀で使うあの小さな四角のことを麻雀牌といいます。

こんな感じ↓

今日は、その麻雀牌の読み方を紹介していきます。

ちなみに

「読みってそっちの意味かー!もっと高度な手牌読みとかかと思ったわー!」

という人は以下の記事がそんな感じなのでそちらをどうぞ!

という人はそのままどうぞ!

では、参ります。

目次

麻雀牌の種類と読み方、数字の数え方まとめ

ではさっそく麻雀牌の読み方を見ていきましょう。

以下ではそれぞれのセクションに分類して解説していきます。

- ざっくり4種

- 数字の読み方

- 34種類の読み方

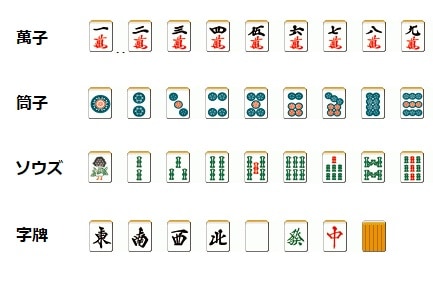

まずは大きく4つに分類してみよう(萬子、筒子、ソウズ、字牌)

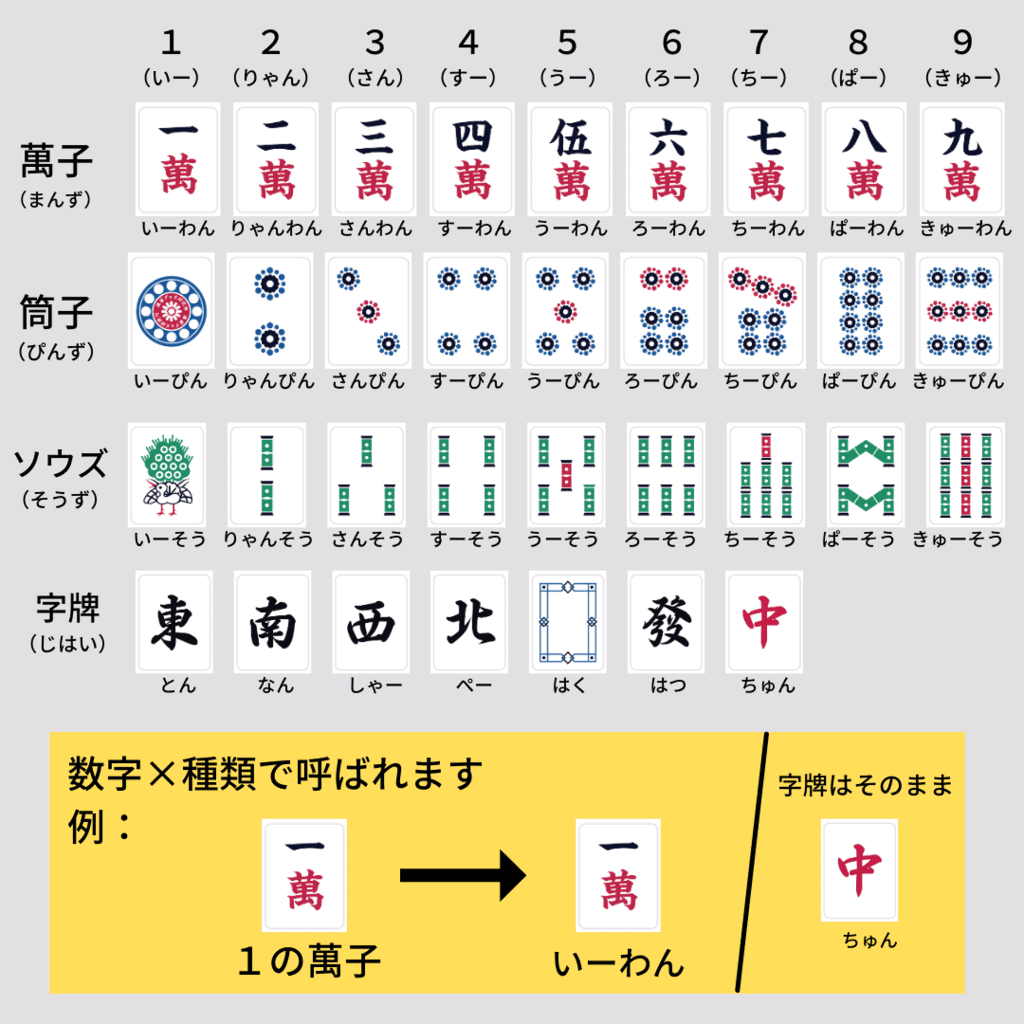

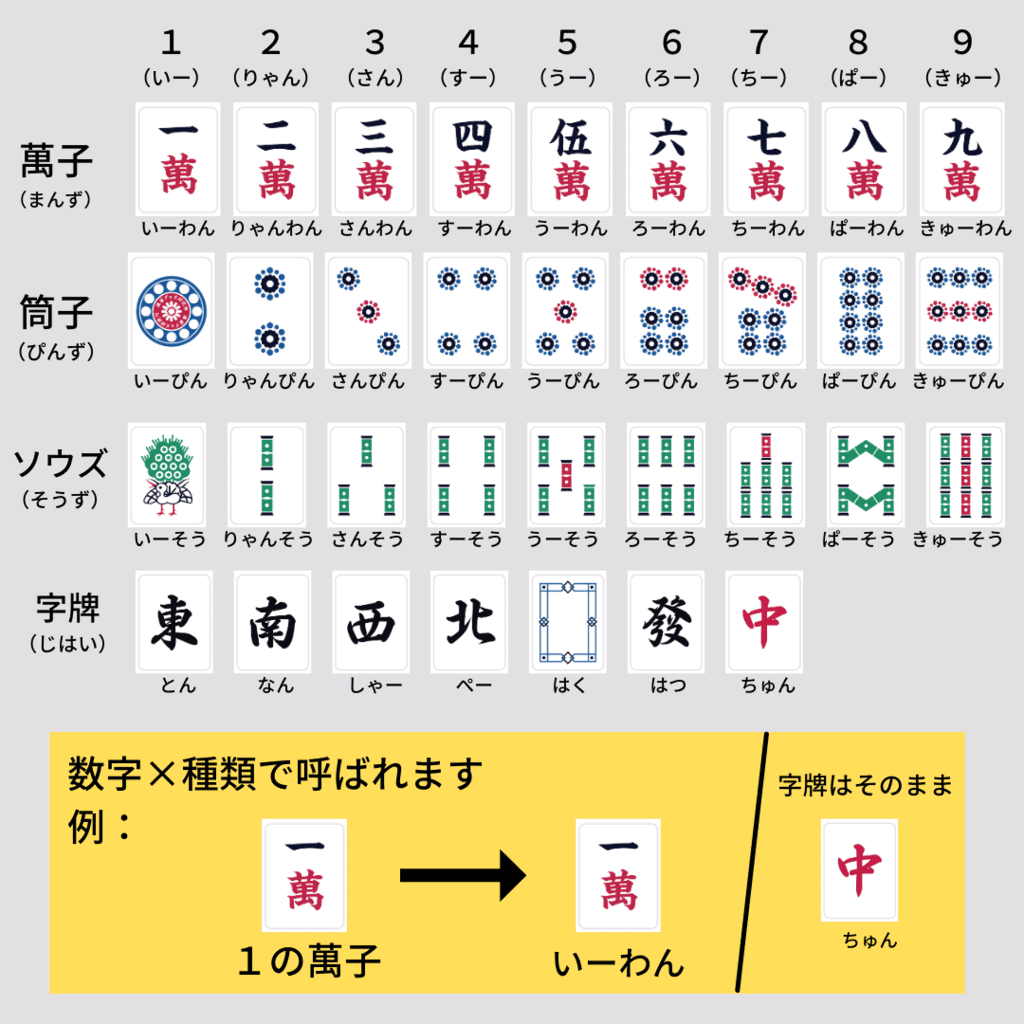

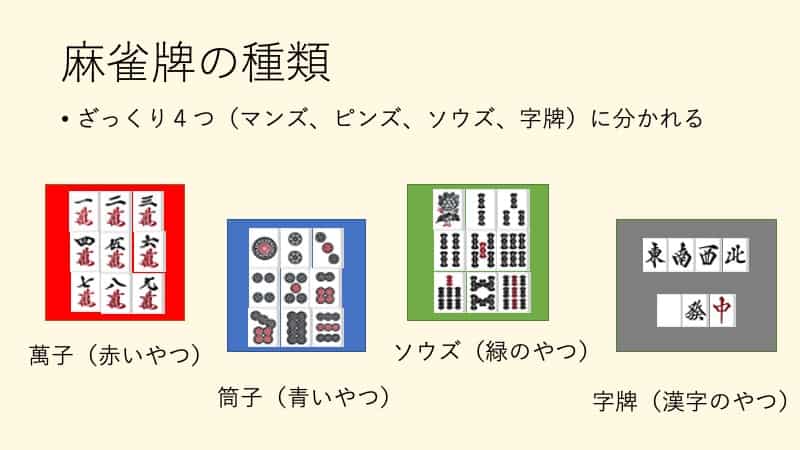

麻雀牌は大きく4つに分かれます。

それらは萬子(まんず)、筒子(ぴんず)、ソウズ、字牌(じぱい・つーぱい)です。

それぞれ

- 萬子はお金の単位

- 筒子は貨幣

- ソウズはお金を通す糸

をイメージして作られているそうですね。

それぞれの特徴は以下の通り。

まあ、言葉で説明してもよくわからないと思うので現物をみてみましょう。

上から順に、萬子(マンズ)、筒子(ピンズ)、ソウズ、字牌となります。

字牌の中に何も書かれていないものがありますが、これは白が書かれているという扱いです。

※ちなみに、上の図での字牌の一番右(縦縞)は牌を裏返した時の模様を示したものなので牌の模様ではないです。

↓こんな感じ

枠があるタイプもある↓

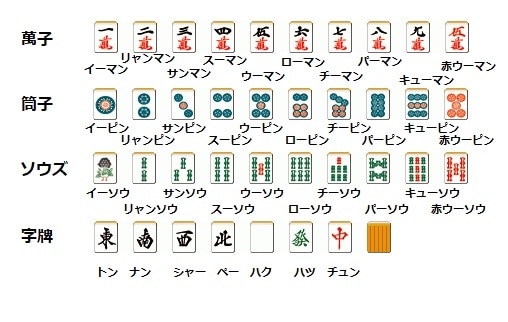

数字の読み方(数え方)は中国語風

麻雀では1~9の数字にそれぞれ中国語風の読み方がついています。

続いてはその数の読み方を覚えましょう。

牌の数の読み方は以下の通りです。(かっこの中は麻雀以外での中国語の数の読み方)

- 1…いー(イー)

- 2…りゃん(アー)

- 3…さん(サン)

- 4…すー(スー)

- 5…うー(ウー)

- 6…ろー(リュー)

- 7…ちー(チー)

- 8…ぱー(パー)

- 9…きゅー(ジゥ)

中国語だとイーアーサンスーと続くので大体一緒ですが、2や6の読みが少しだけ違うことがわかるかと思います。

萬子の1の場合はイーマン、ソウズの2ならリャンソウといった感じで数と色を続けて呼ぶのが習わしです。

図で表すとこんな感じになります。

理由はよくわからないですが、むしろ日本語に近くなっていて楽なので、まあそういうものかーと覚えましょう。

字牌の読み方を覚えよう!東西南北白發中

上ですでに字牌の読み方も書かれていますが、あらためて字牌の読み方について紹介していきたいと思います。

字牌は、

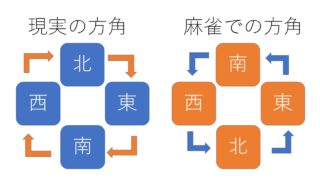

- 東南西北(とん、なん、しゃー、ぺー)の方角牌4種

- 白(はく)、撥(はつ)、中(ちゅん)の三元牌(さんげんぱい)3種

の計7種から構成されます。

読み方は中国語読みなので日本語とは微妙に違う点も多いですが、直感的には覚えやすいかなと思います。

気を付けるべきは西(シャー)と北(ペー)くらいです。

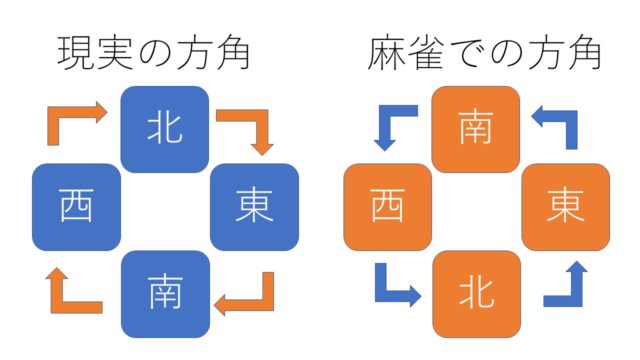

むしろ間違えやすいのがその順番で、麻雀では東西南北ではなく東南西北(トンナンシャーペー)の順で数える点を注意しましょう。

星座早見表と同じ概念です。方角に関する詳しい話は以下をどうぞ。

麻雀牌の組み合わせの種類と読み方を覚えよう(2枚、3枚編)

ここまでで単体の牌の読み方はすべて完了です。

続いては、2枚以上の牌の組み合わせの読み方について見ていきましょう。

麻雀では手牌の枚数が、

- 待ち番では全部で13枚

- 和了(アガリ)の時には14枚

となります。

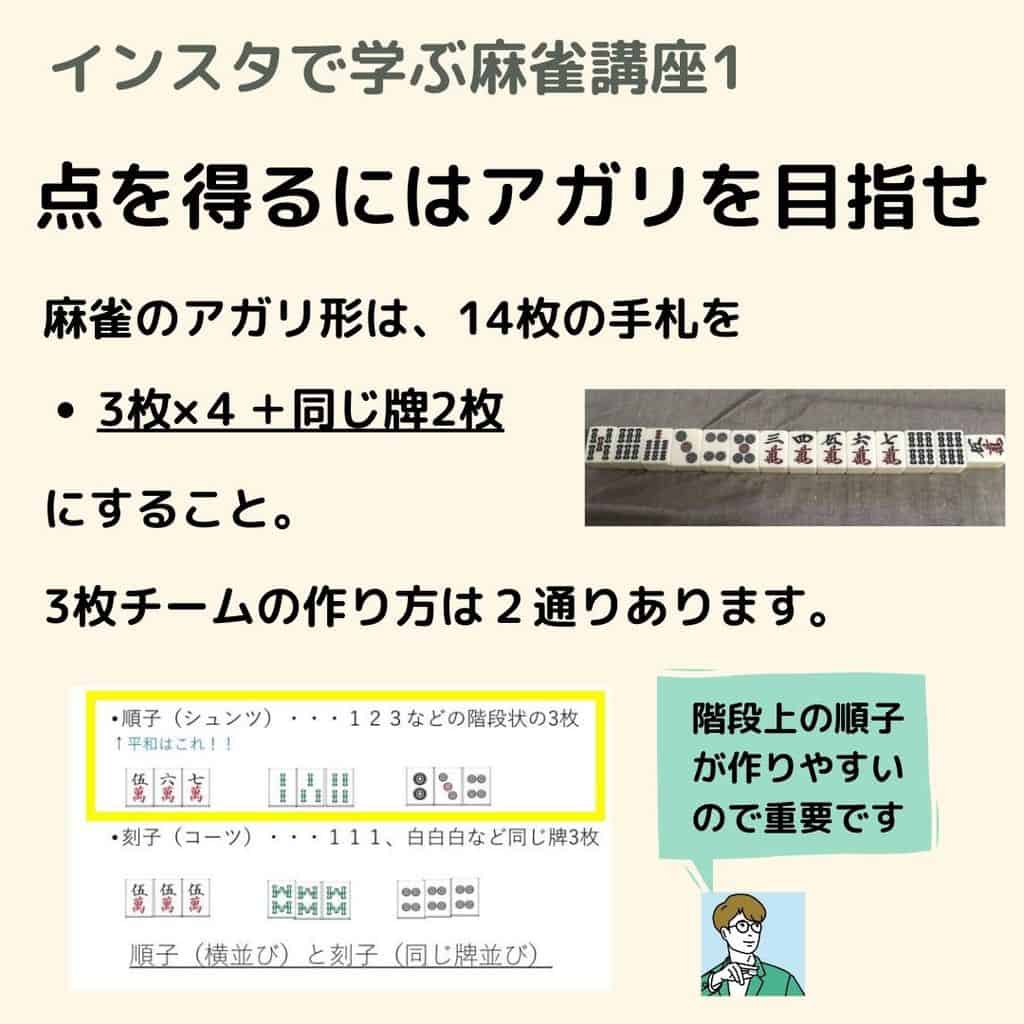

で、これを

- 3×4+2のチーム

- あるいは2×7のチーム

に分けていくことになります。

こんな感じ↓

麻雀では3つずつの牌の組み合わせ、2つの牌の組み合わせを集めることでアガリを目指すゲームなので、この組み合わせの読み方は重要です。

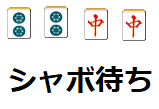

- 対子・・・同じ牌2枚のペア

- 面子・・・同じ牌3枚、または階段状の牌3枚のセット

ではみていきましょう。

対子(トイツ)は同じ牌2枚のペア

まずは同じ牌を二つ集めた場合のペアの呼び方ですが、これはトイツと読みます。

対になった子と書いて対子(トイツ)と読むのでわかりやすいかなと思います。

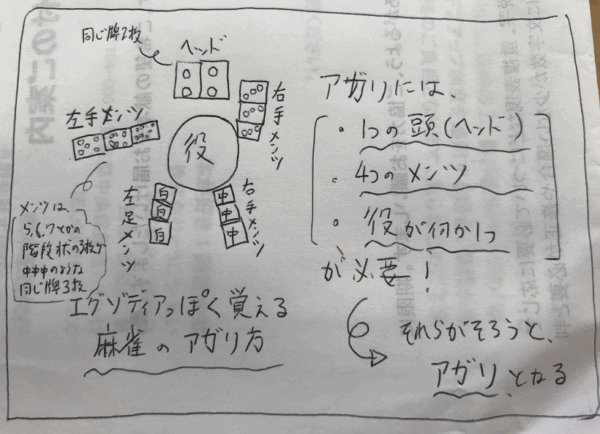

→エクゾディアに学ぶ麻雀のアガリ方【デュエリストの指導におすすめ】

麻雀では基本的にどんな和了形でも一つのアタマが必要なのでこのアタマは最重要です。

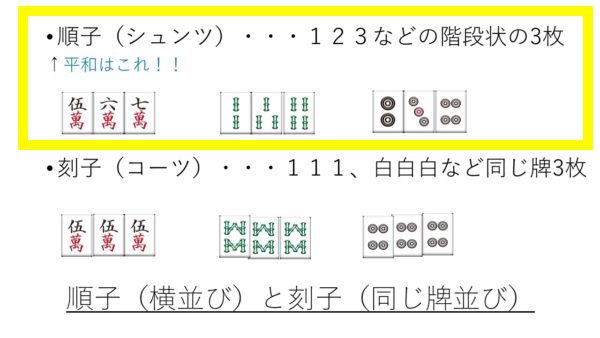

面子(メンツ)

続いて同じ牌が3枚かあるいは階段状に上がった牌が3枚組み合わさったものについての読み方です。

これは面子(メンツ)といいます。

麻雀では和了形に一つのアタマと4つのメンツが必要となるため、このメンツを如何に集めるかが勝負のカギです。

ちなみにメンツという言葉は、麻雀を打つメンバーを表すこともあるので文脈には気をつけましょう。

このメンツは作られ方により以下の3種類に分かれます。

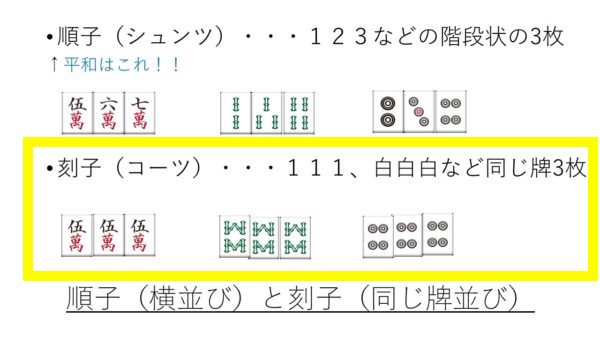

順子(シュンツ)

シュンツというのは123,789というように階段状に牌がつらなった3枚のことを指します。

萬子なら萬子で、ソウズならソウズで階段を作る必要があります。

字牌は数字がなくシュンツを創れないため、序盤で切られがちです。

刻子(コウツ)

シュンツとは逆に、同じ牌を3枚集めたものをコウツと呼び、これもメンツになります。

各牌は4枚ずつあり、そのうちの3牌を手に入れなければならないためけっこうコウツを作るのは難しいです。

その分点数的には高打点になりやすいように優遇されているので、逆転を狙いたいときにオススメなメンツです。

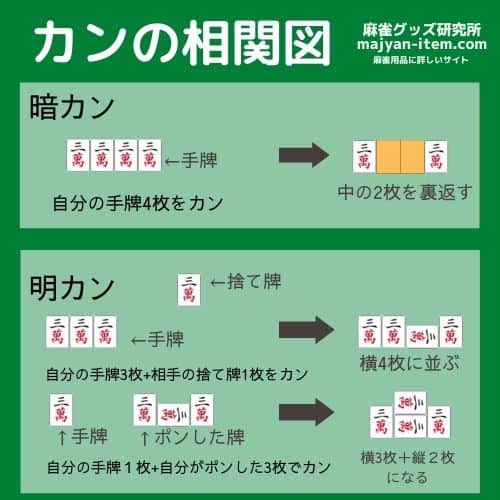

槓子(カンツ)

基本的にメンツは3枚で1セットですが、例外的に4枚で1セットとする場合もあります。

それが槓子(カンツ)と呼ばれる面子になります。

カンツの作り方としては、同じ牌を4枚集め、カンを宣言すること。

そうすると4枚が1メンツ扱いとなり、1牌牌を引いてゲームを続けることができます。

こちらのカンツはコウツよりもさらに点数面で優遇されています。

麻雀役の読み方を解説!

続いては麻雀役の読み方を解説します。

麻雀役は全部で40個くらいあるのでおいおい覚えていく必要がありますが、ここでは簡単に読み方だけ見ていきます。

| No | 名前 | 読み方 | 略称 | 別名 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 一盃口 | いーぺーこー | いーぺー | |

| 2 | 一気通貫 | いっきつうかん | いっつー | |

| 3 | 一発 | いっぱつ | ぱつ | 即(ソク) |

| 4 | 国士無双 | こくしむそう | こくし | |

| 5 | 三暗刻 | さんあんこう | ||

| 6 | 三槓子 | さんかんつ | ||

| 7 | 三色同順 | さんしょくどうじゅん | さんしょく | さんしき |

| 8 | 三色同刻 | さんしょくどうじゅんどうこう | ||

| 9 | 純全帯 | じゅんちゃんた | じゅんちゃん | |

| 10 | 小三元 | しょうさんげん | しょうさん | |

| 11 | 小四喜 | しょーすーしー | ||

| 12 | 四暗刻 | すーあんこー | すーあん | |

| 13 | 四槓子 | すーかんつ | ||

| 14 | 大三元 | だいさんげん | ||

| 15 | 大車輪 | だいしゃりん | ||

| 16 | 大四喜 | だいすーしー | ||

| 17 | ダブル立直 | だぶるりーち | だぶりー | |

| 18 | 断么九 | たんやおちゅー | たんやお | |

| 19 | 七対子 | ちーといつ | ちーとい | にこにこ |

| 20 | 地和 | ちーほー | ||

| 21 | 槍槓 | ちゃんかん | ||

| 22 | 九蓮宝煌 | ちゅーれんぽーとー | ちゅーれん | |

| 23 | 清一色 | ちんいーそー | ちんいつ | |

| 24 | 清老頭 | ちんろーとー | ちんろー | |

| 25 | 字一色 | つーいーそー | ||

| 26 | 天和 | てんほー | ||

| 27 | 対々和 | といといほー | といとい | |

| 28 | 流し満貫 | ながしまんがん | ||

| 29 | 海底撈月 | はいていらおゆえ | はいてい | |

| 30 | 平和 | ぴんふ | ぴん | |

| 31 | 河底撈魚 | ほうていらおゆい | ほうてい | |

| 32 | 混一色 | ほんいーそー | ほんいつ | |

| 33 | 混全帯么九 | ほんちゃんたやおちゅー | ちゃんた | |

| 34 | 混老頭 | ほんろーとー | ほんろー | |

| 35 | 面前清自摸 | めんぜんちんつも | つも | |

| 36 | 役牌 | やくぱい | やく | 特急券 |

| 37 | 立直 | りーち | りー | メン |

| 38 | 二盃口 | りゃんぺーこー | りゃんぺー | |

| 39 | 緑一色 | りゅーいーそー | ||

| 40 | 嶺上開花 | りんしゃんかいほう | りんしゃん |

それぞれの役の詳細については以下の記事を参照ください。

>>麻雀役の詳細

春夏秋冬の季節の牌は日本式麻雀では使用しません。

ちなみに麻雀牌が手元にある人だと、

と思う人もいるかと。

これらはその漢字の通り、季節牌と呼ばれる牌になります。

読み方は日本だと普通に

「春(はる)」「夏(なつ)」「秋(あき)」「冬(ふゆ)」

と読むことが多いです。

ただこれらの牌は中国式の144枚を用いる麻雀で使われる牌なので、136枚しか使わない日本式の麻雀だと出番はありません。

なのでとりあえずスルーしてOK。

参考記事↓

これであなたも麻雀牌識字率100%!余力がある人は麻雀用語や別名の読み方も覚えよう!

まあ基本的なところはこんな感じかなと思います。

他にも細かい読み方は、ごちゃごちゃと読み方はいろいろありますが、ぶっちゃけプレイすればそのうち覚えます。

人の名前みたいなものです。

しっかり準備したい派の人は覚えておくとスムーズですが、そうでない人もいずれは覚えられるのでご安心を。

さらに理解を深めたい人は用語集とか別名まとめとかも併せて読むのもおすすめ!

ではまた。よい麻雀ライフを!

オススメ記事まとめました!よければご一緒に見ていってください!

◇本サイトのおすすめ記事まとめ(サイトマップ)

・麻雀用品研究所へようこそ!本サイトのオススメ記事をまとめました!

◇役関連

◇麻雀グッズまとめ

・【8ジャンルに分類】麻雀本おすすめまとめ59選!激選18冊は必見!

◇麻雀旅館

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる

→

→ →

→