本記事では麻雀役・四暗刻(スーアンコウ)について解説します。

- 1.成立条件(点数や形)

- 2.作り方(オフェンス)

- 3.特徴(読みにくい理由)

- 3.読み方(四暗刻を見切る)

- 4.対策(四暗刻を上がらせない)

- 5.ダブル役満・四暗刻単騎について

内容は上記の通りです。(クリックで該当部分に飛べます。)

麻雀役のひとつである四暗刻(スーアンコウ)。

もっとも出やすい役満として知られるこの役は、ドラクエの???系でいえばバラモンのようなポジション。

しかし、とはいえ役満。得点はきっちり子で32000点、親なら48000点をぶんどってきます。

今日はこのスーアンコウについて、意味や成立条件や読み方、使い方などを紹介していきたいと思います。

では参ります。

目次

四暗刻(スーアンコウ)とは?確率や点数、成立条件を解説

まずは、スーアンコウとは何かという話からしていこうかなと思います。

概要

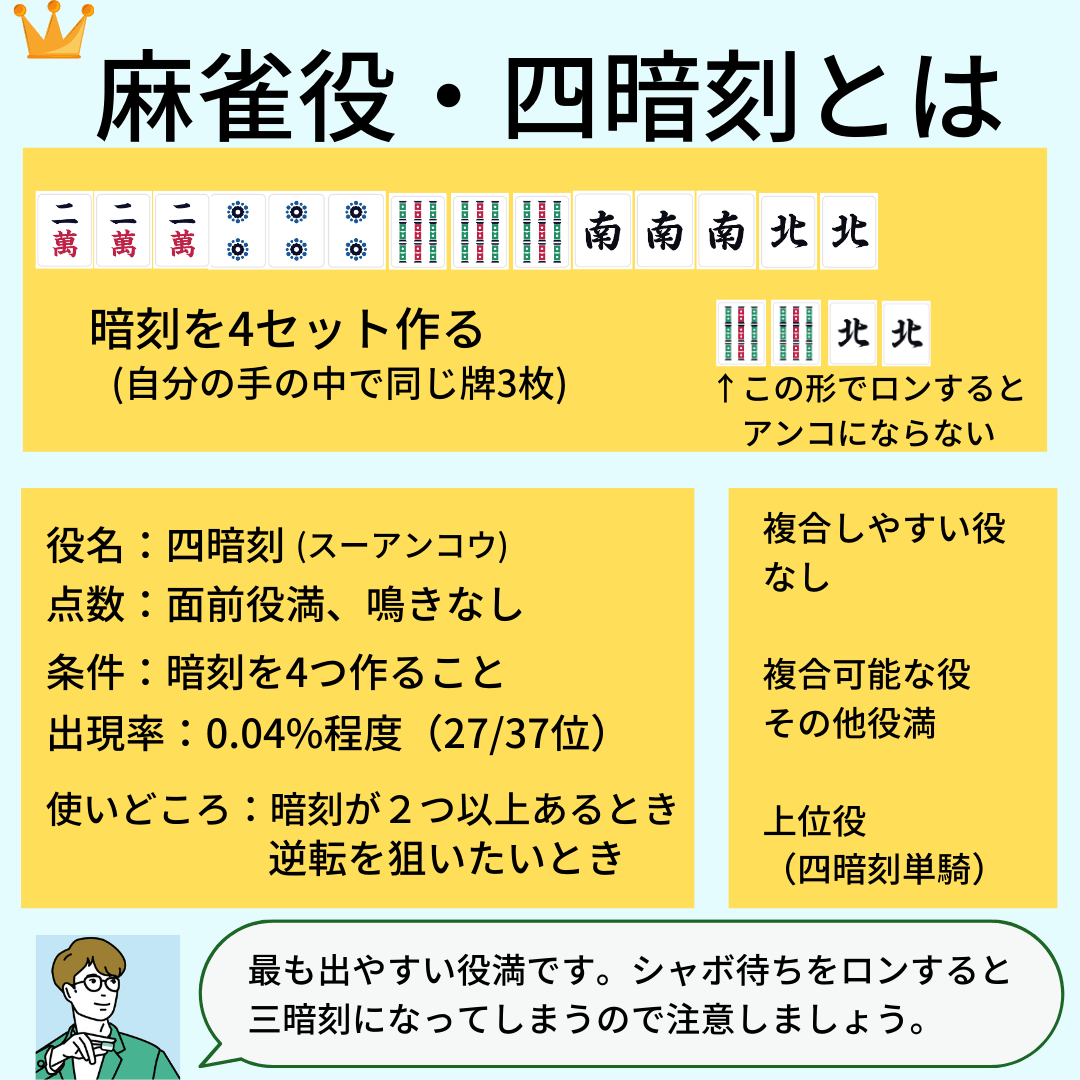

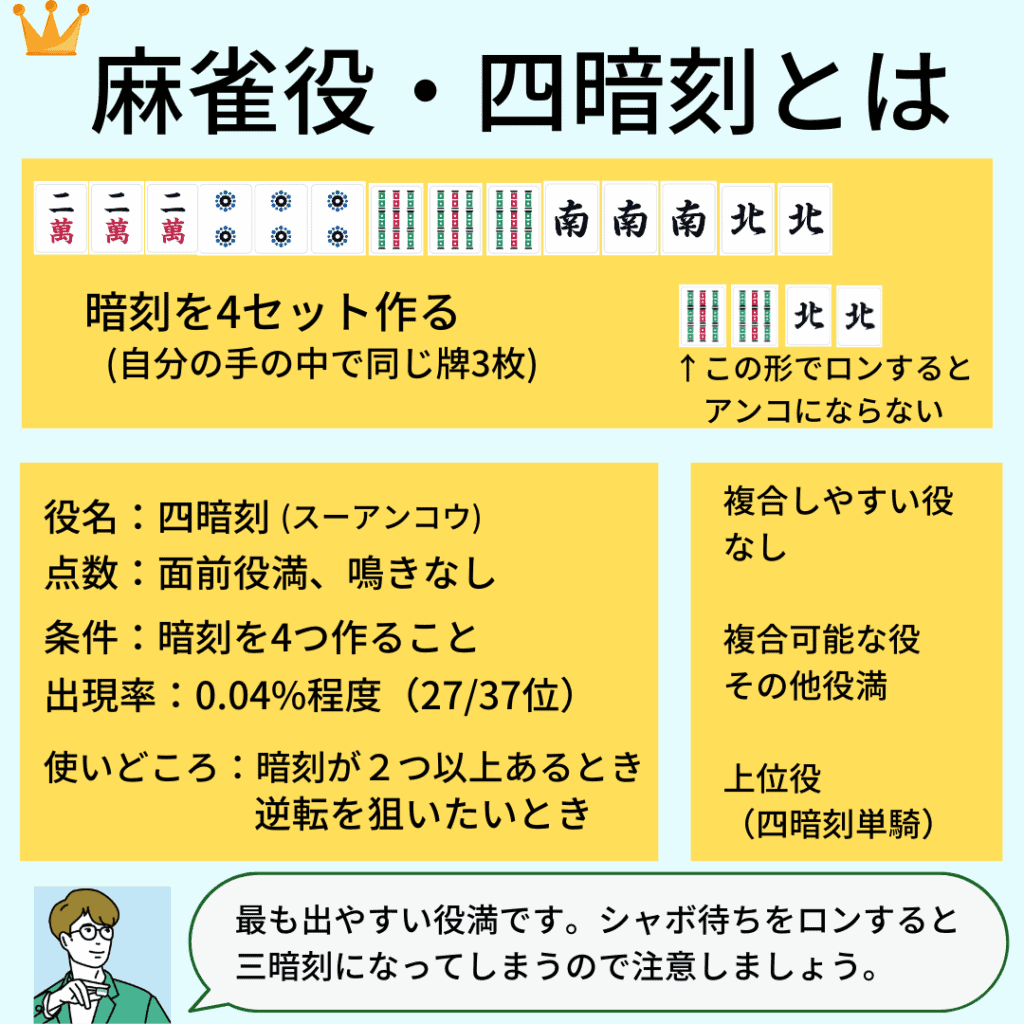

スーアンコウとは麻雀役のひとつです。

| 名前 | 四暗刻(スーアンコ) |

|---|---|

| 点数 | 役満 |

| 鳴き | × |

| 確率 | 0.04%(ヨンマ)/0.183%(サンマは) |

| タイプ | トイツ系 |

| 条件 | 暗刻(鳴かずに作った同じ牌3枚の組み合わせ)を4つ作ること |

条件

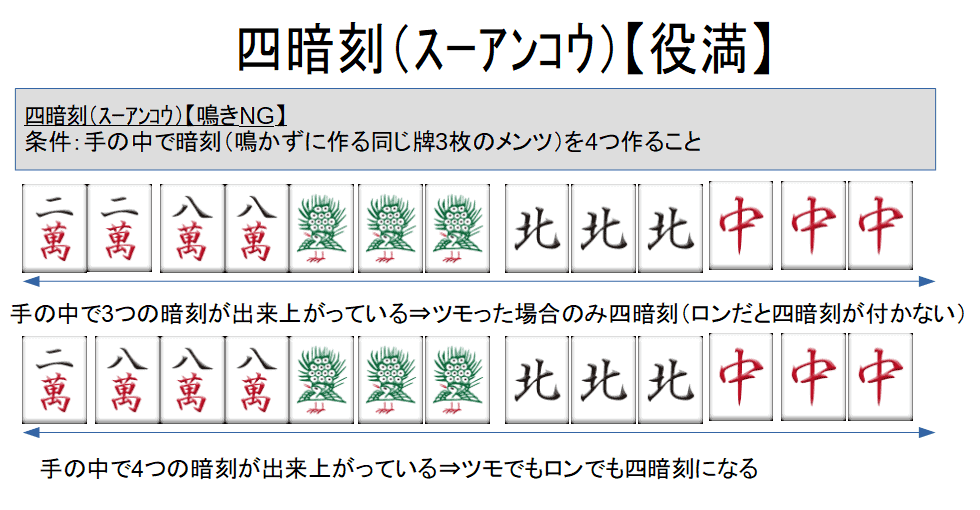

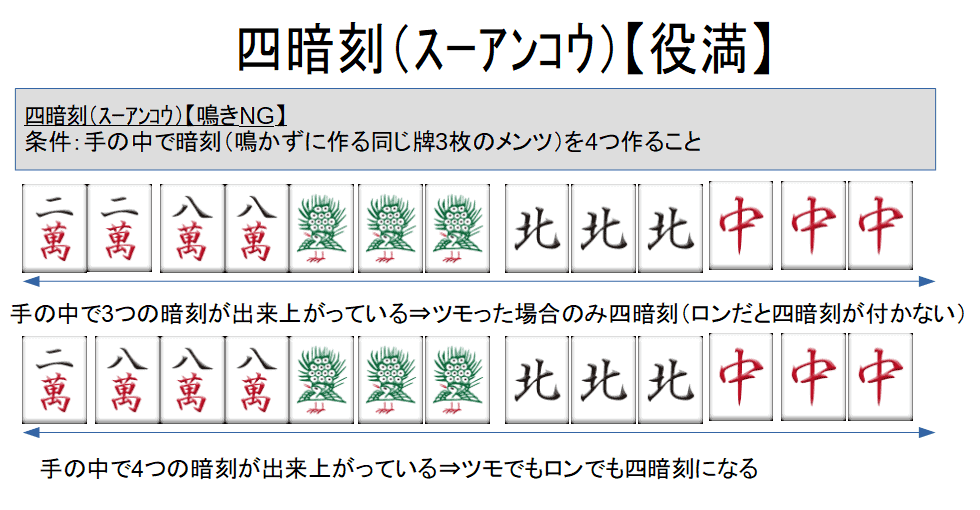

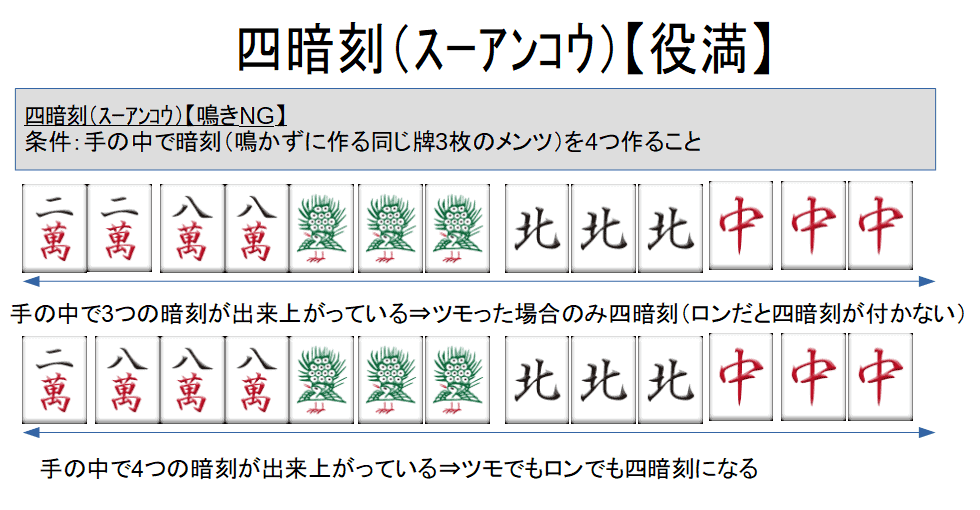

成立条件としては「手牌の中にアンコを4つそろえること」です。

アンコというのは、鳴かずに作る刻子のことで、222とか白白白とかの同じ牌3枚の組み合わせが1アンコとなります。

ちなみに必ずトイトイが複合しますが、スーアンコウが優先されます。

鳴き

鳴き(ポン・チー)は不可となります。

鳴かずにツモったトイトイがスーアンコウと覚えましょう。(ロンアガリの場合はトイトイ三暗刻になる場合もあるので注意!)

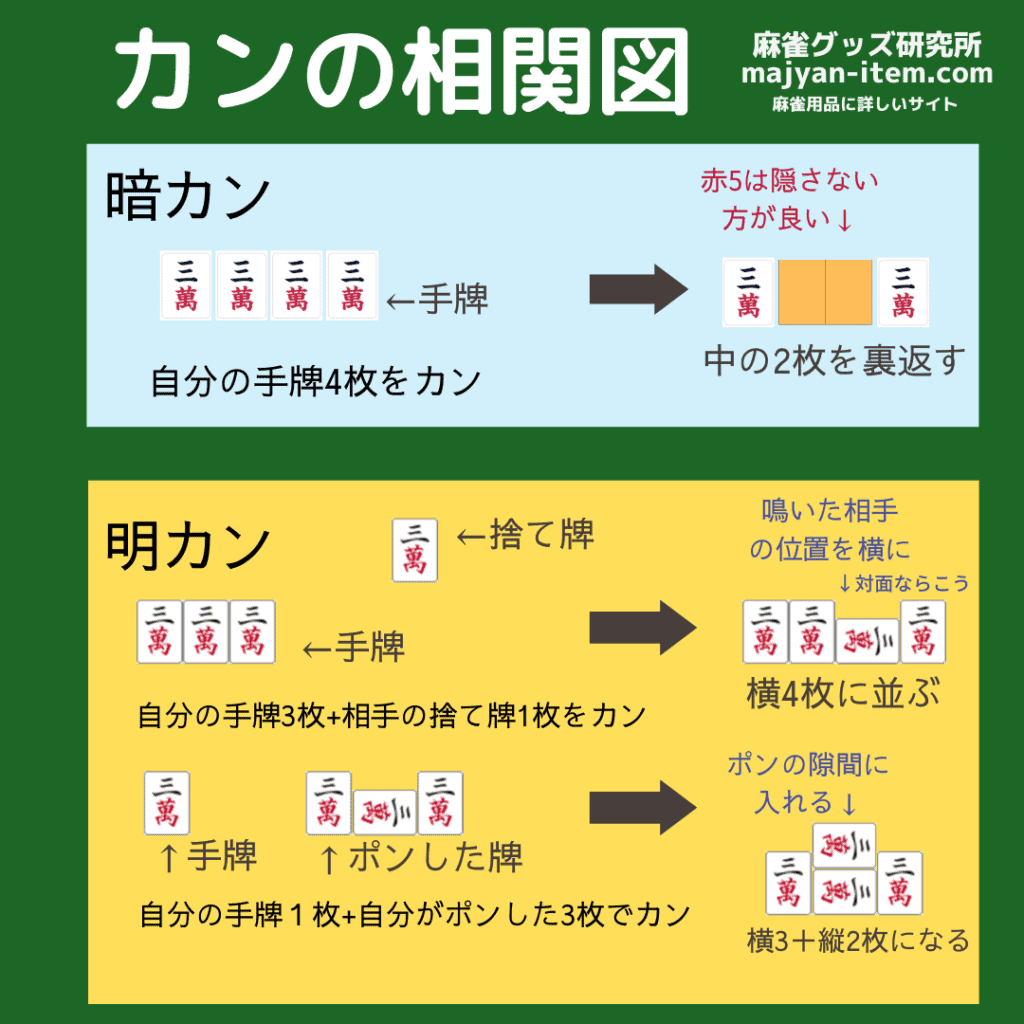

ただし暗カン(自分の手の中の4枚をカンといって晒す技)のみは可となります。この辺は他の役と同じなのでカンがあやふやな人は復習していきましょう。

点数

得点は最高打点の役満に設定されています。

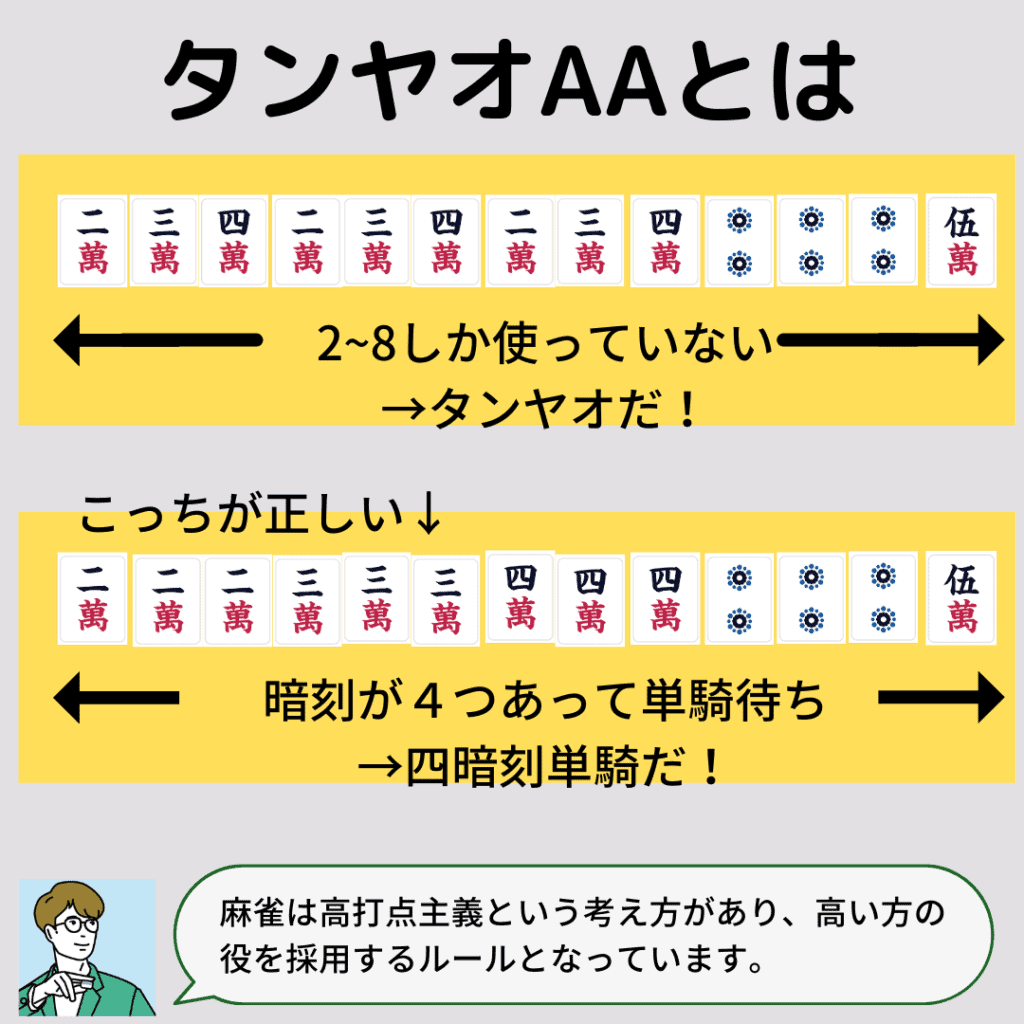

また、4つの暗刻を手の内に作った状態でテンパイした単騎待ちは「四暗刻単騎」としてダブル役満とするルールもあります。

四暗刻単騎を公式に採用している団体は少ないですが、コミュニティによっては採用があるので確認しましょう。

四暗刻は役満(子で32000、親で48000点)

※四暗刻単騎はダブル役満となることもある

(コミュニティによる)

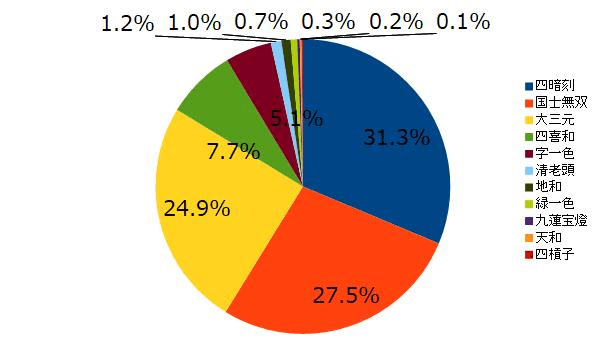

確率

ただ出現確率は0.049%と役満の中ではもっとも高いので、役満の登竜門的なポジションですね。

同じく確率の高い大三元、国士無双とあわせて出やすい役満御三家です。

また、牌の数が少ない三人麻雀ではさらに確率が上がり、0.183%と4倍近く上昇します。

四暗刻(スーアンコウ)の作り方!鳴きとロンに注意せよ!

スーアンコウを上がるにはとにかく縦に牌を重ねることが重要となります。

とはいってもどんなにがんばっても運の要素が強いので、元々縦に伸びた手が来たときに和了できたらいいな、くらいの感覚で狙っていくのが定石です。

作り方のコツでいうと以下の3つが重要となります。

- 鳴きを入れない

- 山にある牌を残す

- ロン上がりしない

それぞれ解説します。

鳴きを入れない

まず鳴くとスーアンコウにならないため、自分の手にトイツである牌の2枚目が出たときなどは、鳴いてトイトイホーに向かうか、鳴かずにスーアンコウを狙うか、というのが難しい点です。

しかし全ての牌は4枚しかないため、そのうちの3枚を自力で集めるのは結構大変です。

なので手持ちの対子(同じ牌2枚)の残りが

- 全部2枚切られてしまった・・・

- 全部切られてはいないけど集めるのが難しそう・・・

山にある牌を残す

続いてのポイントは残す牌の選択です。

四暗刻では自力で山から牌を引いてくる必要があり、山にいない牌(誰かが持っている)を選んでしまうと上がることが難しくなります。

なので、山読みのスキルが結構重要で、2枚ある牌が複数ある場合などは、どれが3枚目を引けそうかを吟味し選択していくことが大切です。

ロンあがりしない

3つ目のコツはロンあがりをしないことです。

四暗刻は自力でアンコ(手の中で同じ牌3枚の組み合わせを作る)を4セット作る必要があり、これは最後の牌(上がり牌)においても適用されます。

つまりシャボ待ちでロンした場合、最後の1つがアンコ扱いにならず、四暗刻が不成立となってしまうのです。

なので、すでに4つのアンコウができている四暗刻単騎のケースをのぞき、出上がり(ロン)をしないように気をつけましょう。

タンヤオだと思わない

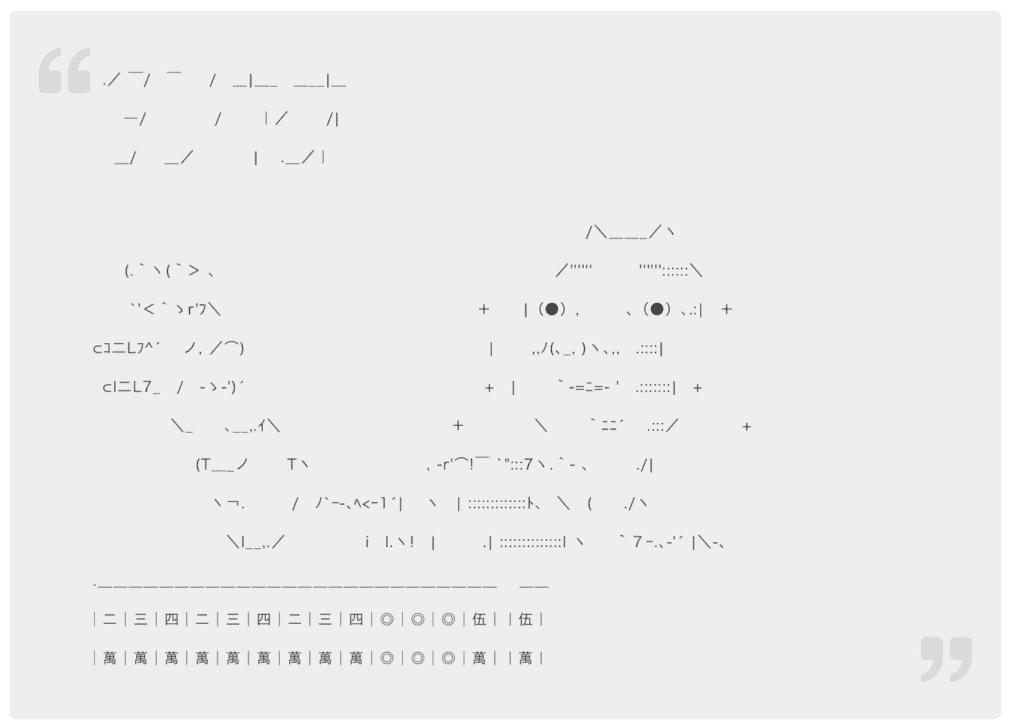

ちなみにこんな人はほとんどいないと思うんですが、タンヤオ(順子)で見てしまわないというのも注意点の1つです。

これは有名なネタがあって、ダディクールさんがタンヤオを宣言しているけど実は四暗刻ですというやつ。

こうならないように気をつけましょう!(多面待ちで稀に安めが三暗刻にしかならないやつとかがある)

>>タンヤオAAだけじゃない!?麻雀のアスキーアートの種類と意味と作り方をまとめた

四暗刻(スーアンコウ)はなぜ読みにくいのか?鳴きと特徴が薄い

スーアンコウは非常に読みにくい役であるといわれています。

その理由は2点あり、

- 鳴きが入らないこと

- 捨て牌がほかの役と紛らわしいこと

があげられます。

四暗刻は鳴きが入らない

まず一つ目の鳴きが入らないことです。

鳴きのあるほかの役満(大三元や小四喜、緑一色など)は、2牌を鳴かれたら残りの牌を自然と確認してしまうため、そこで注意喚起されやすいです。

一方でスーアンコウは鳴きが入らないため、進行具合がわからず非常に読みにくいとされています。

捨て牌の特徴があまり出ない

そしてさらに読みにくいのは、捨て牌が特徴的ではないため。

たとえば国士無双、九連宝煌などの役満は、鳴きはないけれどもヤオチュー牌がまったくきられない、一色手気味の捨て牌になる、など捨て牌が非常に特徴的です。

一方でスーアンコウは、中張牌(3~7)が惜しげもなく切られがちという特徴はありますが、これはチートイツやチャンタなどとも紛らわしいので、「これはスーアンコウを狙っているに違いない!」と1点で読めないのが怖いところ。

以上の2点から読みにくいステルス役満として恐れられています。

四暗刻(スーアンコウ)の読み方!初牌率と対子落とし

では、スーアンコウは読めないのか、というと一応読むことは可能で、読み方としては以下の3点がポイントです。

1.3枚以上見えていない牌が多い

2.2枚切れのトイツのトイツ落とし

3.相手の表情がエキサイティングしている

それぞれ簡単に説明します

3枚以上見えていない牌が多い

まず一つ目の3枚以上見えていない牌が多いという点ですが、これでけっこうみぬけます。

というのも手牌の中にアンコができる確率はそんなに高くなく、計算したことはないですが直感的にはトイツ場でも平均1~2アンコウ程度かなと思います。

そうなってくると中盤以降は役のつく字牌などでなければ、1枚も切られていない初牌というのはそんなに種類は多くありません。

しかし、スーアンコウを狙っている人がいる場合は、このアンコウをその人が抱えているため、捨て牌全体でやけに初牌が多い感じになるのです。

スーアンコウかも?と思ったら初牌を数えるようにしましょう。

2枚切れのトイツのトイツ落とし

2つ目としては、これはスーアンコウの手作り上よくある形を見抜く方法なのですが、トイツ落としが挙げられます。

チートイツとスーアンコウの両天秤で途中まで進み、その後スーアンコウを選択するというケースは多いです。

そしてその場合は、チートイツのように中張牌が序盤でガシガシ切られたのに、中盤にトイツ落としが行われる、という不可解な現象が起こります。

もし、チートイツっぽい人がトイツ落としをしたら、それはスーアンコウ狙いかもしれないので要注意です。

相手の表情がエキサイティングしている

3つ目としては、相手の表情です。

役満を隠し切れない人というのはけっこういて、やけにテンション高いツモモーションとかだと、スーアンコウの可能性が高いといえます。

(チートイツは待ちが狭いのであまりエキサイティングした顔にはなりにくい)

四暗刻(スーアンコウ)対策は前進防御とツモ飛ばし

よし、スーアンコウを読めた!

でも読んだあとどうすればいいの?

と感じる人もいるかと思います。

実際スーアンコウは読むことよりも止めることが難しいともいわれています。

(牌をしぼったりできないため)

そこで以下では、スーアンコウかも!と思ったときにスーアンコウを止める方法について説明します。

1.早上がりする

2.ゼンツする

3.ツモを飛ばす

方法はこの3つです。

それぞれについて説明します。

1.早上がりする

スーアンコウに干渉することはできずとも先に和了してしまうのは有効です。

やばいかも!と思ったら、メンタンピンの手をタンヤオのみに下げて早上がりするというような対応をしましょう。

2.ゼンツする

二つ目の方法はすでにスーアンコウらしきリーチがかかってしまった場合です。

この場合は敢えてゼンツッパするというのもひとつの手です。

というのも、スーアンコウでリーチをかける場合はたいていはツモスーアンコウ、出上がりならトイトイサンアンコウというような形。

これは、ツモなら役満ですが、ロンなら最安で8000点まで下げることができます。

なので、ぐいぐい押してプレッシャーで牌を倒させるというのもスーアンコウを止めるために有効です。

ロンでも打点が高い場合もあるのであまりお勧めはできませんが、もし本気で振り込みにいくなら初牌や1枚切れを切っていくのが効果的。

全ツッパが苦手な人は以下の記事を参考にしてください↓

3.ツモを飛ばす

3つ目はツモを飛ばすこと。

ツモスーアンコウのパターンは多いので、その場合は下家がポンしたり、カンで最終ツモをなくしたりすることが重要です。

地味ですが、もしそこにツモ牌がいた場合は相手に精神的なダメージを与えることができます。

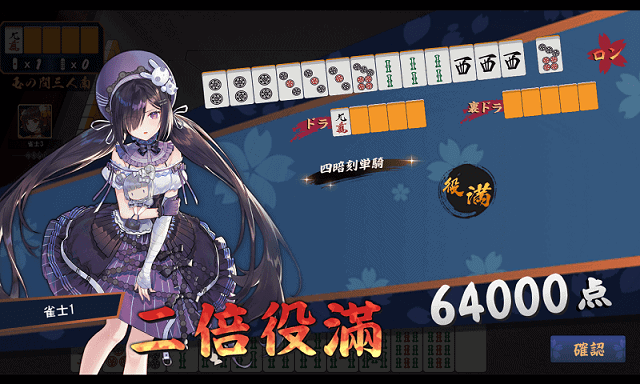

ダブル役満・四暗刻(スーアンコウ)単騎はロン可能!確率的に狙うのもあり

最後にスーアンコウの派生系としてのスーアンコウ単騎について説明します。

スーアンコウ単騎というのは、すでに4つのアンコウが成立した状態の聴牌形で和了したスーアンコウを指し、ローカルルールでダブル役満となることもあります。

こんなやつ(西家)↓

雀魂だとダブル役満↓

正直、四暗刻→四暗刻単騎の以降はそこまで難しくありません。

頭を落とすだけでOKだからです。

なのでスーアンコウ単騎がダブル役満の場合は四暗刻をあがらないのも一つの手。

四暗刻の採用があるケースで、

どうしても負けている時

あるいは他家の手が遅そうな時

などは敢えて役満をスルーして高く仕上げるというのもおすすめです。(多分単純に自分のあがりだけを見ると、和了率は50%くらいは残ると思う)

また、それとは別に字一色などの役満が複合すればトリプル役満も夢ではありません!

ダブル役満以上の複合については以下の記事で書いているので興味あるかたはどうぞ!

ここまで四暗刻(スーアンコウ)についてまとめてきましたがいかがだったでしょうか。

スーアンコウはポピュラーな役満なので、ぜひその作り方や読み方をマスターしておきましょう。

麻雀初心者講座、開幕!

そんな要望を多数いただき、本サイトでも初心者講座カテゴリーを解説しました。

全12回で麻雀のルールと基本戦術をマスターできるコースです。

全編無料なのでこの機に麻雀の勉強をしてみよう!という人はぜひ参考にしてください。

◆初心者から初級者になる6講座

- 第1回:麻雀とは?ざっくり概要を解説

- 第2回:麻雀の上がり方!ツモとロンを覚えよう

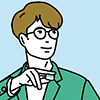

- 第3回:麻雀の主な役!まずはこれだけ3,5,7

- 第4回:牌効率の基礎!確率を上げる考え方

- 第5回:鳴き!ポンとチーで人から牌をもらう方法

- 第6回:役を狙う牌効率!6つのコースで解説

- 番外編:手積み麻雀ができるようになる方法

◆初級者から中級者になる6講座

- 第7回:ベタオリ!リーチを受ける手順とコツまとめ

- 第8回:相関図で麻雀役を全部覚えてみよう!

- 第9回:麻雀の点数計算やり方解説【符の数え方】

- 第10回:フリテンルール解説!ロンできない問題を解決します

- 第11回:麻雀の押し引きについて

- 第12回:手役読みの基礎!相手の狙い役を見抜く方法

- 番外編:【徹底比較!】オンライン・ネット麻雀のおすすめまとめ!

✓図解多数でわかりやすい

✓全編無料で学べる

✓手積みのやり方わかる