麻雀を強くなろうとしたときに麻雀の戦術書を読むというアプローチは有効です。

とはいえ「本屋に行くといろいろな麻雀本があってよくわからない!」という人も多いかと思います。

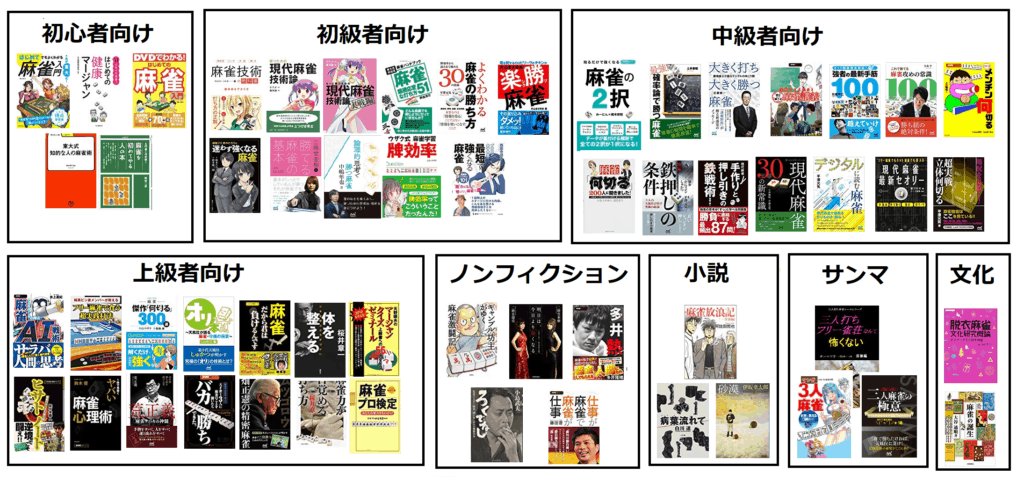

そこで、今日は本屋に売っている麻雀本の簡単な特徴を一覧でまとめました。

ちなみに最新の麻雀本に関しても別記事にまとめてるので、新しい本をお探しな方はそちらもどうぞ

では始めていきます。オススメのモノには★をつけていますのでお急ぎの方は目次から★へ飛んでいただけると!

- ★5・・・超オススメ

- ★4・・・おすすめ

- ★ ・・・なかなかよい

★5の奴だけ集めるとこんな感じ!

- a-3.たまーじゃん夜桜たまがマンガで教える麻雀入門★5(初心者向け)

- c-5.強者の最新手筋100(比嘉 秀仁)★5(中級者向け)

- d-1.麻雀AI戦術★5(上級者向け)

- e-3.多井熱(多井隆晴)★5(ノンフィクション)

- f-1.戦後イカサマ麻雀の金字塔『麻雀放浪記』(阿佐田哲也)★5(小説)

- g-4.鬼打ち天鳳位の三人麻雀 勝利へのプロセス (マイナビ麻雀BOOKS)★5(サンマ)

では普通に読んでいく人に向けて、まずはテーマの分類からお話しします。

目次

- 麻雀本の全体像!8テーマに分類してみた!

- 初心者向けの麻雀本レビュー!これから始める人におすすめ!

- 初級者向けの麻雀本レビュー!ルールは覚えた人におすすめ

- 中級者向けの麻雀本レビュー!ワンランク上に行きたい人におすすめ

- c-1.『知るだけで強くなる麻雀の2択』(梶本琢程、みーにん)★4

- c-2.確率論で勝つ麻雀(土井泰昭)

- c-3.大きく打ち、大きく勝つ麻雀(近藤 誠一)

- c-4.実戦でよく出る麻雀講義(ゆうせー)★4

- c-5.強者の最新手筋100(比嘉 秀仁)★5

- c-6.麻雀攻めの常識100

- c-7.麻雀「何切る」200人に聞きました!

- c-8.麻雀 鉄押しの条件

- c-9.手作りと押し引きの鉄戦術

- c-10.現代麻雀30の新常識

- c-11.デジタルに読む麻雀(平澤元気)

- c-12.現代麻雀最新セオリー

- c-13.場況を見抜く超実戦立体何切る(平澤元気)

- c-14.メンチン何切る(馬場裕一 )

- c-15.スーパーデジタル麻雀(小林剛)

- 上級者向けの麻雀本レビュー!さらなる高みを目指す人におすすめ

- ノンフィクション麻雀本レビュー!雀士の生き方を学べ!

- 麻雀小説レビュー!フィクションの中にも技術が隠れてる!

- 3人麻雀本レビュー!サンマ本は最近増えてきてる!関西勢におすすめ!

- 麻雀文化や歴史についての本レビュー

- 麻雀本はKidleUnlimitedもおすすめ【電子無料化作品が豊富で安い!】

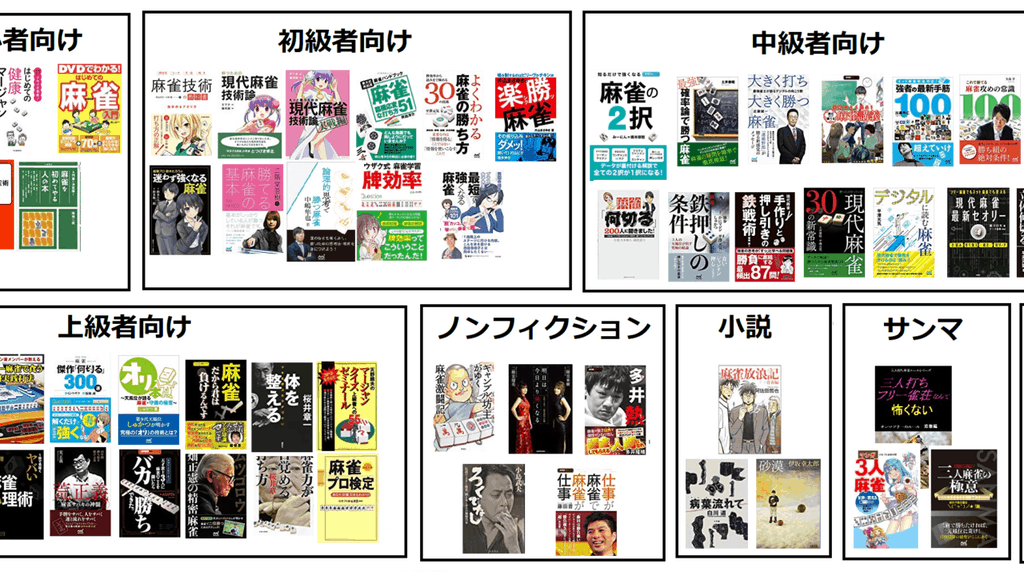

麻雀本の全体像!8テーマに分類してみた!

◆戦術書レベル別

- 1.初心者向けの麻雀本…ルールを知らない人向け

- 2.初級者向けの麻雀本…ルールは知っている人向け

- 3.中級者向けの麻雀本…基礎の牌効率やベタオリが分かる人向け、天鳳特上卓

- 4.上級者向けの麻雀本…山読みやちょっと高度な押し引きが分かる人向け、天鳳鳳凰卓

◆カテゴリー別

- 5.ノンフィクション…麻雀打ちたちのノンフィクション本

- 6.小説…麻雀に関する小説

- 7.サンマ本…三人麻雀に関する戦術本

- 8.歴史・文化…麻雀に関する歴史や文化を解説した本

全8テーマです。

ではそれぞれ見てきましょう!

初心者向けの麻雀本レビュー!これから始める人におすすめ!

数が多かったのでカテゴリーを分けました。まずは初心者向けの優しい本のまとめから。

対象は以下の本たちです。

- a-1.これが東大式! はじめてでもよくわかる 麻雀入門★5

- a-2.はじめての健康マージャン★4

- a-3.たまーじゃん夜桜たまがマンガで教える麻雀入門★5

- a-4.DVDでわかる はじめての麻雀

- a-5.東大式 知的な人の麻雀術

- a-6.麻雀を初めてやる人の本

ではそれぞれレビューしていきます。

a-1.これが東大式! はじめてでもよくわかる 麻雀入門★5

まず初心者向けでもっともオススメなのが井出洋介の『はじめてでもよくわかる麻雀入門』です。

著者の井出洋介氏は、これまで数十冊の初心者向け麻雀本を書いてきたこの道のプロフェッショナル。

最新版となる本書では、これまでのエッセンスが凝縮されて圧倒的にわかりやすいです。

役の相性表とか、配牌で選ぶコース分けとか、よくある待ちの実例とかが秀逸です。

超オススメ。

a-2.はじめての健康マージャン★4

飲まない、吸わない、賭けないというクリーンなイメージの健康マージャン。

シニア世代でひそかなブームとなっております。

麻雀は「別のことをする」→「覚えたことを思い出す」のステップを無意識に繰り返しており、これが認知症に効くそうですね。頭と手を同時に動かしたり、新しいことを覚えようとすることもボケ防止になります。

なぜ麻雀なのかというと、運の要素があふため囲碁や将棋よりも社交の場として適すからだそうです。

ルールなども詳しく書かれており、老後初めて麻雀を始めようという人にお勧めの一冊です。

◆健康マージャンに関する参考記事

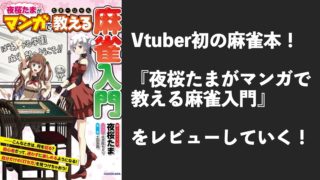

a-3.たまーじゃん夜桜たまがマンガで教える麻雀入門★5

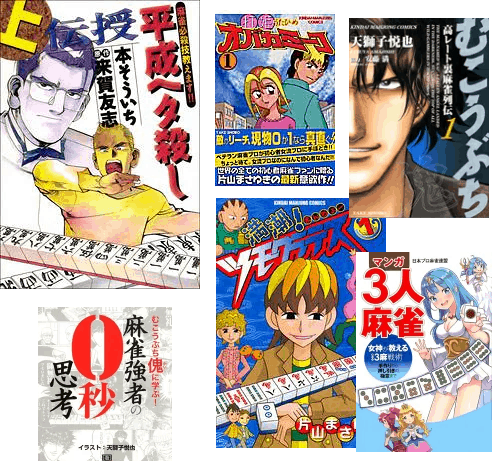

続いてはVtuber夜桜たまの麻雀本「たまーじゃん 夜桜たまがマンガで教える麻雀入門」です。

これは漫画形式で、解説にもカラーの絵をふんだんに使って進んでいくスタイルで、かなりわかりやすいし取っつきやすいです。

しかも解説は役をでき方ごとで分類していたり、点数計算などの難しいところはざっくり説明にしたりと、濃淡がはっきりしててわかりやすい!

とにかく麻雀というものを楽しく独学で学びたいという人にオススメ。

解説レビュー・夜桜たまとは?

↓

a-4.DVDでわかる はじめての麻雀

DVDが付いている異色の1冊。役や点数など基礎の基礎を学べます。また、文字が大きくてわかりやすいのでご高齢の方でも安心です。

DVD付きで対局の流れがわかるので、これ1冊買っておけば、はじめての雀荘デビューも怖くない!

a-5.東大式 知的な人の麻雀術

役から入るタイプの入門書です。嶺上牌の位置はここ、とか取り出し位置はここというように画像付きで図示してくれているので、雀荘デビューで恥をかきたくない人にもおススメ。

a-6.麻雀を初めてやる人の本

麻雀の用語の呼び方、役の種類やルール、罰則の例などが書かれています。

そこはかとなく昭和テイストで、27000点持ちが基本、とか書いてありますが内容はわかりやすいです。

特筆すべきは、「麻雀が強い人のタイプ」が書かれている点と、イカサマへの対処について詳しい点ですね。

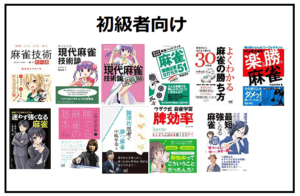

初級者向けの麻雀本レビュー!ルールは覚えた人におすすめ

続いてはルールは何とか覚えたけど勝つための方法が分からないという初級者向けの本を紹介します。

この段階で覚えるべきは、スジ、牌効率、ベタオリなどですね。

対象となる本は以下の通り。リンクで対象本の部分まで飛びます。

- b-1.麻雀技術の教科書★4

- b-2.現代麻雀技術論

- b-3.現代麻雀技術論 実践編★4

- b-4.手なりで勝つ! 宮内こずえの牌効率完全マスターBOOK

- b-5.麻雀 臨機応変な打ち方51

- b-6.よくわかる麻雀の勝ち方 ~牌効率から読みまで極める30の技術~

- b-7.片山まさゆきの楽勝麻雀

- b-8.ブラコン女子大生の最短で強くなる麻雀

- b-9.迷わず強くなる麻雀

- b-10.二階堂亜樹の勝てる麻雀の基本

- b-11.論理的思考で勝つ麻雀

- b-12.『ウザク式麻雀学習牌効率』(G・ウザク)★4

ではそれぞれ見てきましょう!

b-1.麻雀技術の教科書★4

面前重視で守備型の井出洋介プロ、スピード重視の小林プロという正反対の2人が、両者とも同意した内容のみを載せたという本書。

判断の分かれないこれだけは!という確実な基礎の部分を学べます。

また本書では、牌効率は打牌の全パターンを列挙して考察してくれているので、なぜその選択肢がよくて他はダメなのかを理解しながら読み進めることができ、上達につながります。

オススメ。

b-2.現代麻雀技術論

麻雀の文法書のような感じ。

「この形はこう、この形ならこう考える」

という麻雀の基礎を体系的に学べる内容量の多い書物です。

壁とかスジとかそういった基礎を学べるので、ルール覚えたら次に読む本としてオススメです。

b-3.現代麻雀技術論 実践編★4

現代麻雀技術論の実践編です。大型本でレイアウトもみやすく、内容もかなりわかりやすいです。

守備よりも受け入れ重視など、現代麻雀の基本を説明した上でそれに基づいて演習と解説が続くイメージ。

強者のアンサーとして、プロの意見を取り入れているのも良い!

これ一冊で初級から中級まで上がれる一冊。オススメ。

b-4.手なりで勝つ! 宮内こずえの牌効率完全マスターBOOK

段位制での構成で、簡単な牌効率な問題から徐々に難しくなり、最後は清一色のまで学べる一冊。

何切るのドリル形式。ルール覚えたてのときに読むとよいです。

b-5.麻雀 臨機応変な打ち方51

本書では

- 親で連チャンを狙うとき

- 上がりに向かわないとき

というように、ケースごとにどう考えるべきかを教えてくれます。

初級から中級に上がるくらいで読むとよいかも。

b-6.よくわかる麻雀の勝ち方 ~牌効率から読みまで極める30の技術~

麻雀は比較のゲームという前提から始まり、他家の和了に対するメンタルの持ち方牌効率や読みの基本まで、麻雀を学んでいく上での心構えを幅広く学べます。

「麻雀を本格的に始めようかどうか迷っている」

という人にオススメです。

同じ系統でさらに牌効率に特化した『麻雀・一番やさしい牌効率の教科書 (マイナビ麻雀BOOKS)』もおすすめ。

(2024/05/01 20:36:56時点 Amazon調べ-詳細)

b-7.片山まさゆきの楽勝麻雀

ビリーブ(押す)かチキン(引く)かで押し引きを説明してくれます。

- サーモンバック打法

- 神リャンシャンテン

というように覚えやすい格言にしてくれているので、音で覚えたい人にオススメです。

おバカミーコのまとめ本みたいなイメージですね。

b-8.ブラコン女子大生の最短で強くなる麻雀

兄と妹の対話で進む本です。兄が先生で妹が初級者という感じ。

「ここは降りる場面だからこれを切ったほうがいい」とか、「この場面は危険牌でも押すべき場面」とか実際に人に習っているような感覚で打牌を学べるのが特徴です。

女子大生の妹になり切って読める人にオススメ。

b-9.迷わず強くなる麻雀

こちらも対話形式で進む本です。

いっぱい打て、オリるな、遠慮するな、をコンセプトに、上級者からのアドバイスなどのノイズに惑わされず、攻撃力の高い麻雀を最短で身に着ける方法について書かれています。

文章がメインなので、流し読みしたり、好きなところから読むのはちょっと大変。

b-10.二階堂亜樹の勝てる麻雀の基本

二階堂亜紀さんの初級者向けの戦術本です。

かなり柔らかい表現でかみ砕いて説明されているのでわかりやすいです。

第一打の重要性、手牌は前に伸ばすだけでなく防御に進む方向もある、など概念的なところもしっかりフォローしてくれます。

あと、間違いやすいカンのチョンボについても書かれており、これは中級者とかでも知らない人は多そうなので一読するとよいかも。

b-11.論理的思考で勝つ麻雀

すでに他のボードゲームをガチでプレイしたことがあって、麻雀の特徴だけ教えてくれれば立ち上がれるよ!という人にオススメなのが『論理的思考で勝つ麻雀』という本です。

この本は麻雀において手組の考え方とか、序盤、中盤、終盤でそれぞれ何を見ればいいのか、とかそういった論理的に麻雀とは何か?を理解するという内容で、場合分けにより論理的に麻雀を分解!

頭の回転が速い人は、本書を読むと最速で本質を理解できそうな1冊。

b-12.『ウザク式麻雀学習牌効率』(G・ウザク)★4

2019年3月に発売のウザク本3冊目です。

G・ウザクさんは何切る本で有名ですが、本書では著者のこれまでの2冊の著作で出てきた法則や概念を、よりかみ砕いて解説してくれています。

これまでのウザク本は、完全には理解できていない!という人にもオススメ。

むちゃくちゃわかりやすいし内容も濃いです。

中級者向けの麻雀本レビュー!ワンランク上に行きたい人におすすめ

基本的な牌効率も打点計算もわかってきたはず!

なのにうまい人には聴牌スピードが追い付かないし、押し引きの基準も自分なりにはあるけど本当に合ってるかは不安・・

という中級者向けの本を紹介します。

この辺からは、押し引きの基準を知りたい、基礎を固めたいといったように、自分が何を身に着けるために本を読むのかを意識しながら本を選択していく必要があります。

対象は以下の通り。

- c-1.『知るだけで強くなる麻雀の2択』(梶本琢程、みーにん)★4

- c-2.確率論で勝つ麻雀(土井泰昭)

- c-3.大きく打ち、大きく勝つ麻雀(近藤 誠一)

- c-4.実戦でよく出る麻雀講義(ゆうせー)★4

- c-5.強者の最新手筋100(比嘉 秀仁)★5

- c-6.麻雀攻めの常識100

- c-7.麻雀「何切る」200人に聞きました!

- c-8.麻雀 鉄押しの条件

- c-9.手作りと押し引きの鉄戦術

- c-10.現代麻雀30の新常識

- c-11.デジタルに読む麻雀(平澤元気)

- c-12.現代麻雀最新セオリー

- c-13.場況を見抜く超実戦立体何切る(平澤元気)

- c-14.メンチン何切る(馬場裕一 )

- c-15.スーパーデジタル麻雀(小林剛)

ちょっと多くなってしまいましたが、順番にレビューしていきます。

c-1.『知るだけで強くなる麻雀の2択』(梶本琢程、みーにん)★4

2019年4月1日に発売された最新本です。

立直すべきかどうか、とか押すべきか引きべきか、筋かワンチャンスかといった麻雀における2択をデータをもとに判断していくという1冊。

2択の選び方の切り口もいいし、解説もわかりやすいという良書です。

c-2.確率論で勝つ麻雀(土井泰昭)

算数によって確率を算出してだ牌を決めていこうという本。

カンチャンをツモる確率は、リャンメンをツモる確率の半分ではないなど、基本だが忘れがちなところを教えてくれます。

本書を読むとちょっとした確率の計算の仕方がわかるので、そこもおすすめ。

c-3.大きく打ち、大きく勝つ麻雀(近藤 誠一)

面前で好形高打点で押し返す麻雀を得意とするMリーガー近藤プロの著作。

安パイの残し方などスピードを落としても高打点を和了するためのコツを中心に解説されます。

本書では、著者の人間的な完成度の高さも魅力です。

和を大切にする重要性、時代とともに変わるひっかけの認識など、「これが常識!」と思い込みがちな固定観念を解きほぐしていく文章。

楽しみたい心や、過去の常識をぬるい、あるいは古い考えだと切り捨てるのでなく、新しい考え方との違いとして捉えてうまくやっていくためのコツが書かれています。

ちなみに近藤プロの新作が2023年に出ます。

c-4.実戦でよく出る麻雀講義(ゆうせー)★4

予備校講師であり有名天鳳プレイヤーである著者が、実戦でよく出る形を中心に何切る形式で解説していくという本です。

教えるのが本業なこともあり、説明が非常にわかりやすく、さらにその他の戦術本からの引用がきっちりしているのが特徴です。

これ1冊読めば、目ぼしい戦術本数冊を俯瞰できるような内容。

おすすめです。

◆参考記事

c-5.強者の最新手筋100(比嘉 秀仁)★5

中級者にオススメなのがこの本!

全100問のすべてが立体何切るで構成され、それぞれを麻雀の上位者3人が、コメント付きで回答していくという気合の入った本です。

天鳳、フリーなどルールに合わせて、その道のプロに聞いていきます。

強者の視点、判断の基準がわかるので超オススメです。

c-6.麻雀攻めの常識100

これだけは押さえておきたいという攻めの基本が100個書かれています。

割と基礎の話が多いですが、「当たり前の打牌を漏れなく確実にしたい」という人にオススメです。

c-7.麻雀「何切る」200人に聞きました!

何切る問題を200人にアンケートをとり、その結果と、佐々木寿人、高宮まりの二人の解説が入るという構成。複数人で回答する本はたまにありますが、200人にアンケートというのは前代未聞な大掛かりさ!

200人の内訳は不明ですが、プロが多いようです。

アンケート協力者の中から1人をピックアップで「なぜそれを選んだのか」の一言コメント付き。

「この場面ではどの打牌を選ぶ人が多いのか」ということを知ることができるので、読みの参考になります。

c-8.麻雀 鉄押しの条件

ネット麻雀天鳳の最高位3人が話し合い、全会一致で「これなら確実に押す」というラインを仕上げたもの。

本書に書かれている内容は、「ディフェンシブな天鳳を勝ち抜いた3人が満場一致で押す」というポイントなので、少なくともここまでは押していいんだという基準がつかめます。

「もしかして引きすぎてるのかな?」と思う打ち手にオススメです。

c-9.手作りと押し引きの鉄戦術

8pと5679sなら、9sの方が価値が高い。両面受け入れは共に1枚で、カンチャンの受け入れが9sの方が多く、しかも鳴きやすい。

上のようなゴチャとした手をうまいこと打つ打ち筋を解説してくれている。

問題の選択がうまいのか、解説がすんなり入ってくる。

赤の扱いの難しい手などでは、この手は異論がありそうとか言っているのは好感持てる。

オススメ。

c-10.現代麻雀30の新常識

麻雀の世界に存在する30の常識について、命題→検証→鉄則の順でデータを用いて評価していくという本。検証されているので事実をもとに理解を深めることができます。

基本法則は覚えたけど、難しい局面は判断の基準があやふやという人にオススメ。

c-11.デジタルに読む麻雀(平澤元気)

- 序盤の外側は安全

- 謎ション牌に注意

と言った中級者以上が無意識にやっている技術が体系的にまとめられています。

各章で内容のまとめと確認の練習問題(押すか引くかなど)があって、かなりわかりやすいのでオススメです。

c-12.現代麻雀最新セオリー

データをもとに判断基準を定量的に評価しています。

例えば、「23,56のターツは一枚差までは外を残す。それ以上は枚数重視で選ぶ」など。

判断の基準のくさびを打ち込みたい人にオススメの1冊。

c-13.場況を見抜く超実戦立体何切る(平澤元気)

立体何切るをタイトルに押していますが、本書の構成は、1問目、2問目が平面何切るで基礎を学び、3問目の応用編が立体何切るというスタイルです。

立体何切るにありがちなごちゃごちゃした感じがなく、捨て牌と手牌だけを抜き出しているのでかなり見やすいのが特徴。

c-14.メンチン何切る(馬場裕一 )

続いてはちょっと風変わりな何切る本です。

なんとこの本では、清一色手のみに特化して何切る攻略法が書かれているのです。

すべての清一色手をパターンに分類し、その複合系ですべての清一色手を説明してしまおうという驚異の試み。

清一色手が苦手な方は読んでみるとよいかもです。

c-15.スーパーデジタル麻雀(小林剛)

Mリーガー小林剛による著作。

ルールは覚えたけど読みが分からないという初級者から中級クラスくらいまでのセオリーをざっくりまとめた本で、

一通りの読みの基準やデジタル麻雀の基礎を身に付けたい人にオススメ。

上級者向けの麻雀本レビュー!さらなる高みを目指す人におすすめ

上級者向けの本は理論が端折られていていたり、メンタルな話だったりと自分である程度考えられるようになってから読むとその面白さがわかる本が多いのが特徴。

初心者のうちに手を出すと、過激な理論に引っ張り込まれて逆に勝率が下がってしまうかもしれない書物も多いので注意が必要です。

対象は以下の通り。

- d-1.麻雀AI戦術★5

- d-2.フリー麻雀で食う超実践打法(雀ゴロK)★4

- d-3.麻雀傑作「何切る」300選(G・ウザク)★4

- d-4.オリ本(しゅかつ)★4

- d-5.だから君は負けるんです(堀慎吾)

- d-6.体を整える 桜井章一

- d-7.トッププロに聞いた読みの神髄(村上淳)

- d-8.畑正憲の精密麻雀

- d-9.最強位・天鳳位・雀ゴロ 天才雀士3人に麻雀のことを聞いたらバカ勝ちできた。

- d-10.麻雀サバキの神髄

- d-11.1秒で見抜くヤバい麻雀心理術★4

- d-12.ヒサトノート(佐々木寿人)

- d-13.麻雀プロ検定

- d-14.麻雀IQ220の選択(勝又 健志)★4

d-1.麻雀AI戦術★5

東大の麻雀用AI「爆打」がはじき出したデータがまとめられています。

基本的には何切る本で、それぞれの選択の期待値が「こちらが0.02有利」というように定量的に判断だしています。

…麻雀は不確定要素が多いゲームなので論理的にAIを作るのでなく、統計的アプローチが一般的です。なのでしっかりしたデータを食わせれば強いAIが作れそうですね。

オススメです。解説↓

本↓

その後、麻雀AIは色々出ているので、AI派でいきたい人は最新の情報として以下の記事も参照ください。

>>鉄つよ麻雀AIおすすめ5選!爆打、SuperPhenix、NAGA、Mortal、そしてLuckyJ

d-2.フリー麻雀で食う超実践打法(雀ゴロK)★4

著者は、一年半で麻雀の勝ち金だけで700万貯めたという最強のメンバーです。

普段は雀荘のメンバーをやりつつ、休日も別の店でフリー麻雀という生活を続ける中で身に着けたノウハウが本書の中で紹介されます。

具体的には、オカやウマの違いによる戦術の変え方や二着止めの基準など具体的な打牌選択のノウハウを知ることができます。

その他雀ゴロK本は以下にまとめているので、良ければご一緒にどうぞ。

どれもオススメです。

d-3.麻雀傑作「何切る」300選(G・ウザク)★4

何切る本といえばコレ!とまで言われているウザク本。

絶対に抑えておくべきポイントがまとめられています。

300選と301選の2種類がありますが、300選のほうが高難易度です。

◆ウザク本に関する参考記事

d-4.オリ本(しゅかつ)★4

続いては天鳳位のしゅかつ氏によるベタオリ本です。

実は攻撃型だという著者ですが、残り筋数のカウンティング、ノーテンによる失点の避け方、危険牌の選び方など、あらゆる判断をシステム化しているすごみがあります。

おすすめ。

d-5.だから君は負けるんです(堀慎吾)

麻雀における一般的な常識を取り上げて、その間違いを正していくという本。

視点が斬新なのでけっこう目からうろこなことも多いです。

d-6.体を整える 桜井章一

一見関係ないと思うかもしれない体の調子の整え方についての本。肩こりに効く体操や暴漢に襲われたときの護身術など、自然体で勝つための方法が書かれています。

体の調子や姿勢は集中力を高める上で重要なので、気が散りがちという人は読んでみると面白いかもしれないですね。

d-7.トッププロに聞いた読みの神髄(村上淳)

2020/12に発売の著作です。

本書では麻雀の読みについて実践譜をもとにかなり詳しく解説されており、中上級者向けですが読み応えはナンバーワン!

一点読みができた場面の話とかもなぜ大舞台でそれができる!?みたいになりました。

詳細レビュー↓

d-8.畑正憲の精密麻雀

ムツゴロウさんこと畑正憲さんの著作。

動物好きなのは有名ですが、実は麻雀好きでもあります。

本書でも、芸能人が書いた本というよりは普通に戦術書として書かれており、

昭和54年初版発売の著作なので、現代ではあまりマッチしないところもありますが、逆に現代では失われつつあるアナログ読みの極みのような部分を知ることができる良書です。

d-9.最強位・天鳳位・雀ゴロ 天才雀士3人に麻雀のことを聞いたらバカ勝ちできた。

競技麻雀のプロ最高位、ネット麻雀強者、フリー麻雀の強者というジャンルの違う3人の強者が、同じ場面を議論する本。「何巡目までなら」、とか「トップ目なら」とかワイワイやりながら判断の基準を探していきます。このときの議論がそれぞれ着眼点が少し違うのでかなり勉強になります。

ルールによる判断の違いの話などもあり、強者の落とし所が学べる一冊です。

d-10.麻雀サバキの神髄

最後の裏プロと呼ばれ、最強のプロとの呼び声も高い荒正義氏の著作。

どうやって読んでいけばいいのかという読みの方法論や実践的な読み方を学べます。

d-11.1秒で見抜くヤバい麻雀心理術★4

「リーチ後の赤が悔しそうならその色は安全」とか相手の表情やしぐさから情報を得る方法や、得た情報の読み方の本。

この切り口の本って意外とないので読んでみると結構面白いですね。

「なぜか自分の表情が読まれがち」という人は本書を読むと癖が治るかもしれませんね。

d-12.ヒサトノート(佐々木寿人)

幼年時代からとにかく自分勝手だったという著者。

小学三年生の時の通信簿には担任から自信過剰と書かれ、サッカーではひたすらドリブルしパスは出さない。

メンバー時代も好き勝手打ち、凹んだ常連客からもむしる。打牌スピードは速かったがそれは自らが多く打つためだったという。

そんな著者が自信をもって前に出る攻め麻雀のポイントを解説。

理論的だけどマインド的な内容も多いです。

メンタル強者になりたいひとにオススメ。

2022年に完全版が出ました。

d-13.麻雀プロ検定

日本プロ麻雀連盟のプロ検定の問題集です。

何切る問題から点数計算、受け入れの枚数などのドリル形式で、実力を試すことができます。

打点が決まっていて、???に牌の組み合わせを書く問題などもあります。

普段の麻雀では考えないような切り口も多いので頭の体操になって面白いです。

プロを考えている人は必読!

d-14.麻雀IQ220の選択(勝又 健志)★4

続いては2019年8月1日に発売のMリーガー・勝又 健志さんによる1冊「麻雀IQ220の選択」です。

こちらでは、麻雀IQ220の著者が、Mリーグでの実戦牌譜をもとに、判断の基準を問題+詳しい解説という形式で紹介するというもの。

判断の分かれる難し目なところばかりがクローズアップされており、かなり上級者向けですが、著者の読みの本気を知ることができ学びが得られます。

おすすめ。

詳細なレビュー↓

ノンフィクション麻雀本レビュー!雀士の生き方を学べ!

麻雀打ちのノンフィクション本は麻雀に対するマインドを学ぶ上で重要です。麻雀打ちは経歴が特殊な人も多く読みごたえがあります。

対象本は以下の通り。

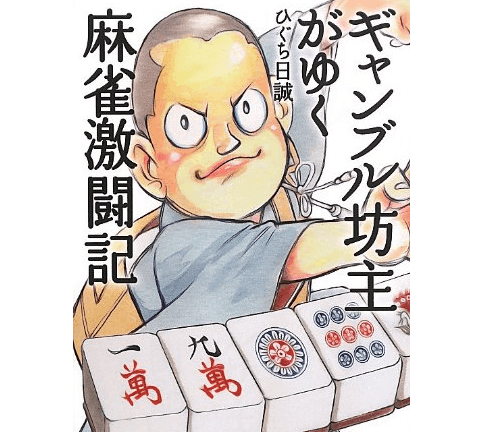

- e-1.ギャンブル坊主がゆく 麻雀激闘記: 人生に必要なことは、すべてギャンブルで学んだ!?

- e-2.明日は、今日より強くなる(二階堂姉妹)

- e-3.多井熱(多井隆晴)★5

- e-4.ろくでなし(小島武夫)

- e-5.麻雀が仕事で仕事が麻雀(藤田普)

- e-6.麻雀つれづれ日記 切った牌はもどらない(瑞原 明奈)

e-1.ギャンブル坊主がゆく 麻雀激闘記: 人生に必要なことは、すべてギャンブルで学んだ!?

麻雀の小説というかノンフィクションのエッセイです。

打牌まで詳しく書くようなコテコテの麻雀小説って意外となくて麻雀放浪記くらいなので、小説好きな方はぜひ。

著者は身延山の高僧ですが、「僧侶修行のかたわらいそしんだギャンブルこそ、もう一つの人生修行であり、僕の輝ける日々だった…」とのことで結構なギャンブル坊主だったようです(笑)

◆参考記事

e-2.明日は、今日より強くなる(二階堂姉妹)

女流プロの二階堂姉妹の半世を描いたノンフィクション本です。映画にもなったので知っている人も多いかもですが、彼女らはかなり境遇が特殊ですね。

二階堂亜樹の自伝と二階堂留美の自伝に分かれていて、それぞれの視点から強さの秘密を多角的に知ることができます。

e-3.多井熱(多井隆晴)★5

リアルマージャンユニット(RMU)を立ち上げた多井隆晴プロによる著作です。

「何切る」より「何を着る」かが大事として麻雀プロとしての付加価値について熱く書かれています。

自身の団体を立ち上げるうえでの学び、自身の成長、これからの麻雀プロに必要となる資質など、起業家としての側面と麻雀プロとしての側面を両面待ちで教えてくれる著作です。

個人的にはかなりおすすめの作品。

e-4.ろくでなし(小島武夫)

2018年に訃報が報じられ麻雀界に電流が走った小島プロ。

自身で書いた回顧録が『ろくでなし』という作品です。

喧嘩が弱く他人に対抗できる力を欲してばくちの才能を見出したという著者は、卒業後はパン屋でバイトをしつつ、ブウ麻雀で雀荘デビューを果たす。

その後、11pmでのイカサマ暴露番組に出演したのをきっかけに芸能界にも出るようになったり、阿佐田哲也らと麻雀新選組を結成したりと、これまでの人生を振り返っていきます。

「ろくでなしの人生だった」と著者自身が述べていますが、本当にいろいろやってきたんだなというのが本書を読むとわかります。

小島ファンにおすすめです。

e-5.麻雀が仕事で仕事が麻雀(藤田普)

2018年にMリーグ初代チェアマンに就任したサイバーエージェント藤田社長の著作。

ビジネス書×麻雀戦術本といった感じで、麻雀好きな社長としての側面を発揮します。

本書では、著者のかかわりがある様々なプロをどんどん紹介していくスタイルなので、本書を読むとプロ選手についても詳しくなれます。

◆参考記事

https://majyan-item.com/hujita-book-2/

e-6.麻雀つれづれ日記 切った牌はもどらない(瑞原 明奈)

Mリーガー・瑞原プロの日記風のエッセイ。写真集的な側面もあるものの、文章についてもMリーガーになってからどのように考えて何をしてきたかなどが回顧録として書かれています。

日記風なのでビジネス書などを読み慣れた人は最初少し戸惑うかもですが、著者が論理的なので慣れてくるとスラスラ読めます。

麻雀戦術の話はほとんどなく、全部がエッセイ。戦術書に飽きている(もっと内面を書け!と思っているひと)へ特におすすめ!

(2024/07/26 15:38:16時点 Amazon調べ-詳細)

麻雀小説レビュー!フィクションの中にも技術が隠れてる!

麻雀小説としては、何といっても阿佐田哲也の「麻雀放浪記」が有名ですが、それ以外にも色々と出版されています。

おすすめをいくつか紹介していこうかなと思います。

- f-1.戦後イカサマ麻雀の金字塔『麻雀放浪記』(阿佐田哲也)★5

- f-2.雀ゴロ大学生の成長物語『病葉流れて』(白川道)★4

- f-3.大学生の麻雀コミュニティ『砂漠』(伊坂幸太郎)

- f-4.渚のリーチ

f-1.戦後イカサマ麻雀の金字塔『麻雀放浪記』(阿佐田哲也)★5

まずは、これ!

阿佐田哲也の『麻雀放浪記』です。

本書では、著者が10代のころの実際の経験をもとに、イカサマあり、ゆすり、脅しなんでもありの戦後の雀荘麻雀についてリアリティたっぷりで書かれています。

積み込み、すり替えなどのイカサマのやり方や仲間とのローズの通し方とかについてもかなり詳細に書かれているので、知識としても絶対に読んでおいた方がいい作品です。

全4巻+番外編いくつか+続編1冊とシリーズになっていますが、長くて全部はきついかもという人は第一巻の青春編だけでも読んでおきましょう。

◆関連記事

麻雀放浪記シリーズは結構多いです。

https://majyan-item.com/majyanhourouki2020/

f-2.雀ゴロ大学生の成長物語『病葉流れて』(白川道)★4

続いて麻雀小説として、知名度2番手として並び評されることの多いのが、白川道の『病葉流れて』です。

この小説では、「流星たちの宴」の主人公梨田雅之の大学生時代の話となります。

永田という男の出会いにより麻雀にのめり込み、麻雀と女と裏の世界にも足を踏み入れながらも、徐々に成長していくというストーリーです。

麻雀を打たない一般の白川道ファンには、闘牌描写が詳細すぎて人気がない作品ですが、まあ、それだけ対局部分に気合が入っているので、麻雀打ちなら十分に楽しめるはずです。

f-3.大学生の麻雀コミュニティ『砂漠』(伊坂幸太郎)

続いては人気作家伊坂幸太郎の『砂漠』という作品です。

この作品では、大学生の男女5人がボウリング、合コン、通り魔犯との遭遇、捨てられた犬の救出、超能力対決など様々な事件や経験を通して、成長していくという青春ストーリーが描かれます。

その中のエピソードとして麻雀の描写もけっこう多くて、平和のためにピンフを和了しつづけるキャラとかが出てきます。

テンポがよくて読みやすいので、小説好きな人とかに麻雀を勧めたいときに入りとしてもおすすめ。

f-4.渚のリーチ

Mリーガーの黒沢プロを主人公にした自伝的小説。

一応フィクションなので実在の団体や個人とは関係ないですが、この登場人物、たぶんあの人だなーみたいなのが業界通だとわかると評判。

プロになったあとの内情などもわかるのでその辺を知りたい人にもおすすめ。

3人麻雀本レビュー!サンマ本は最近増えてきてる!関西勢におすすめ!

これまでサンマ本って全然なかったんですが、2018年に入ってからサンマの本が続々と出版されています。

今のところ(2018年9月)では3冊です。⇒2019/8月に4冊目が発売!

対象本は以下の通り。

- g-1.マンガ3人麻雀 女神が教える3麻戦術 -手作りから押し引きの極意まで

- g-2.天鳳位直伝! 三人麻雀の極意 (マイナビ麻雀BOOKS)

- g-3.データで勝つ三人麻雀(みーにん、福地誠)★5

- g-4.鬼打ち天鳳位の三人麻雀 勝利へのプロセス (マイナビ麻雀BOOKS)★5

それぞれ見ていきます。

g-1.マンガ3人麻雀 女神が教える3麻戦術 -手作りから押し引きの極意まで

まずは、漫画でサンマのルールを学んでいこうという1冊。

とはいえ内容はしっかりしていて、サンマとヨンマのセオリーの違いや、役ごとの出やすさの違いなどを知ることができます。

サンマって何?という人にオススメ。

https://majyan-item.com/post-153/

g-2.天鳳位直伝! 三人麻雀の極意 (マイナビ麻雀BOOKS)

最後は、サンマ天鳳位のオワタ氏によるサンマ戦術本です。

サンマにおける字牌の切り順など基礎の部分から、天鳳位になったときのウイニングロード、天鳳創始者の角田氏との対談など盛りだくさんな作品。

サンマを極めたい人にオススメ

g-3.データで勝つ三人麻雀(みーにん、福地誠)★5

続いては2019年8月に発売された最新のサンマ本である『データで勝つ三人麻雀』です。

この本ではデータ麻雀に強いみーにんさんと、麻雀ライターの福地さん、そしてサンマ天鳳位のabantesさんによる、まさに盤石の体制で作られた1冊。

内容は、サンマのデータをあれこれまとめた本で、統計を用いて三人麻雀を解析していこうという内容です。

ちょっと上級者向けでデータ数が多くて複雑ですが、1冊持っておくとかなり便利!ヨンマ打ちがサンマを打つときの参考とかにもおすすめ。

g-4.鬼打ち天鳳位の三人麻雀 勝利へのプロセス (マイナビ麻雀BOOKS)★5

ヨンマをそこそこ打ち慣れている人がサンマにアジャストするには最適の1冊。もうこれだけで良いくらいの良書です。

手組みをどうするべきか、どの程度まで押すべきかなど全部書いてあります。

自分はこの本を読んだらスッと天鳳でサンマ七段まで上がれました。(元々はヨンマメインでサンマは5~6段くらいをウロウロしてました)

お知らせさんへの感謝!

(2024/07/26 15:27:06時点 Amazon調べ-詳細)

麻雀文化や歴史についての本レビュー

最後に、麻雀の実力には直接影響しないけど、麻雀そのものに対する知識とか歴史的背景を知れる本をまとめます。

この2冊です。それぞれ見てきましょう。

h-1.麻雀の誕生

かなり硬派な麻雀の歴史本です。麻雀という文化そのものにかなり興味がないと、途中で挫折するだろうという内容です(笑)。中国やアメリカでの麻雀の受容のされ方や時が経っての変化なども書かれています。

麻雀は大きく分けると、日本麻雀、アメリカ麻雀、中国麻雀があるそうです。

h-2.脱衣麻雀文化概論

対して2冊目は、脱衣マージャンへの愛と知識が半端ないみぐぞう氏による著作。

こちらでは、これでもか!というほどに過去の脱衣マージャンゲームタイトルや歴史がまとめられています。

著者は、タモリ俱楽部で脱衣麻雀の解説を行ったこともあるそうですね。

h-3.誰が麻雀界をつぶすのか(黒木真生)

麻雀プロ業界についてのあれこれを、内部の視点から書かれた1冊。著者は日本プロ麻雀連盟の広報部長(役員)で自身もプロ雀士であり、かつ竹書房の人でもあるため、なんでも知っている立場の方です。

有料のNoteで色々書かれてたものを1冊にまとめた本なので、Noteどれ買えば良いか・・と思っていた人などはこの1冊を読むと良いかも。

(2024/07/26 15:38:16時点 Amazon調べ-詳細)

レビュー↓

『誰が麻雀界をつぶすのか?』の本レビュー、プロ業界に詳しくなれる1冊を読んで思ったこと

h-4.対戦型麻雀ゲームAIのアルゴリズムと実装

麻雀AIの作り方についてアルゴリズム的な話が書かれた技術系の本です。けっこう難しそうですが自身で作ってみたい人などにはバイブルになりそう。

(2023/07/09 00:32:59時点 Amazon調べ-詳細)

h-5.麻雀の歴史と文化

今はなき麻雀博物館に保管されていた歴史的に価値のある麻雀牌の図鑑。麻雀博物館なくなってしまったの本当に残念。

牌とか好きな人にはかなり面白い本ですね。ただ高いです。(定価6000円)

(2024/07/26 15:24:36時点 Amazon調べ-詳細)

麻雀本はKidleUnlimitedもおすすめ【電子無料化作品が豊富で安い!】

麻雀本は初心者向けのものから上級者向けのものまでピンキリなので、自分のレベルや目的にあった本を選ぶことが重要です。

ぜひ自分に合った本を選んで、実力アップを目指しましょう!

あと麻雀戦術書は電子化されるスピードが異常に速いという特徴もあります。(逆に紙の本は全然値下げされない)

新刊本がいきなりKindleUnlimited対象みたいなこともざらです。

なので月額980円で対象本が読み放題のKindleUnlimitedに契約するのもオススメ。麻雀で検索したら500冊くらいありました!

>>KindleUnlimitedを見に行く

そんな感じです。ではまた。良い麻雀ライフを!

なお、2019年の最新本はこちらにまとめています↓

◆関連記事

麻雀の技術を飛躍的に向上させることのできる「麻雀戦術書」。

しかし、戦術書は1冊1500円くらいが新刊の相場で、何故か古本になってもなかなか値が下がりません。

これをお得に読む方法が、KindleUnlimitedです。

対象の麻雀本は漫画・戦術書込みで計500冊以上、さらに、麻雀本は慣習的に新刊本でもいきなり0円になることも多いんです。

さらに30日までは無料トライアル実施中!1ヶ月からでも試せます。

強くなりたい人はKindleUnlimitedをぜひどうぞ!

\麻雀本が読み放題/

[…] ・本屋に売ってる麻雀本の一覧レビュー20 ・サンマの麻雀本のオススメ(というか全て) […]

[…] ◆関連記事 ・珍しいテーマの面白い麻雀本10選 ・麻雀が強くなれる麻雀漫画3選! ・本屋に売ってる麻雀本の一覧レビュー ・オススメのサンマの麻雀戦術本のまとめ […]